先日、丙種の危険物取扱者試験を受けた結果、無事ほぼ満点で合格していました。

丙種危険物取扱者の合格通知

- 法令‥‥90%

- 燃焼・消火‥‥100%

- 性質・消火‥‥100%

高得点で一発合格したい方のために今回、危険物取扱者 丙種「過去問テスト」も作成しました。

火消しタマ王

いや満点取れや!

自称「消防」と「お勉強」のプロやろ、お前‥。

まぁ一秒も勉強せずに挑んだので‥ほら、誰でも凡ミスってするじゃないですか。

管理人

ガソスタマスケ

あれ‥でも管理人お前、甲種の危険物取扱者だけでなく乙種も無駄に全部持ってたんと違った?

そうなんです。今回、丙種を取ったので『危険物、全部持ってます!』って言えるようになりました。

管理人

そこで今回、危険物取扱者全類免状保有者の立場から(一財)消防試験研究センターより公開されているPDF「危険物取扱者試験の過去に出題された問題 丙種試験」の解説をしていきます。

これから丙種危険物取扱者の試験を受ける方々が合格する為の近道を通れるように、コツ等を紹介しながらPDF過去問を解説していきます。

上記とは別で、実際に出た問題のみで危険物取扱者 丙種「過去問テスト」も作成しましたので、これから危険物取扱者 丙種を受けられる方は是非ご利用下さい。

>> 危険物取扱者 丙種「過去問テスト」【※PDF付き】青木マーケ㈱note

ほぼ満点で危険物取扱者(丙種)合格したので過去問を解説【PDF】

【はじめに】丙種の危険物取扱者って‥?

丙種危険物取扱者とは、第4類に該当する危険物の一部を取扱うための免状です。

火消しタマ王

丙種危険物って消防士さんが取得する資格ってイメージあるね‥消防署管内で消防車に給油する時とか要るっぽいし。

よく乙4が取得されるイメージ有るけど、自分でガソリンとか取扱う為だけなら全然丙種でも事足りるし‥実際受けている人も多い。

管理人

強欲な青木

「甲」・「乙」・「丙」の順番やから‥3番目の丙種が一番カンタンな危険物取扱者の試験ってワケか。

火災の性状の基礎とか、消防設備士の特類とかにも役立つから‥せめて消防関係者は丙種くらい取っておくべき!

管理人

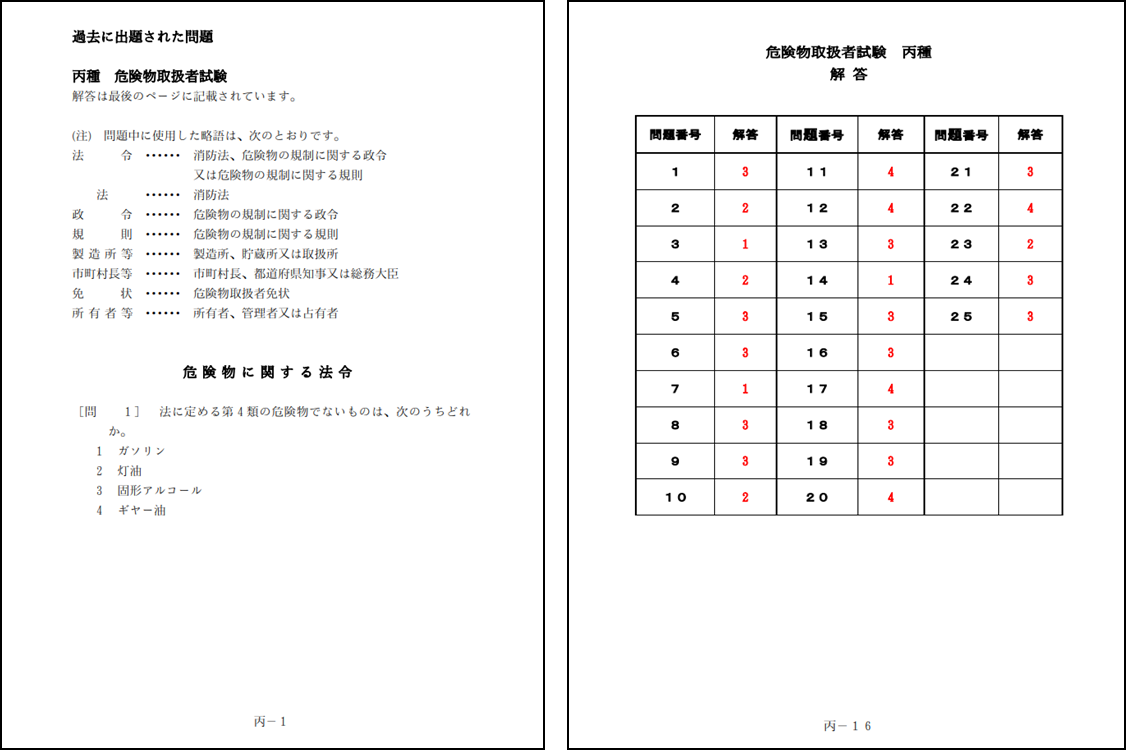

◎ 丙種 危険物取扱者試験の過去問

危険物に関する法令

[問 1] 法に定める第4類の危険物でないものは、次のうちどれか。

1 ガソリン

2 灯油

3 固形アルコール

4 ギヤー油

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

第4類の危険物は消防法別表第一(第二条、第十条、第十一条の四関係)にて以下の通り規定されています。

| 第四類 |

引火性液体 |

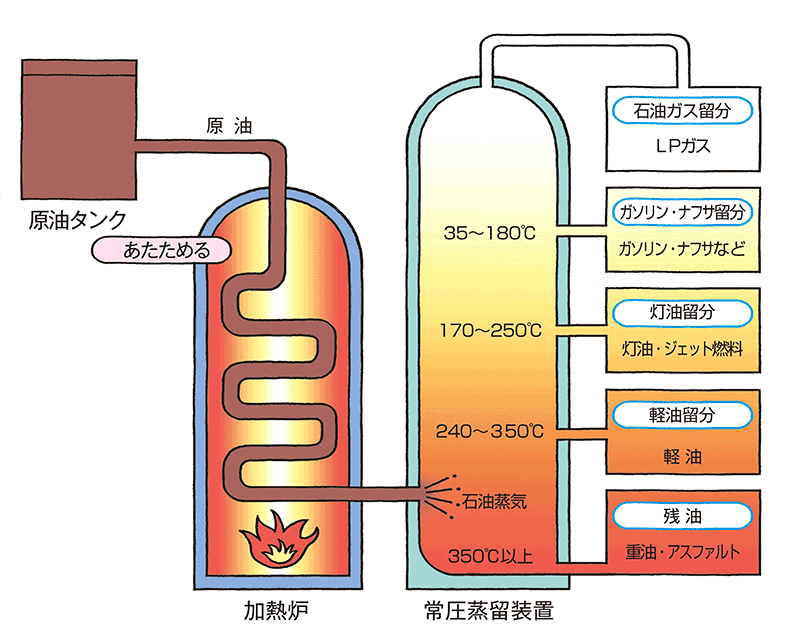

一 特殊引火物

二 第一石油類

三 アルコール類

四 第二石油類

五 第三石油類

六 第四石油類

七 動植物油類 |

特殊引火物とは‥ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。

第一石油類とは‥アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。

アルコール類とは‥一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

第二石油類とは‥灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

第三石油類とは‥重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

第四石油類とは‥ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

動植物油類とは‥動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

ガソスタマスケ

ちなみに4類の危険物は「引火性の液体」が対象なので “固形” とか、よく引っ掛け問題になります。

[問 2] 所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱うことができる法で定める期間として、次のうち正しいものはどれか。

1 7日以内

2 10日以内

3 14日以内

4 30日以内

☞ クリックで解答タブを表示

2

<解 説>

消防法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕にて以下の通り謳われています。

指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

参考消防法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕

予防タマ王

この『ただし‥』で重要なことが書かれることが多く、よく “ただし書き” って呼ばれます。

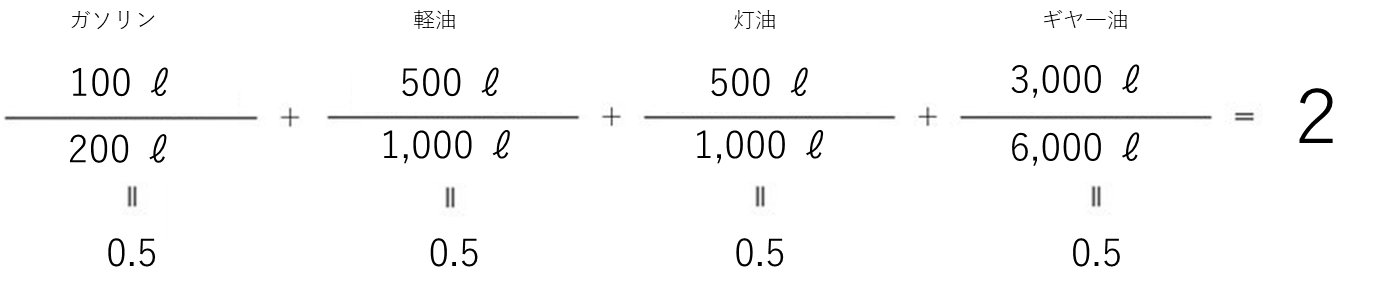

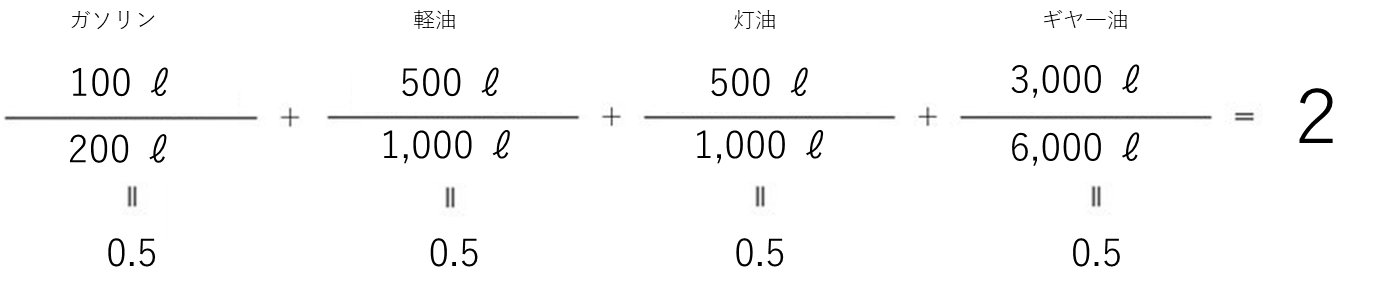

[問 3] 法令上、次の危険物を同一場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数はどれか。

ガソリン 100L

軽油 500L

灯油 500L

ギヤー油 3,000L

1 2

2 3

3 4

4 5

☞ クリックで解答タブを表示

1

<解 説>

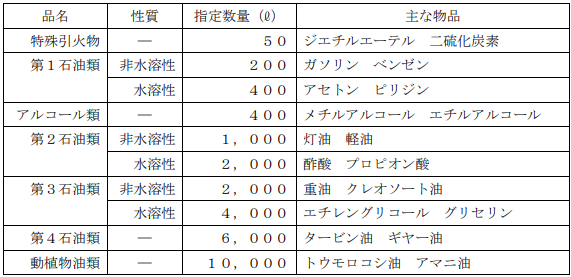

危険物は、どんなに少量でも非常に危険であるわけではなく、ある程度まとまった場合に危険性が出てくるという判断がなされます。

この危険性が法律レベルで規制される量のことを『指定数量』といい、それぞれ危険物の品名毎に危険物の規制に関する政令の別表第三 (第1条の11関係)にて指定数量が規定されています。

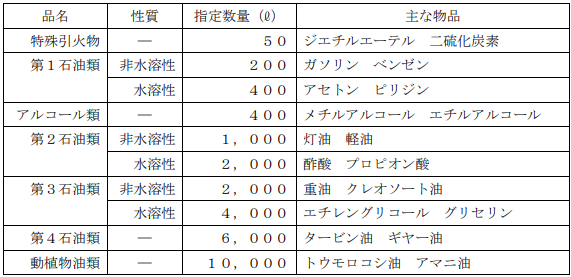

4類の危険物の指定数量は以下の通りです。

上記の指定数量に基づき、以下の計算式で倍数が求められます。

よって設問より下記の通り指定数量の倍数が導けます。

参考危険物の指定数量

強欲な青木

これ5億%テストに出るので、しっかりできるようにして試験に挑んで下さい!

[問 4] 法令上、危険物を収納した容器を車両で運搬する場合、 次のうち誤っているものはどれか。

1 指定数量以上の危険物を運搬するときは、車両に「危」の標識を掲げる。

2 運搬容器が金属製ドラムの場合は、収納口を横に向けて積むことができる。

3 指定数量以上の危険物を運搬するときは、それに適応する消火設備を備える。

4 運搬容器は、著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。

[問 5] 法令上、免状の書換え事由に該当しないものは、次のうちどれか。

1 氏名が変わったとき。

2 撮影した写真が10年を超えたとき。

3 現住所が変わったとき。

4 本籍地の属する都道府県が変わったとき。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

危険物の規制に関する政令 第33条〔免状の記載事項〕にて以下の通り規定されています。

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 免状の交付年月日及び交付番号

二 氏名及び生年月日

三 本籍地の属する都道府県

四 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類

五 その他総務省令で定める事項

参考危険物の規制に関する政令 第33条〔免状の記載事項〕

加えて危険物の規制に関する政令 第34条〔免状の書換え〕にて以下の通り規定されています。

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

参考危険物の規制に関する政令 第34条〔免状の書換え〕

よって、免状の記載事項でない現住所に変更があっても書換え事由に該当しない為、誤り。

点検タマ王

危険物取扱者も、消防設備士と同じく “撮影した写真が10年を超えたとき。 ” は免状更新しような!

[問 6] 法令上、定期点検を実施しなくてもよい製造所等は、次のうちどれか。

1 地下タンク貯蔵所

2 移動タンク貯蔵所

3 第2種販売取扱所

4 危険物を取り扱うタンクで地下にあるものを有する給油取扱所

[問 7] 法令上、丙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。

1 ガソリン、灯油、重油、シリンダー油

2 ガソリン、軽油、エタノール、重油

3 ギヤー油、重油、軽油、ジエチルエーテル

4 灯油、アセトン、エタノール、重油

[問 8] 法令上、危険物を貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物等の周囲の空地について、次のうち誤っているものはどれか。

1 地下タンク貯蔵所は、空地の保有を必要としない。

2 屋内タンク貯蔵所は、空地の保有を必要としない。

3 販売取扱所は、空地を保有しなければならない。

4 屋外に設置する簡易タンク貯蔵所は、簡易貯蔵タンクの周囲に空地を保有しなければならない。

[問 9] 法令上、第4類の危険物の火災に適応する第4種消火設備は、次のうちどれか。

1 泡を放射する小型の消火器

2 屋内消火栓設備

3 二酸化炭素を放射する大型の消火器

4 乾燥砂

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

危険物に対して設置する消火設備については危険物の規制に関する政令 別表第五 (第20条関係)にて以下の通り規定されています。

第一種‥屋内消火栓設備または屋外消火栓設備

第二種‥スプリンクラー設備

第三種‥水蒸気消火設備または水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

第四種‥大型消火器

第五種‥小型消火器、水バケツまたは水槽、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠岩

参考危険物の規制に関する政令 別表第五 (第20条関係)

よって二酸化炭素を放射する大型の消火器が第4種消火設備に該当します。

強欲な青木

[問 10] 法令上、危険物の規制について、次のうち誤っているものはどれか。

1 製造所等を設置する場合は、市町村長等の設置許可を受けなければならない。

2 丙種危険物取扱者が乗車していれば、すべての危険物を移動タンク貯蔵所で移送することができる。

3 危険物を運搬する場合は、指定数量未満であっても運搬基準に従わなければならない。

4 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められている。

燃焼及び消火に関する基礎知識

[問 11] 燃焼が起こるのに必要な条件を満たしている組合せは、 次のうちどれか。

1 重油 ………… 酸素 …………… 二酸化炭素

2 軽油 ………… 窒素 …………… 電気火花

3 灯油 ………… 二酸化炭素 …… 空気

4 ガソリン …… 空気 …………… 静電気火花

☞ クリックで解答タブを表示

4

<解 説>

物が燃えるために必要な3つの要素を「燃焼の三要素」といい、以下の3つが揃うと燃焼します。

- 可燃物

- 酸素

- 熱源(こんろ、たばこ、ライター等)

設問の組み合わせで燃焼の三要素が揃っているのは4のみです。

[問 12] 引火点と発火点について、次のうち誤っているものはど れか。

1 引火点とは、空気中で可燃性の液体に小さな炎を近づけたとき、燃え出すのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生する最低の液温をいう。

2 発火点とは、空気中で可燃物を加熱した場合に、火源なしに、自ら発火し燃焼し始める最低の温度をいう。

3 同一物質で引火点と発火点を比較すると、一般的に発火点の方が引火点より高い温度である。

4 発火点は、測定方法、装置の形、大きさ、材質、加熱方法、試料の量などに関係なく、物質固有の数値である。

☞ クリックで解答タブを表示

4

<解 説>

- 引火点とは‥火を近づけると燃焼する最低温度のこと

- 発火点とは‥火の源がなくても発火する最低温度のこと

発火点は、加熱の時間・可燃物と酸化剤との混合比・混合物の量・器壁の状態・圧力などで決まる為、測定条件によって値が異なります。

予防タマ王

例えば、天かす(=Not 揚げ玉)すら条件によっては自然発火するから気ぃ着けなはれや。

参考天かす(=Not 揚げ玉)が発火する理由

[問 13] 次に掲げる物質が燃焼した際に、主な燃焼形態が分解燃焼であるものはどれか。

1 灯油

2 コークス

3 木材

4 硫黄

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

固体の燃焼には下表の4種類があります。

| 種類 |

燃焼形態 |

自己燃焼

(内部燃焼) |

可燃物自体が酸素を含んでおり、自己反応によって燃焼する。(例:セルロイド) |

| 蒸発燃焼 |

固体が熱によって融解し、さらに蒸発して気体に変わり燃焼する。(例:硫黄) |

| 表面燃焼 |

可燃性の固体が蒸発も分解もせずに、固体の表面で燃焼する。(例:木炭、コークス) |

| 分解燃焼 |

可燃物が熱によって分解し、そのときに生じる可燃性ガスが燃焼する。(例:木材、石炭) |

液体の燃焼は、液体の表面から蒸発した蒸気が空気と混合して燃焼する蒸発燃焼です。(例:ガソリン、灯油、アルコール等)

よって、3の木材が分解燃焼に該当します。

[問 14] 窒息効果による消火方法は、次のうちどれか。

1 アルコールランプにふたをして消火する。

2 ろうそくの炎に息を吹きかけて火を消す。

3 ガスこんろの栓を閉めて火を消す。

4 木材の火災に棒状注水して消火する。

☞ クリックで解答タブを表示

1

<解 説>

消火作用には以下の3つがあります。

- 冷却作用‥燃えているものを冷却して消火する作用。

- 窒息作用‥酸素の供給を遮断もしくは酸素濃度を下げることで消火する作用。

- 抑制作用‥負触媒効果によって、燃焼の連鎖反応を抑制して消火する作用。

1が典型的な窒息効果による消火となります。

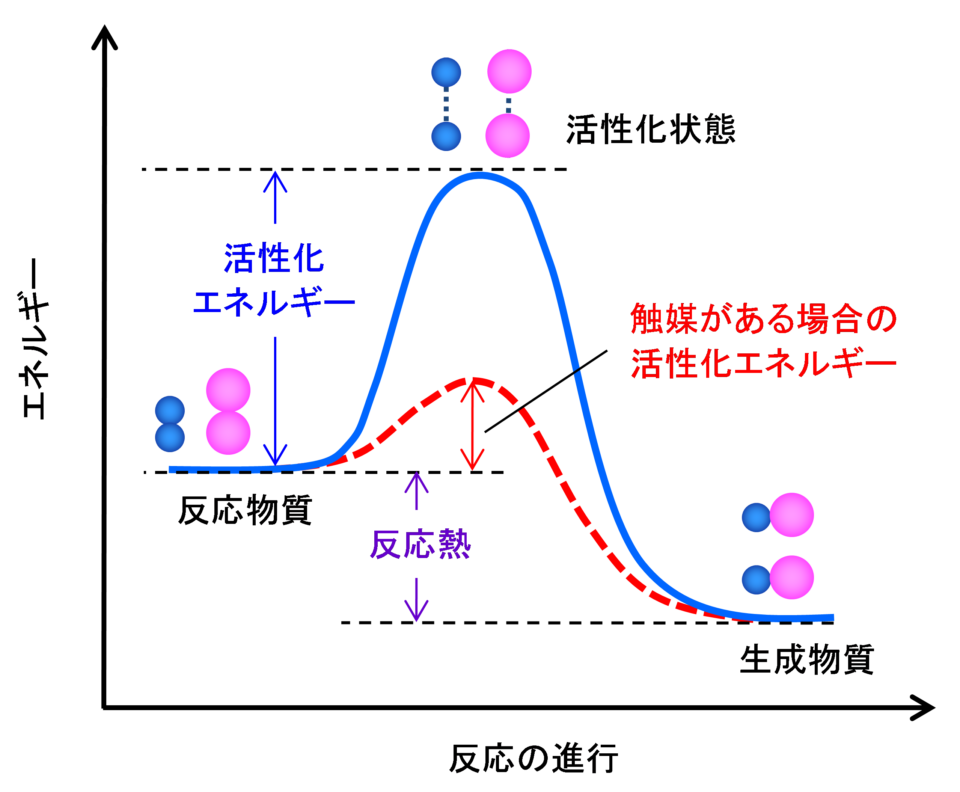

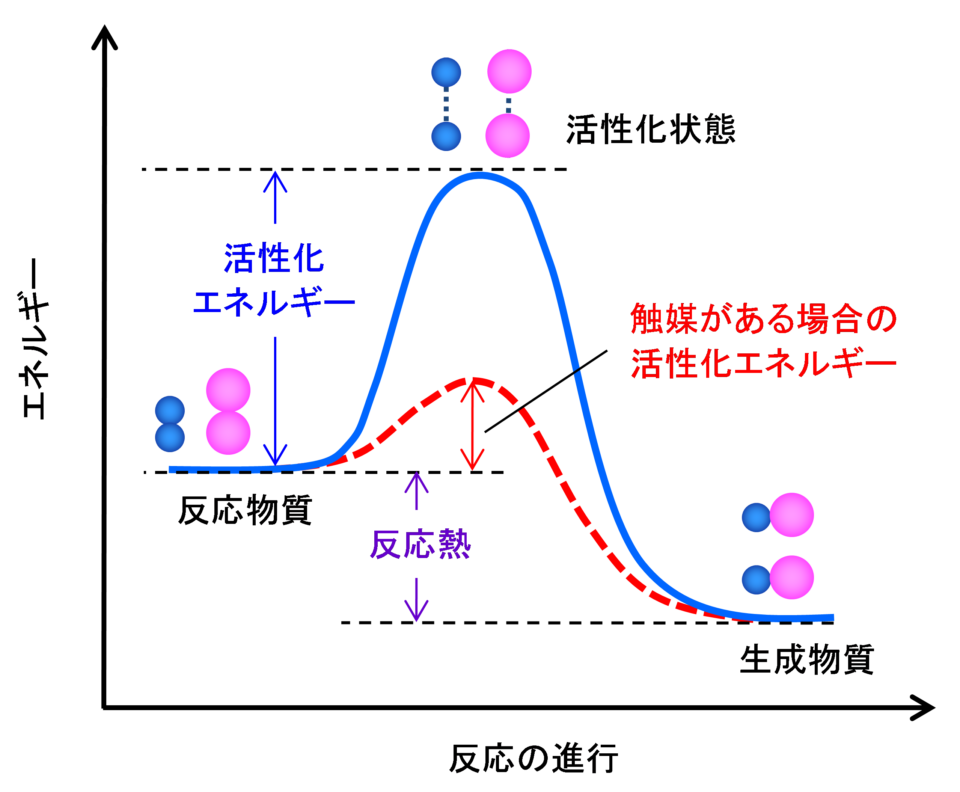

触媒とは、化学反応においてそのもの自身は変化しないが、反応速度を変化させる物質をいいます。

参考触媒とは何か (一社)触媒工業協会

化学タマ王

ほうほう、つまり負触媒の「負」ってのは‥触媒の役目である反応を促進させる効果と逆ってことか‥。

お見込みの通り‥。

負触媒作用によって、反応に要する活性化エネルギーをぐーんと上げて燃焼継続しないようにするんです。

管理人

[問 15] 静電気の発生および帯電を抑制する方法について、次のうち誤っているものはどれか。

1 接地する。

2 加湿、散水などにより周囲の湿度を高くする。

3 引火性液体をパイプ内に流す場合は、流速を大きくする。

4 導電性の材料を用いた衣類、履物などを使用する。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

接地(アース)で地面に静電気を逃がしてやることで帯電を抑制できます。よって1は正しいです。

冬場の方が静電気でバチッとくる通り、空気が乾燥している方が静電気の発生および帯電は起こりやすいです。よって湿度を上げる2も正しい。

流速を大きくすると、その分だけ摩擦も発生するので静電気の発生および帯電は起こりやすいです。よって3が誤り。

導電性の材料は帯電せず、すぐに電気が流れ出ていきます。帯電しやすいのは電気を通しにくい絶縁性の材料です。よって4も正しい。

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

[問 16] 丙種危険物取扱者が取り扱うことのできる危険物の性状について、次のうち誤っているものはどれか。

1 引火性の液体である。

2 発生する可燃性の蒸気は、空気より重い。

3 静電気の火花で引火するものはない。

4 液体の比重は1より小さい(水より軽い)ものが多い。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

丙種危険物取扱者が取り扱うことのできる危険物は以下の通りです。

- ガソリン

- 灯油

- 軽油

- 第三石油類(重油・潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)

- 第四石油類および動植物油類

いずれも引火性の液体(4類の危険物)であり、それらが発生させる可燃性の蒸気は空気より重いです。

静電気の火花で引火してしまう為、例えばガソリンスタンドには静電気を除去するシートがあります。

ガソスタマスケ

給油する時『静電気除去シートに触れてから、ノズルを‥』ってアナウンス流れますよね。

[問 17] 次に掲げる消火器のうち、灯油を取り扱う場所に設置することが不適切なものはどれか。

1 泡を放射する消火器

2 霧状の強化液を放射する消火器

3 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を成分とするもの)

4 霧状の水を放射する消火器

- 霧状の強化液を放射する消火器

- 泡を放射する消火器

- 二酸化炭素を放射する消火器

- ハロゲン化物を放射する消火器

- 消火粉末を放射する消火器(※りん酸塩類等を使用するもの&炭酸水素塩類等を使用するもの)

- 棒状の水を放射する消火器

- 霧状の水を放射する消火器

- 棒状の強化液を放射する消火器

- 消火粉末を放射する消火器(※りん酸塩類等を使用するもの&炭酸水素塩類等を除く、その他のもの)

[問 18] 給油取扱所における様々な現象から、専用タンクや地下埋設配管の腐食を早期に発見することができる。次のうち、専用タンク等が腐食しているおそれが最も小さい現象はどれか。

1 専用タンクの周囲に設けられた危険物の漏えいを検知する管から、タール状の物質が検出された。

2 入出荷量から計算した危険物の在庫量と、液面計で測定した実際の在庫量を比較すると、実際の在庫量の方が少ない日が連続していた。

3 移動タンク貯蔵所から専用タンクに危険物を注入している時に、通気管の先端から油臭がした。

4 固定給油設備の給油ノズルから出た危険物を確認したところ、水が混じっていた。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

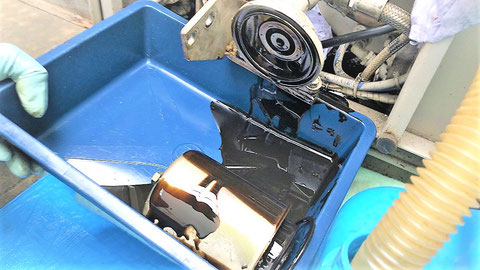

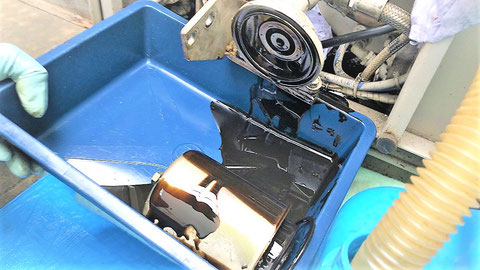

危険物の漏えいを検知する管からタール状の物質が検出‥腐ったガソリンはタール状になってベットリこびりつきます。それが漏えいしていたということは、タンクや配管が腐食して漏れ出ている可能性があります。

入出荷量から計算した危険物の在庫量より液面計で測定した実際の在庫量が少ない‥あからさまに量が減っている為、漏れが疑われます。

通気管は地下貯蔵タンクに危険物を注入または地下貯蔵タンクから危険物を払い出すときにタンク内の圧力が上昇また減少しないように設けるものです。よって油臭がするのは当然である為、専用タンクの腐食とは関係ありません。

固定給油設備の給油ノズルから出た危険物に混水‥タンクや配管に穴が開いて雨水などが浸入している可能性があります。

タール状とは‥石炭や木材などを煮詰めて得られる黒いドロドロした液体(コールタール)っぽい物を指す言葉。使い古したエンジンオイルや腐ったガソリンもタール状になる。

参考自家発の負荷運転試験【湿式】

[問 19] 一般に、燃えているガソリンに水をかけると危険であるといわれているが、その理由として次のうち正しいものはどれか。

1 ガソリンと水が混合し、量が増えるから

2 ガソリンによって水が分解し、揮発性ガスが発生するから

3 ガソリンは水よりも軽いため水に浮き、燃焼面が広がるから

4 ガソリンが水によって分解し、有毒ガスが発生するから

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

ガソリンを含む引火性液体の危険物に注水消火が不適な理由に、比重が1より小さい為、燃焼面が水に浮いてしまうことが挙げられます。

[問 20] 自動車ガソリンの性状について、次のうち誤っているものはどれか。

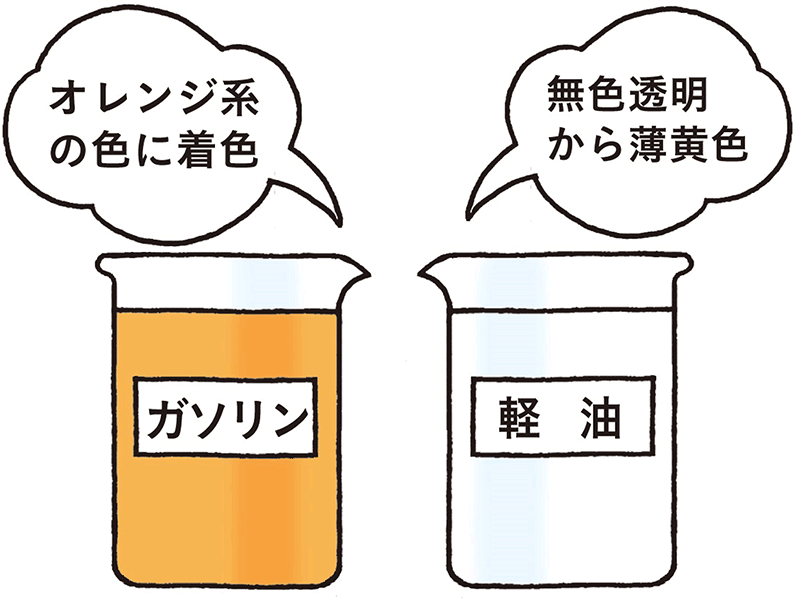

1 自動車ガソリンは、オレンジ系色に着色されている。

2 引火点が低く、静電気の火花で容易に引火する。

3 発火点は約300℃である。

4 蒸気と空気の混合割合が2:8で引火する。

[問 21] 灯油の性状について、次のうち誤っているものはどれか。

1 特有の臭気を有している。

2 引火性の液体である。

3 蒸気は空気より軽い。

4 水には溶けず、水に浮く。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

灯油の性状は以下の通りです。

- 色‥セーボルト色(ほぼ無色)

- 引火点‥40℃以上(※霧状にすると常温でも引火の危険性あり)

- 非水溶性で水より軽い(比重が1より小さい)

第4類の危険物(引火性液体)の可燃性蒸気は空気より重い為、3が誤り。

[問 22] 軽油の性状について、次のうち誤っているものはどれか。

1 引火点は、45℃以上である。

2 水より軽く、水に溶けない。

3 水より蒸発しにくい。

4 ガソリンより軽い。

[問 23] 重油の性状について、次のうち正しいものはどれか。

1 無色の液体である。

2 ガソリンや灯油と混ざり合う。

3 水に沈む。

4 引火点は常温(20℃)より低い。

☞ クリックで解答タブを表示

2

<解 説>

重油の性状は以下の通りです。

- 色‥褐色または暗褐色

- 引火点‥60℃以上(※引火の可能性は低い)

- 非水溶性で水より軽い(比重が1より小さい)※第3石油類で水より軽いのは重油だけ!

元々、原油を蒸留して分離したものである為、ガソリンや灯油とは混ざります。よって2が正しい。

[問 24] 動植物油類の性状について、次のうち正しいものはどれか。

1 加熱すると、水によく溶ける。

2 常温(20℃)で可燃性蒸気を発生し、引火するおそれがある。

3 乾性油がしみ込んだ布を積み重ねて放置しておくと、酸化熱により自然発火するおそれがある。

4 引火点はガソリンより高く、灯油より低い。

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

動植物油類(動物や植物から抽出した油)に共通する性状は以下の通りです。

- 引火点‥200℃以上

- 非水溶性で水より軽い(比重が1より小さい)

- 自然発火する危険性が高い(※しみ込んだ可燃物を放置すると酸化熱が蓄積するため)

参考天かす(=Not 揚げ玉)が発火する理由

[問 25] 次のうち引火点の最も高いものはどれか。

1 灯油

2 重油

3 ギヤー油

4 ガソリン

☞ クリックで解答タブを表示

3

<解 説>

第4類の危険物は引火点ごとに以下の通り分類されています。

| 特殊引火物 |

引火点が-20℃以下で沸点40℃以下もしくは引火点が100℃未満で発火点が100℃以下 |

| 第一石油類 |

引火点が21℃未満 |

| 第二石油類 |

引火点が21℃以上70℃未満 |

| 第三石油類 |

引火点が70℃以上200℃未満 |

| 第四石油類 |

引火点が200℃以上250℃未満 |

| 動植物油類 |

動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出した1気圧で引火点250°C未満のもの |

ギヤ―油(潤滑油)は第四石油類に分類される為、最も引火点が高いです。

強欲な青木

もし、まだ自信がないのであれば繰り返し

「過去問テスト」等を使って類題を解くことをオススメします!

管理人

消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。

ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

>> 危険物取扱者 丙種「過去問テスト」【※PDF付き】青木マーケ㈱note

>> 危険物取扱者 丙種「過去問テスト」【※PDF付き】青木マーケ㈱note

上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、解説を毎年追記して更新しています。これから消防設備士の試験を受けられる方は是非ご覧下さい。

◎ まとめ

- 甲種および乙種1~6類の危険物取扱者免状を保有している管理人が丙種を受けた結果、ほぼ満点で合格した。

- 危険物取扱者全類免状保有者の立場から(一財)消防試験研究センターより公開されているPDF「危険物取扱者試験の過去に出題された問題 丙種試験」の解説をした。

- 丙種危険物取扱者とは、第4類に該当する危険物のガソリン・灯油・軽油・第三石油類(重油・潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)・第四石油類および動植物油類を取扱うための免状であった。

>> 危険物取扱者 丙種「過去問テスト」【※PDF付き】青木マーケ㈱note

>> 危険物取扱者 丙種「過去問テスト」【※PDF付き】青木マーケ㈱note