先日、大阪府立消防学校にて誘導灯の配線および機器改修工事を弊社が担当しました。

参考予防技術検定ってのを受けてみた結果…

その際に、設置後の絶縁抵抗および接地抵抗試験を実施したので、その模様を紹介させて頂きます。

特に『消防設備士してるけど‥絶縁抵抗とか接地抵抗ってチョット何言ってるか分かんない』って方は熟読して頂いた上、実務で絶縁抵抗や接地抵抗を測定する際のマニュアルの一つとしてご利用下さいませ。

絶縁抵抗と接地抵抗の違いと測定方法

◎ 絶縁抵抗と接地抵抗の違い

絶縁抵抗と接地抵抗をシンプルに表現すると、以下の通りです。

絶縁抵抗‥電気の漏れにくさ

接地抵抗‥漏れた電気が流れる逃げ道の通りにくさ

電気が漏れないように “絶縁” していて、もし電気が漏れた場合の逃げ道として “接地” をしています。

一般的に、絶縁抵抗の値は高いほどよく、接地抵抗は低いほうがいいです。

絶縁抵抗の規定値

絶縁抵抗値は電気設備に関する技術基準を定める省令の第58条(低圧の電路の絶縁性能)にて以下の通り規定されています。

第五十八条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

絶縁抵抗値の単位は「MΩ(メガオーム)」と大きな抵抗値になっています。

例えば使用電圧150V以下の場合、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上であるかを測定します。

接地抵抗の規定値

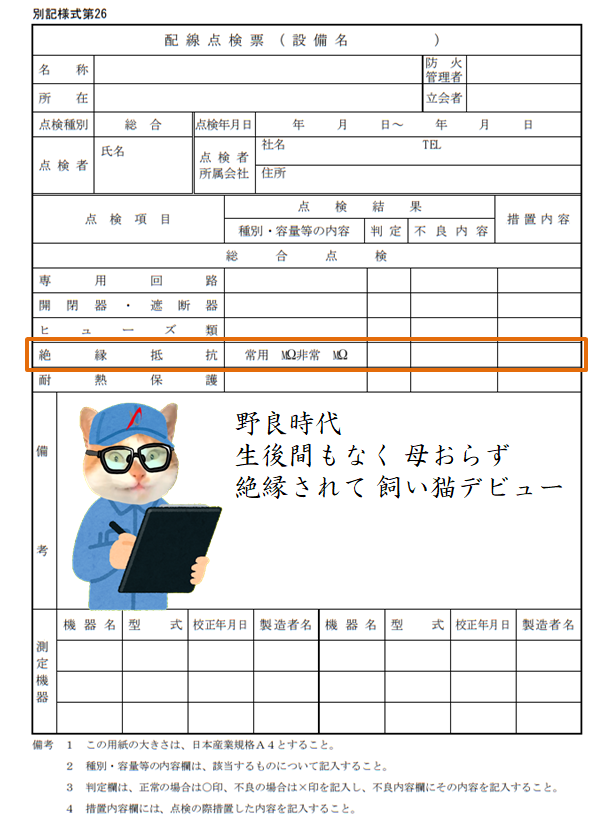

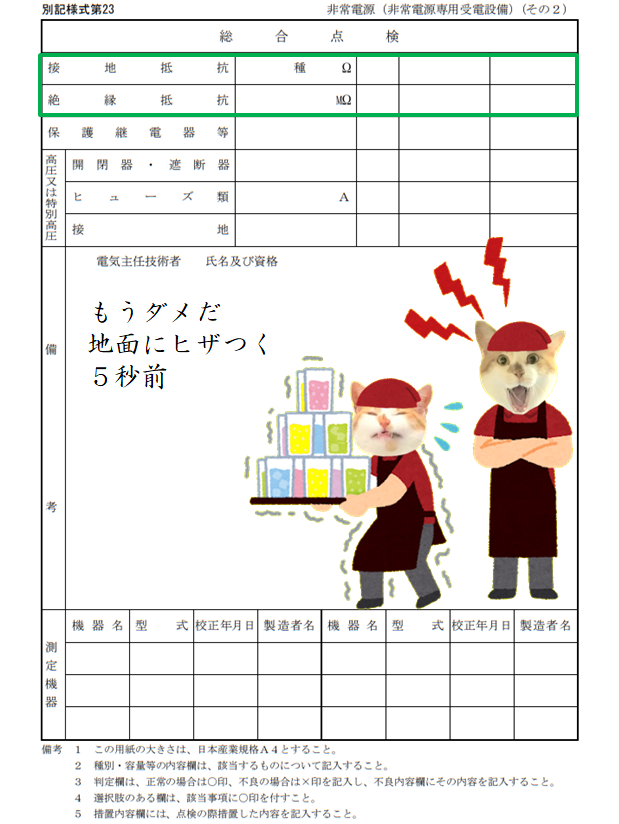

接地抵抗値は、使用電圧ごとに規定されている接地工事の種別毎に規定されています。

接地工事の種別

電気設備技術基準の解釈 第29条に使用電圧の区分に応じて施す接地工事について以下の通り規定されています。

ちなみに高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施すB種接地工事もあります。

よって消防設備士が主に取り扱う機器類についてはD種接地工事が施されていることになります。

接地工事の種別毎に規定された接地抵抗値は以下の通りです。

接地工事の種別 接地抵抗値 A種 10Ω以下 B種 150/IΩ以下 C種 10Ω以下 D種 100Ω以下

使用電圧が大きいほど電気が漏れた場合の危険度が高い為、接地抵抗値も小さくしなければならない規定になっています。

では続いて、絶縁抵抗と接地抵抗の測定方法をみていきましょう。

◎ 絶縁抵抗と接地抵抗の測定方法

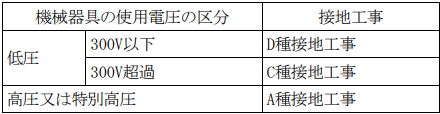

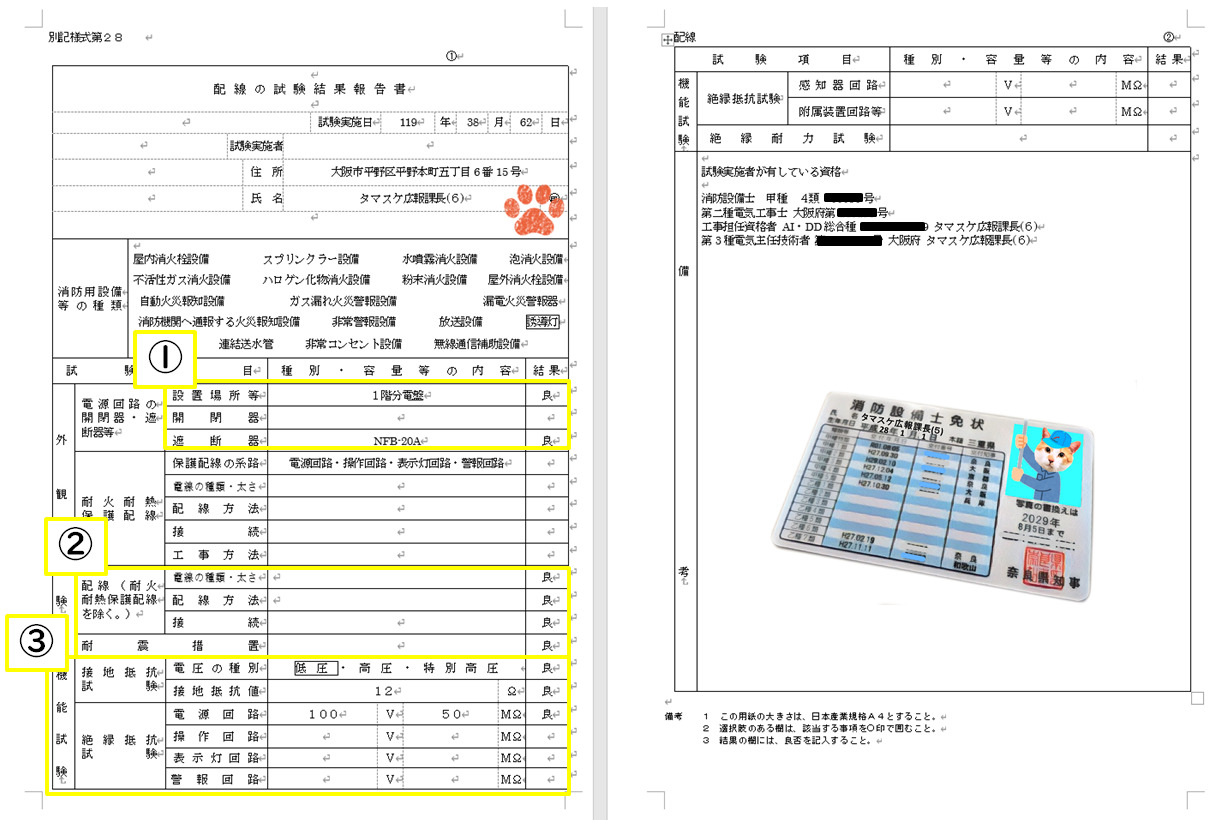

設置届に添付する配線の試験結果報告書には接地抵抗値および絶縁抵抗値を記入する箇所がある為、各種機能試験を実施して数字を記入する必要があります。

参考【記入例も紹介】誘導灯の設置届を作成・提出するために必要な資格は?

絶縁抵抗測定

上述した通り、絶縁抵抗測定はメガー(絶縁抵抗計)を用いて行います。

step

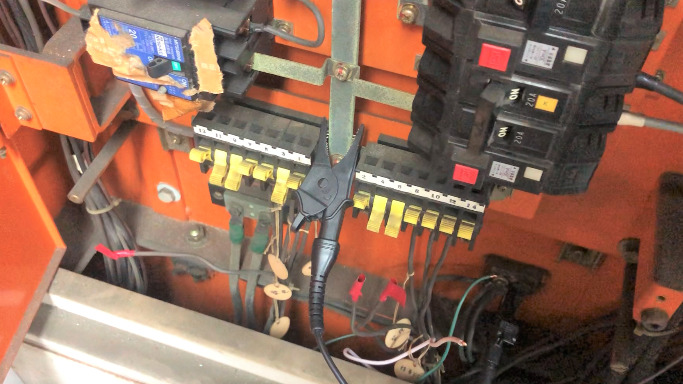

1測定する回路のブレーカーを落とす

step

2クランプをアース端子台に接続する

step

3分電盤自体のアースを確認する

この段階でメガーの指針が大きく右に動いた場合、分電盤自体の絶縁がされていないので接地回路を確認する必要があります。

step

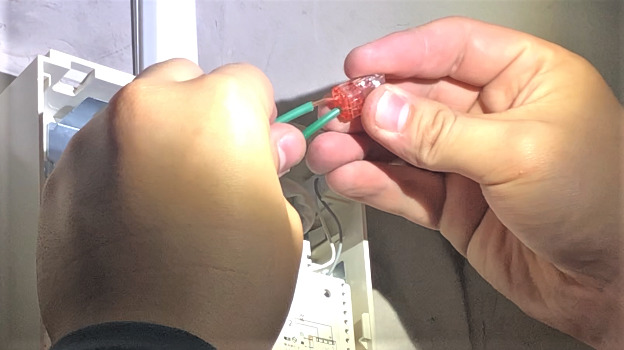

4測定する回路の二次側に電極を当てる

ブレーカー二次側の端子が劣化し、うまく測定できない場合は電線を外して直接電極を当てることもあります。

step

5メガーの測定値を確認する

赤いボタンをカチッと押すと測定値が表示されます。

今回の絶縁抵抗は測定値が90MΩ程度と読み取れた為、絶縁 “良好” と判定しました。

接地抵抗測定(簡易測定)

接地抵抗の測定にはアーステスター(接地抵抗計)を用います。

D種接地の回路のみ以下の簡易測定法による接地抵抗測定が可能である為、今回その模様を紹介していきます。

step

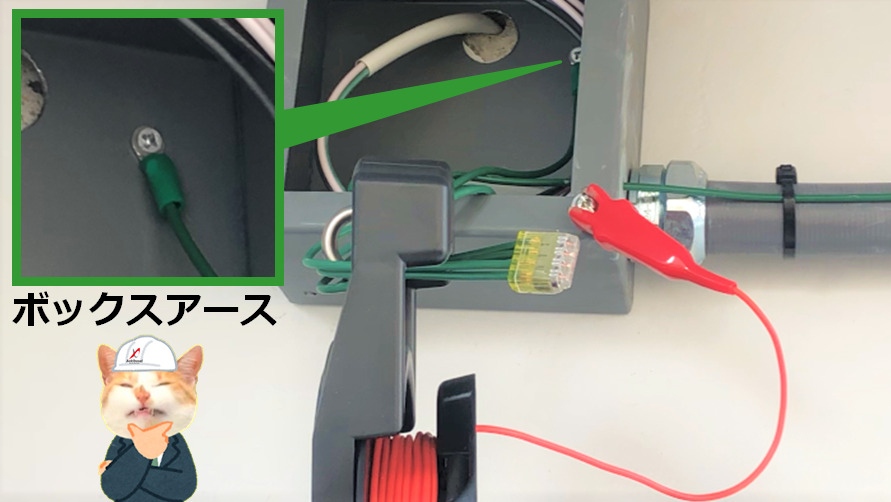

1分電盤1次側の白(接地側)にクランプを接続

これでVVFケーブルの白(White)の接地抵抗値が測定できます。

step

2配線したアースに電極を接続

今回はボックスアースなる接地方法とした為、接地の取れているジョイントボックスに電極を接続しました。

接地抵抗計にはE(接地極)とPおよびC(補助接地極)と端子が3つあります。

- 接地‥Earth(アース)

- 電位‥Potential(ポテンシャル)

- 電流‥Current(カレント)

D種接地の簡易測定法では、PとCを短絡(ショート)した状態で測定しています。

今回、測定する分電盤1次側の白(接地側)にE(接地極)を、接地側にC(補助接地極)を接続した回路で測定しています。

気になる方は通常通り接地側にE(接地極)を、接地抵抗値を測定する側にC(補助接地極)を接続しましょう。

step

3接地抵抗値を読み取る

接地抵抗値が18Ωであり、D種接地工事の接地抵抗値は100Ω以下となっている為、接地 “良好” と判定しました。

接地抵抗が異常値に⁉

設置後に各種試験を法に則って実施することで、施工の “質” が担保される仕組みとなっているのです。

大阪府消防学校の誘導灯改修工事後の回路、絶縁抵抗値および接地抵抗値ともに正常でした!

◎ まとめ

- 大阪府立消防学校にて誘導灯の配線および機器改修工事を弊社が担当し、設置後の絶縁抵抗および接地抵抗試験を実施した模様を紹介した。

- 絶縁抵抗は「電気の漏れにくさ」であり、接地抵抗は「漏れた電気が流れる逃げ道の通りにくさ」を示す値であった。

- 設置届に添付する配線の試験結果報告書には接地抵抗値および絶縁抵抗値を記入する箇所がある為、各種機能試験を実施して数字を記入する必要があった。