消防関係法令(共通)は毎回、全ての消防設備士試験に出題(甲種:8問、乙種6問)があります。

問題数.png)

ここでは「消防設備士の受験勉強にかかる労力を省エネ」&「合格への近道を提供」することを目的として発信します。

この記事を書いた人

この記事で紹介した過去問の解説が分かりやすいと思った方は、青木マーケ㈱の「過去問テスト」もご利用下さいませ。

※「過去問テスト」とは消防設備士や予防技術検定の試験に一発合格したい方向けの教材です。

消防法令で定められている専門用語の定義

こちらもCHECK

-

-

法令共通①:消防法令で定められている専門用語の定義【過去問】

続きを見る

【過去問】消防法令で定められている専門用語の定義

消防法令に定められている用語の定義または説明として、誤っているものは次のうちどれか。(甲1大阪、乙2奈良、甲1滋賀、乙6京都)

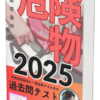

1 消防の用に供する設備‥‥消火設備・警報設備および避難設備をいう。

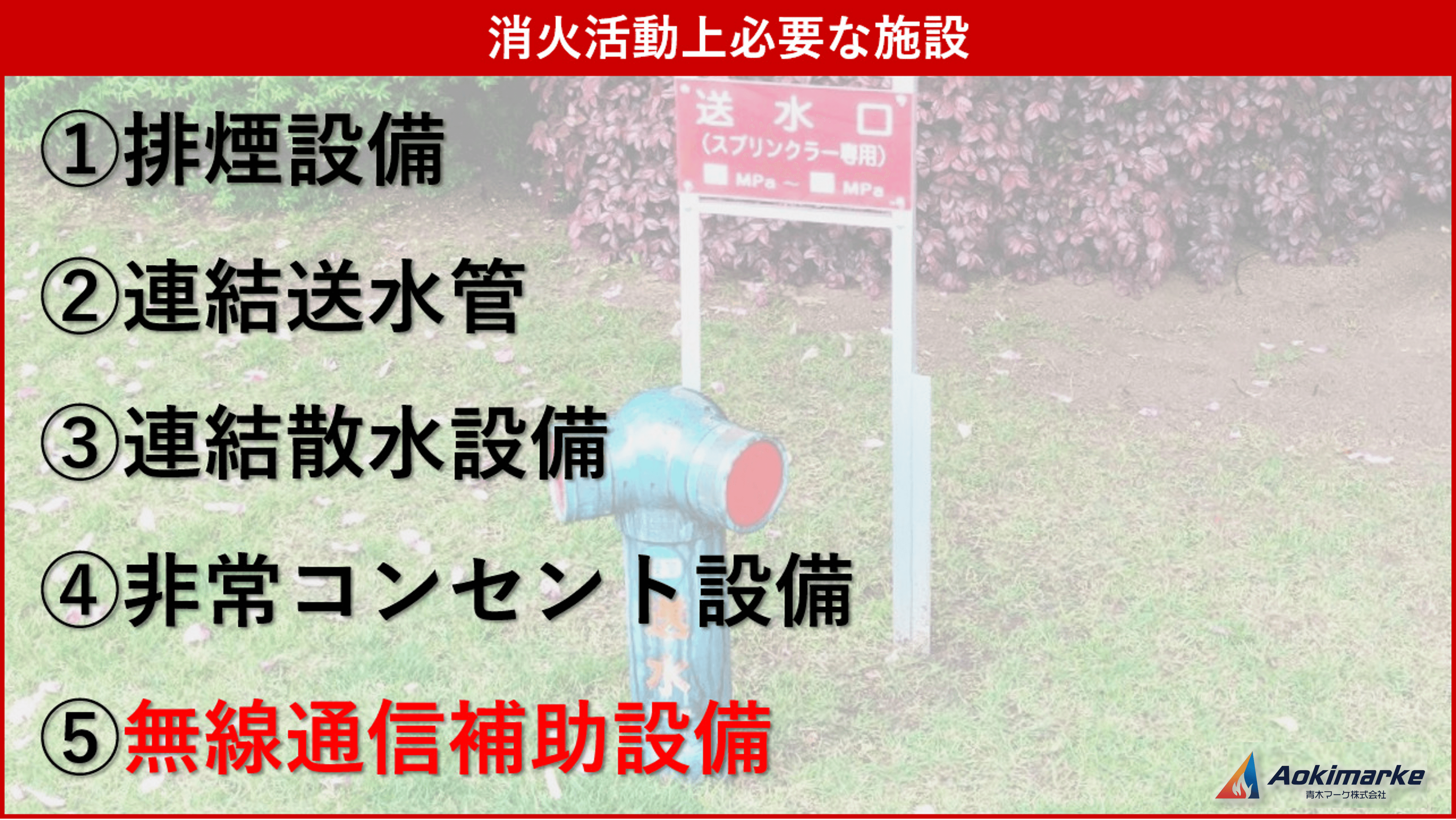

2 消火活動上必要な施設‥‥排煙設備・連結散水設備および動力消防ポンプ設備をいう。

3 防火対象物の関係者‥‥防火対象物の所有者・管理者または占有者をいう。

4 複合用途防火対象物‥‥政令で定める2以上の用途に供される防火対象物をいう。

消防法令に定められている用語の定義または説明として、誤っているものは次のうちどれか。(甲2奈良)

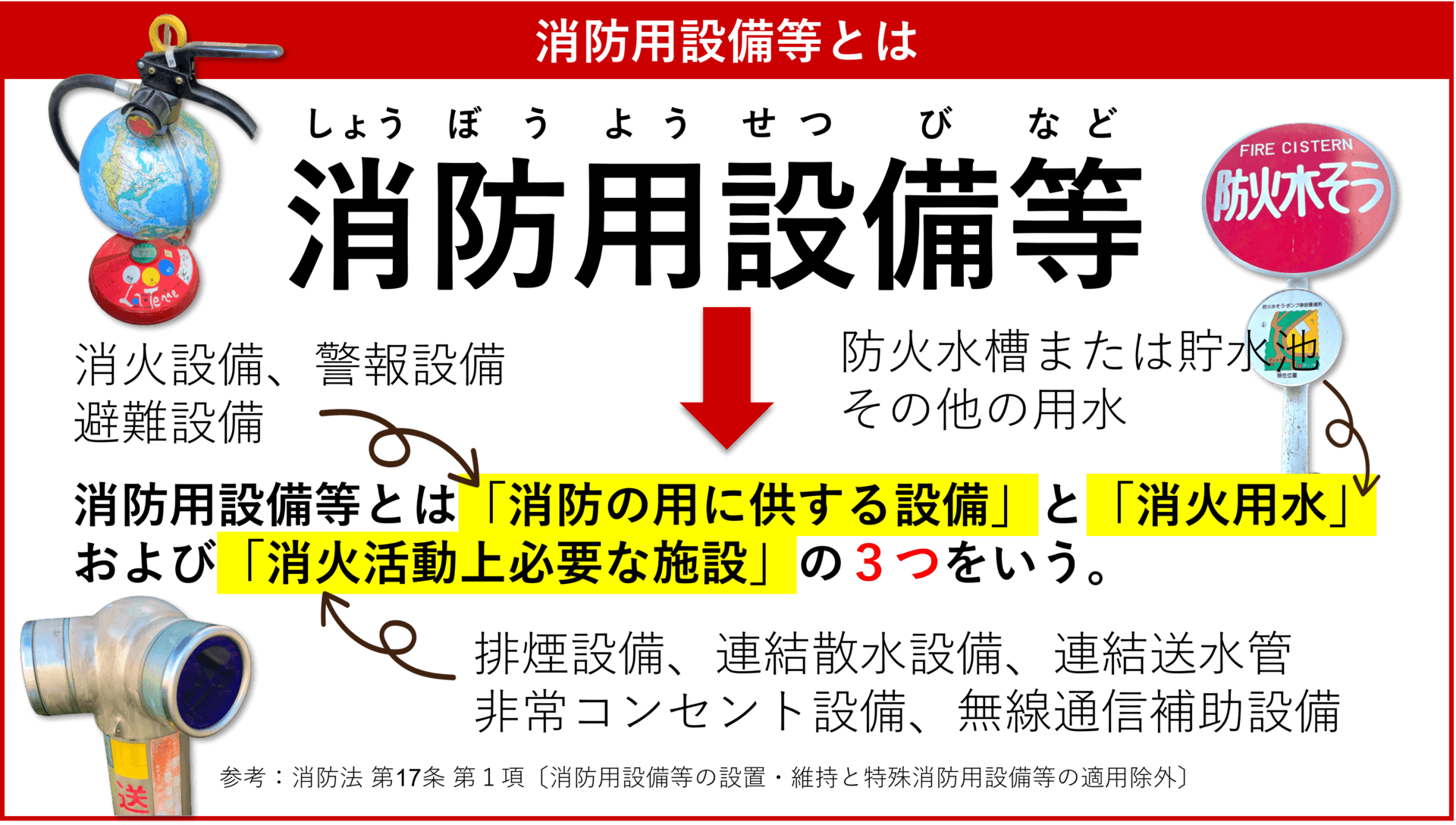

1 防火対象物とは、山林または舟車・船きょもしくはふ頭に繋留された船舶・建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物をいう。

2 特定防火対象物とは、政令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

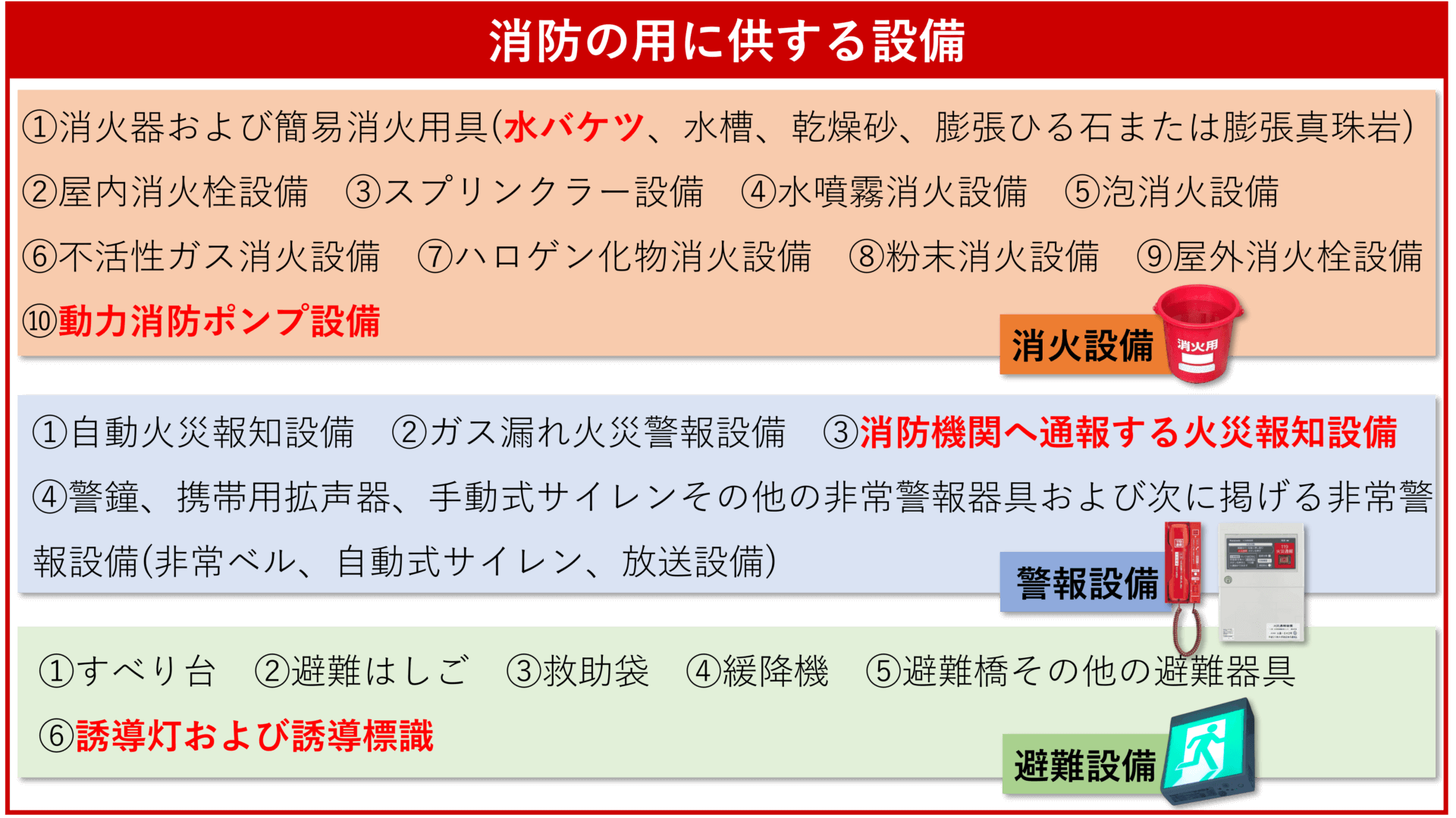

3 消防用設備等とは、消火設備・警報設備および避難設備をいう。

4 複合用途防火対象物とは、政令で定める2以上の用途に供される防火対象物をいう。

消防法令にて定められている用語の定義として、誤っているものは次のうちどれか。(甲4奈良)

1 防火対象物とは、山林または舟車、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件をいう。

2 関係者とは、防火対象物または消防対象物の所有者、管理者または占有者をいう。

3 関係のある場所とは、防火対象物または消防対象物のある場所をいう。

4 危険物とは、消防法別表第一の品名に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

消防用設備等に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙4奈良)

1 消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は学校・病院および旅館等の不特定多数の者が出入する防火対象物に限られている。

2 戸建て一般住宅についても一定の規模を超える場合、消防用設備等を設置しなければならない。

3 消防用設備等とは、消防の用に供する設備および消火活動上必要な施設をいう。

4 政令で定める防火対象物の関係者は政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、および維持する義務がある。

消防法令に定める「関係者」として、誤っているのものは次のうちどれか。

- 防火対象物の管理者

- 消防対象物の所有者

- 防火対象物の防火管理者

- 消防対象物の占有者

消防法上における無窓階(むそうかい)とは?

こちらもCHECK

-

-

法令共通②:消防法上における無窓階(むそうかい)とは?【過去問】

続きを見る

【過去問】消防法上における無窓階とは?

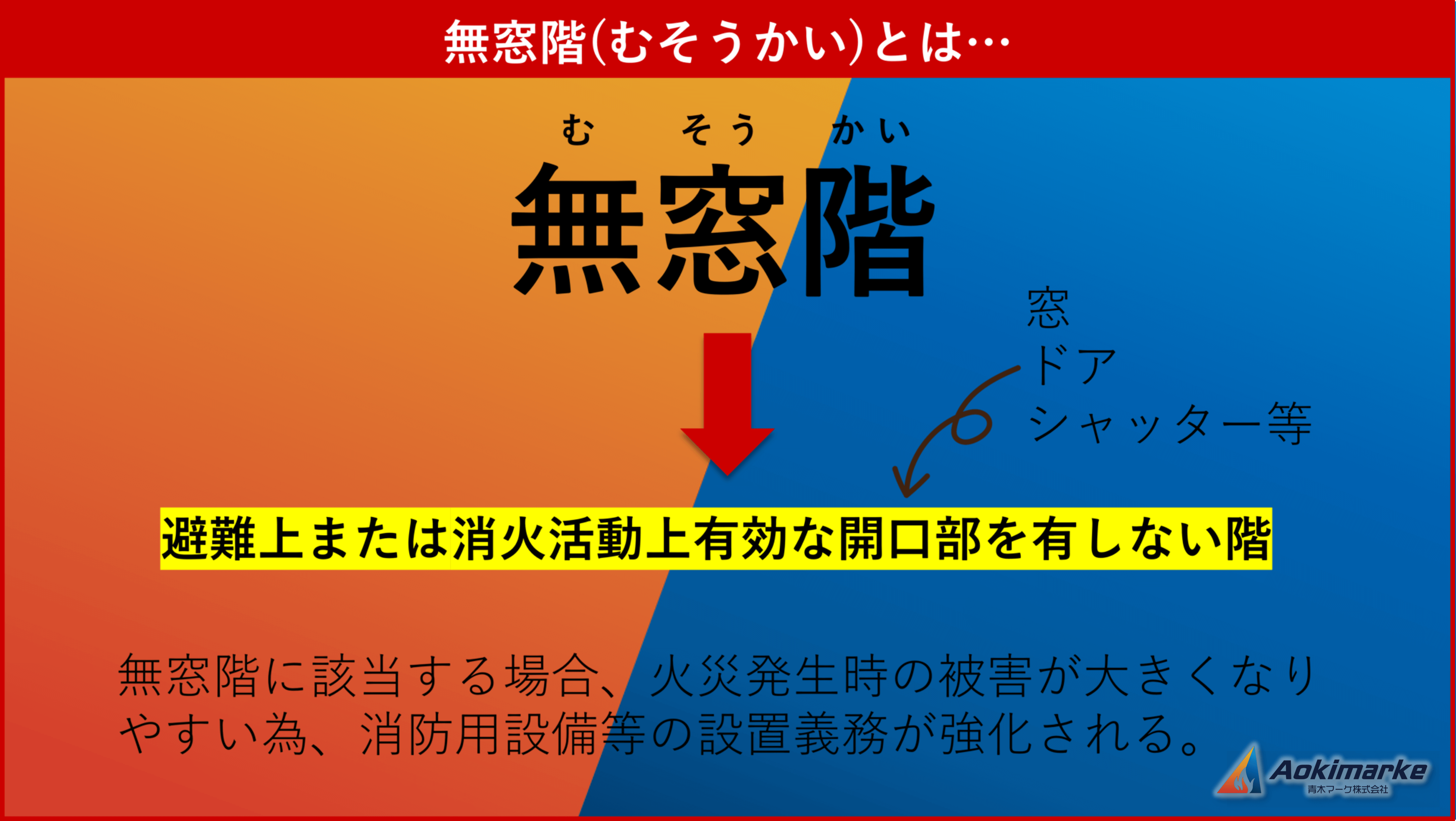

消防法令上、無窓階の定義として正しいものは次のうちどれ?

1 採光上、有効な窓を有しない階

2 採光上または排煙上、有効な開口部を有しない階

3 避難上、有効な開口部を有しない階

4 避難上または消火活動上、有効な開口部を有しない階

規則で定める避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階(以下「無窓階」という。)と当該開口部の基準として、正しいものは次のうちどれか。

- 高さが31mを超える階にあっては、無窓階は直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の30分の1を超える階以外の階をいう。

- 当該開口部は格子その他内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外部から解放し、または容易に破壊することにより進入できるものであること。

- 床面から当該開口部の下端までの高さは、5m以内であること。

- 11階以上の階の当該開口部は、道または道に通ずる幅員1ⅿ以上の通路その他の空地に面したものであること。

特定防火対象物とは?

こちらもCHECK

-

-

法令共通③:特定防火対象物とは?一番わかりやすく解説!【覚え方】

続きを見る

【過去問】特定防火対象物

消防法令上、特定防火対象物に該当するものは次のうちどれ?

1. 百貨店

2. 共同住宅

3. 小学校

4. 図書館

消防法令上、特定防火対象物に該当しないものは次のうちどれ?

1. 物品販売店舗

2. 旅館

3. 小学校

4. 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの

消防法令上、特定防火対象物の組み合わせとして正しいものは次のうちどれ?

1. 劇場・幼稚園および小学校

2. 公会堂・飲食店および図書館

3. ナイトクラブ・百貨店および工場

4. ダンスホール・旅館および病院

防火対象物に関する基準|令8区画・令9条かっこ書き

こちらもCHECK

-

-

法令共通④:防火対象物に関する基準|令8区画・令9条かっこ書き【過去問】

続きを見る

【過去問】防火対象物に関する基準|令8区画・令9条かっこ書き

消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準の適用において、一棟の防火対象物であっても別の防火対象物とみなされる部分として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲4奈良)

1 耐火構造の建築物であって、特定防火設備である防火戸および耐火構造の床または壁で区画された部分

2 耐火構造の床または壁で区画され、開口部に特定防火設備である防火戸が設けられた部分

3 耐火構造の床または壁で区画され、かつ開口部にドレンチャー設備が設けられた部分

4 開口部のない耐火構造の床または壁で区画された部分

消防用設備等を設置しなければならない防火対象物に関する説明として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(甲1大阪)

1 防火対象物が開口部のない耐火構造の床または壁で区画されたときは消防用設備等の設置について、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす。

2 複合用途防火対象物で同一の用途に供される部分は、消防用設備等の設置について用途の管理者または階に関係なく一の防火対象物とみなされる場合がある。

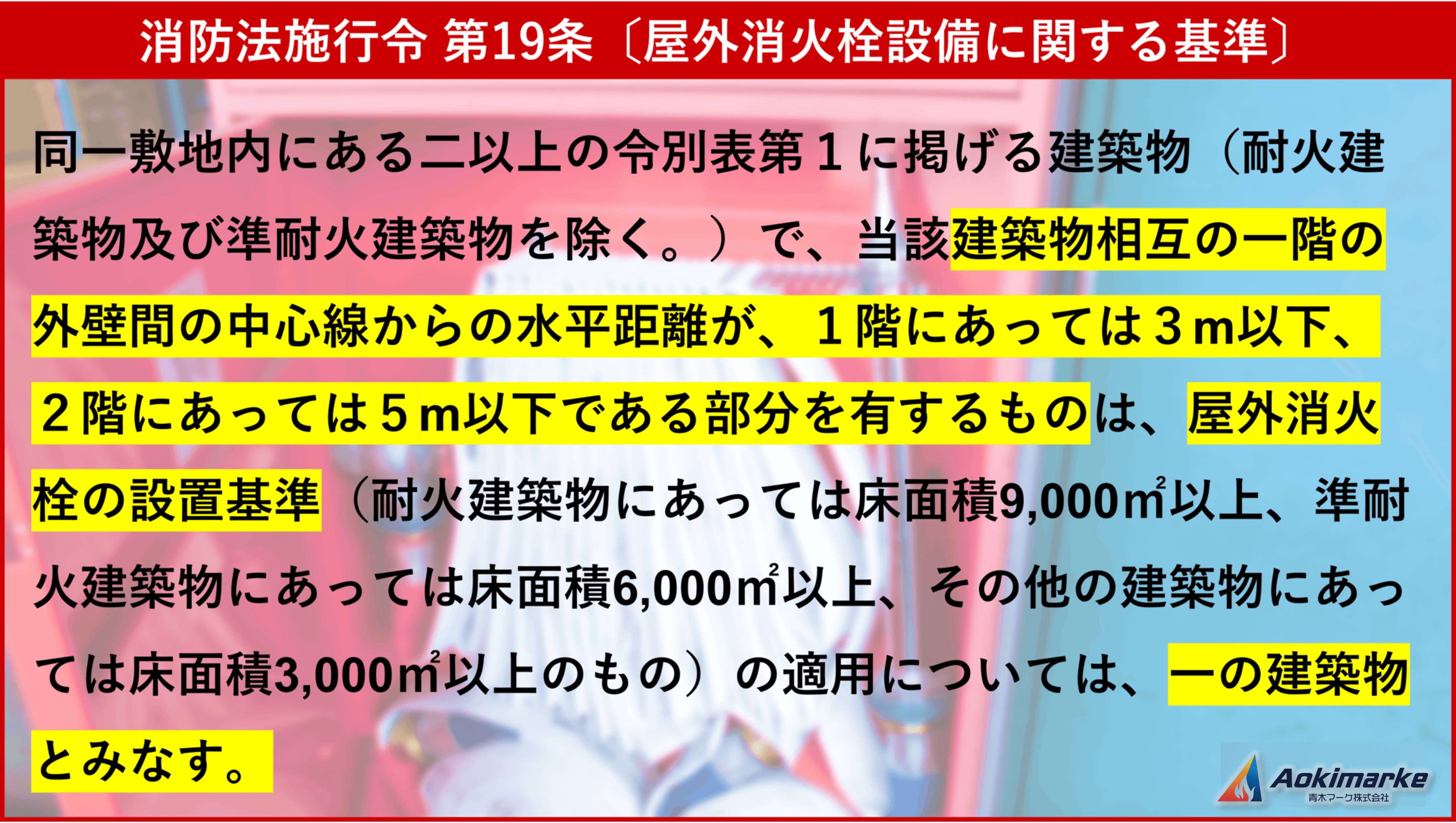

3 同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について1棟とみなされる。

4 特定防火対象物の地階で、地下街と一体をなすものとして消防長または消防署長が指定したものは、消防用設備等の設置について地下街の一部とみなされる場合がある。

消防用設備等を設置する場合の防火対象物の基準について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1滋賀、乙2奈良)

1 防火対象物が開口部のない耐火構造の床または壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

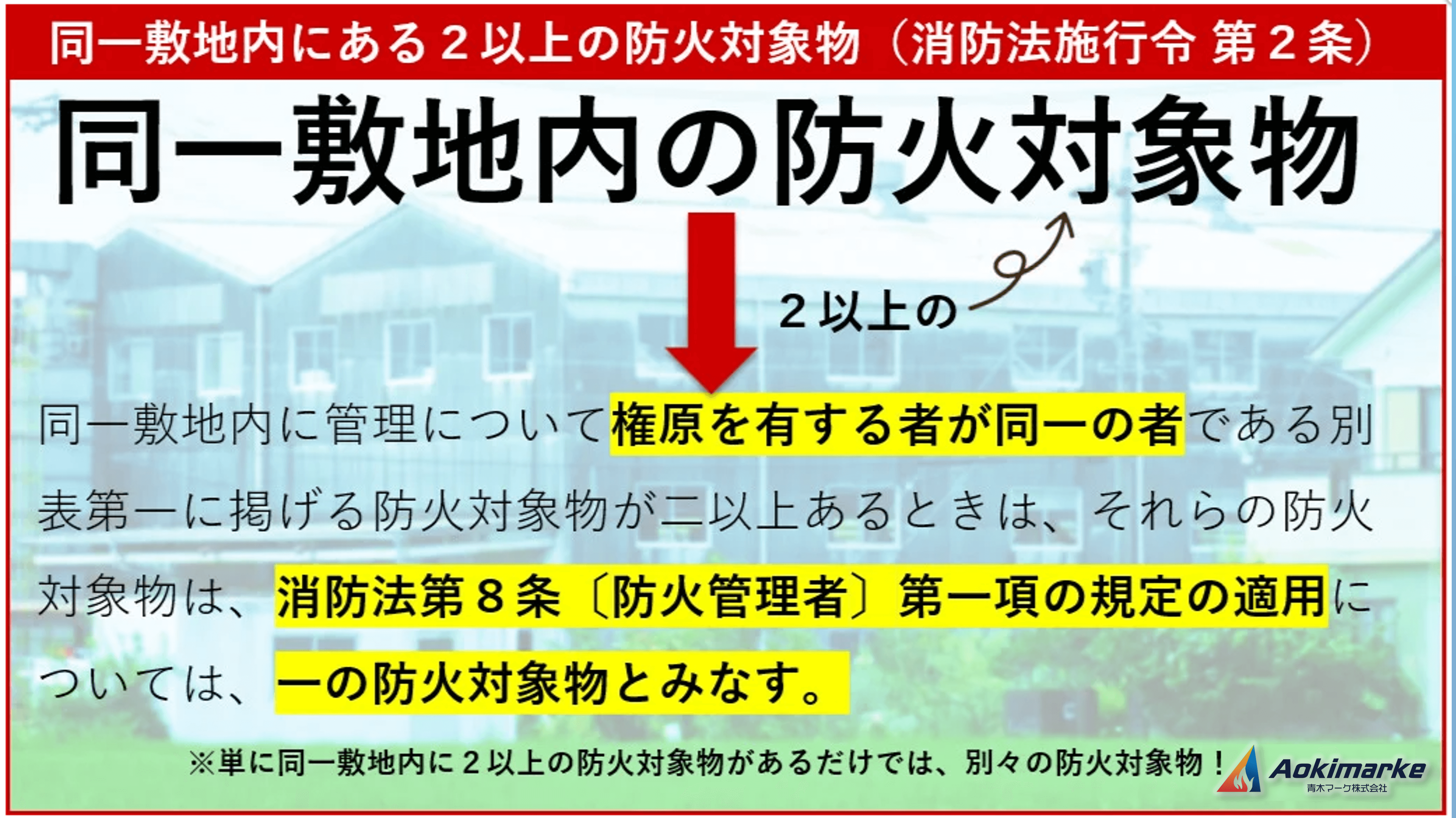

2 同一敷地内にある2以上の防火対象物は、原則として一の防火対象物とみなされる。

3 消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、百貨店・病院・旅館等不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られている。

4 戸建て一般住宅についても一定の規模を超える場合、消防用設備等の設置を義務付けられる場合がある。

消防用設備等の設置単位は原則として棟ごとであるが、同一敷地内の部分でも別の防火対象物とみなされるものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲4京都)

1 耐火建築物または準耐火建築物で、特定防火設備である防火戸および耐火構造の床または壁で区画された部分

2 開口部のない耐火構造の床または壁で区画された部分

3 耐火建築物で、防火戸および耐火構造の床または壁で区画された部分

4 開口部の無い耐火構造の床および特定防火設備である防火戸を有する壁で区画された部分

消防用設備等の設置および維持に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(甲2奈良)

1 市町村は、その地方の気候または風土の特殊性により、消防用設備等の技術上の基準に関する政令またはこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達しがたいと認めるときは、条例で当該規定と異なる規定を設けることができる。

2 政令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(16)項以外の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、消防用設備等の設置および維持の技術上の基準の適用について同一用途に供される部分を一の防火対象物とみなす。

3 防火対象物の構造の別を問わず、当該防火対象物が開口部のない耐火構造の床または壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置および維持の技術上の基準の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす。

4 政令別表第一に定める防火対象物以外の防火対象物については、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置義務はない。

消防用設備等の種類3つ

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑤:消防用設備等の種類3つ【過去問】

続きを見る

【過去問】消防用設備等の種類3つ

消防用設備等の種類について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)

1 屋内消火栓設備はスプリンクラー設備と同じく、消火設備に含まれる。

2 連結送水管は消火器と同じく、消火設備に含まれる。

3 避難橋は、すべり台や誘導灯と同じく、避難設備に含まれる。

4 漏電火災警報器は非常警報設備と同じく、警報設備に含まれる。

消防用設備等の種類について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 動力消防ポンプ設備は、スプリンクラー設備と同じく、消火設備に含まれる。

2 自動火災報知設備は、非常警報設備と同じく、警報設備に含まれる。

3 避難橋は、すべり台や誘導灯と同じく、避難設備に含まれる。

4 消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な施設に含まれる。

消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑥:消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説【過去問】

続きを見る

【過去問】消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説

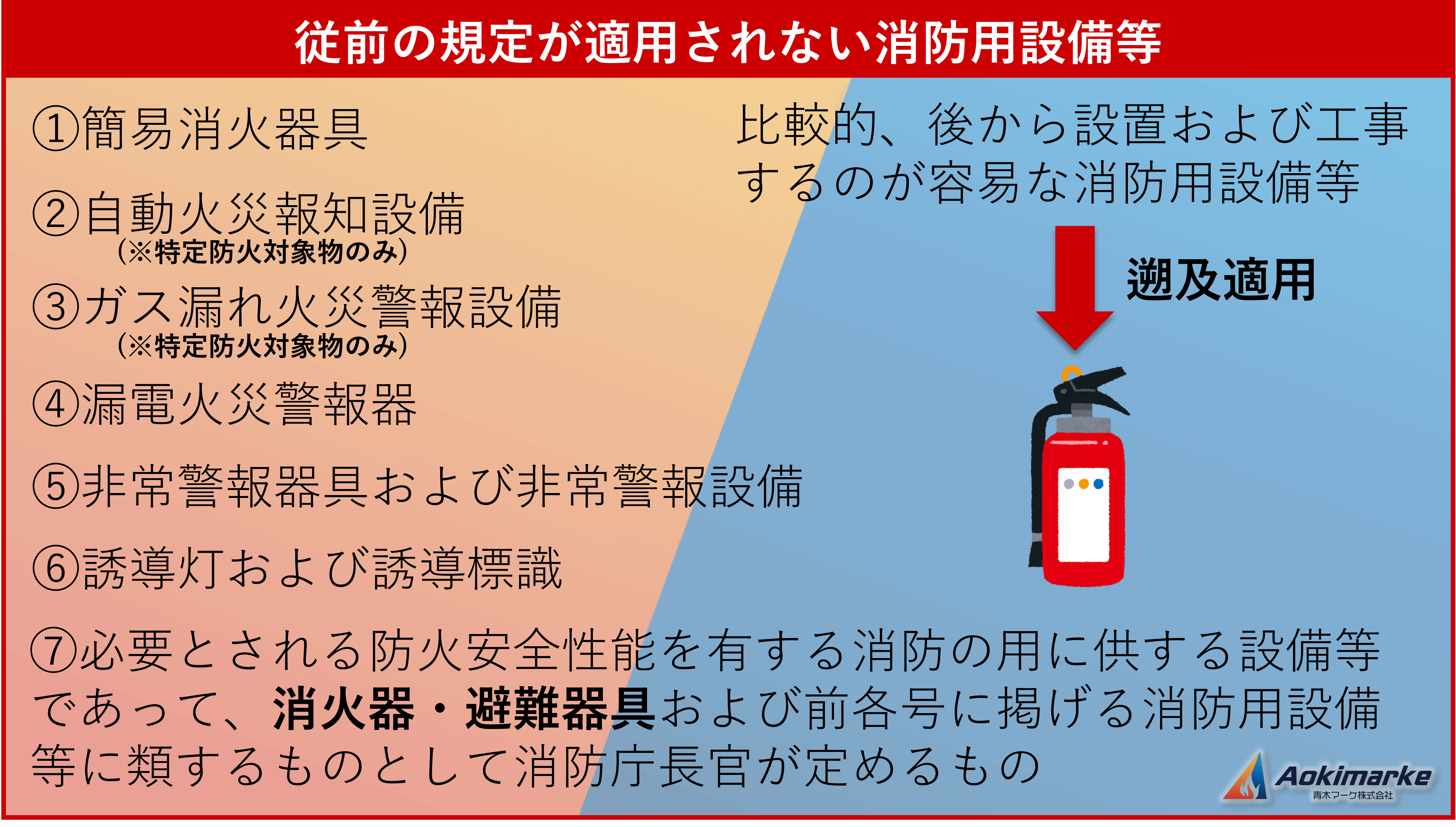

消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、すべての防火対象物に改正後の規定が適用される消防用設備等は次のうちどれか。(甲4奈良)

1 スプリンクラー設備

2 動力消防ポンプ設備

3 非常警報設備

4 排煙設備

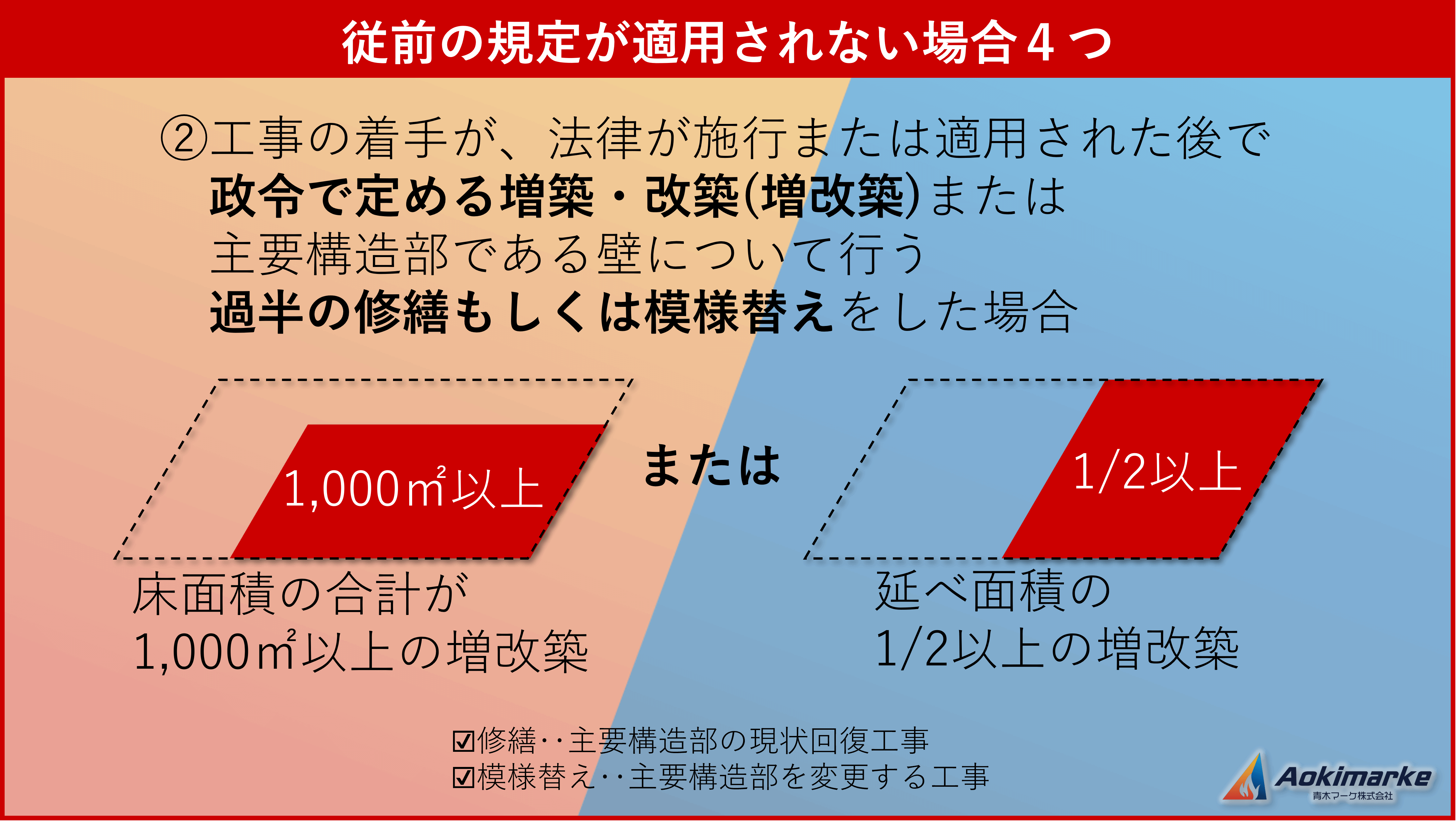

防火対象物の増築に関する次の記述において、文中の〔 〕に当てはまる数値として、消防法令上、正しいものはどれか。(乙6京都)

「設備等技術基準の施行または適用の際、現に存する特定防火対象物以外の防火対象物における消防用設備等 (消火器・避難器具その他政令で定めるものを除く。) がこれらの規定に適合せず、当該規定が適用されていないとき、当該防火対象物を増築した場合、基準時以降の増築部分の床面積の合計が、〔 〕㎡となるものは、当該消防用設備等を当該規定に適合させなけばならない。ただし、当該消防用設備等が、従前の規定に適合しており、工事の着手は基準時以降であって、増築部分の床面積の合計が、基準時における当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上とならないものである。」

1 300

2 500

3 700

4 1,000

既存の特定防火対象物以外の防火対象物を消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。)の技術上の基準が改正された後に増築した場合、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならないものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、当該消防用設備等が、従前の規定に適合しているものとする。(乙6滋賀)

1 増築部分の床面積の合計が、500㎡を超え、かつ、増築前の延べ面積の1 / 3以上である場合

2 増築部分の床面積の合計が、500㎡以上であるか、または増築前の延べ面積の1 / 3以上である場合

3 増築部分の床面積の合計が、1,000㎡を超え、かつ、増築前の延べ面積の1 / 2以上である場合

4 増築部分の床面積の合計が、1,000㎡以上であるか、または増築前の延べ面積の1 / 2以上である場合

防火対象物の用途が変更された場合の消防用設備等の技術上の基準の適用について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(甲4奈良)

1 変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

2 用途変更前に設置された消防用設備等が用途変更前の基準に違反していた場合は、用途変更後の基準に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

3 用途変更前に設置された適法な消防用設備等については、法令に定める場合を除き、変更する必要は無い。

4 用途変更後、設置義務のなくなった消防用設備等については、撤去するなど確実に機能を停止させなければならない。

現に存する特定防火対象物以外の防火対象物における消防用設備等(消火器・避難器具その他政令で定めるものを除く。)に係る設備等技術基準が改正された後に、当該防火対象物の大規模の修繕または模様替えを行った場合、当該消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならない大規模の修繕および模様替えとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、当該消防用設備等は、従前の規定に適合しているものとする。(甲5奈良)

1 主要構造部である屋根および柱について行う、それぞれ過半の修繕または模様替え

2 主要構造部である床について行う、過半の修繕または模様替え

3 主要構造部である壁について行う、過半の修繕または模様替え

4 主要構造部である天井・床および屋根について行う、それぞれ過半の修繕または模様替え

防火対象物の用途が変更された場合の消防用設備等の技術上の基準の適用について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(甲1大阪)

1 原則として、用途変更前に設置された消防用設備等はそのままにしておいてよいが、その後、一定規模以上の増改築工事を行う場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

2 用途変更前に設置された消防用設備等が基準に違反していた場合は、用途変更後の基準に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

3 変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

4 用途変更後に不要となった消防用設備等については、撤去する等確実に機能を停止させなければならない。

消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。)の技術上の基準が改正された後に防火対象物を増築または改築した場合で、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならないものとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし当該消防用設備等は、従前の規定に適合しているものとする。

- 延べ面積が1,000㎡の工場を1,500㎡に増築する。

- 延べ面積が1,500㎡の倉庫を2,000㎡に増築する。

- 延べ面積が2,500㎡の図書館のうち、700㎡を改築する。

- 延べ面積が3,000㎡の中学校のうち、800㎡を改築する。

消防用設備点検と点検結果報告の義務

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑦:消防用設備点検と点検結果報告の義務とは?【過去問】

続きを見る

【過去問】消防用設備点検と点検結果報告の義務

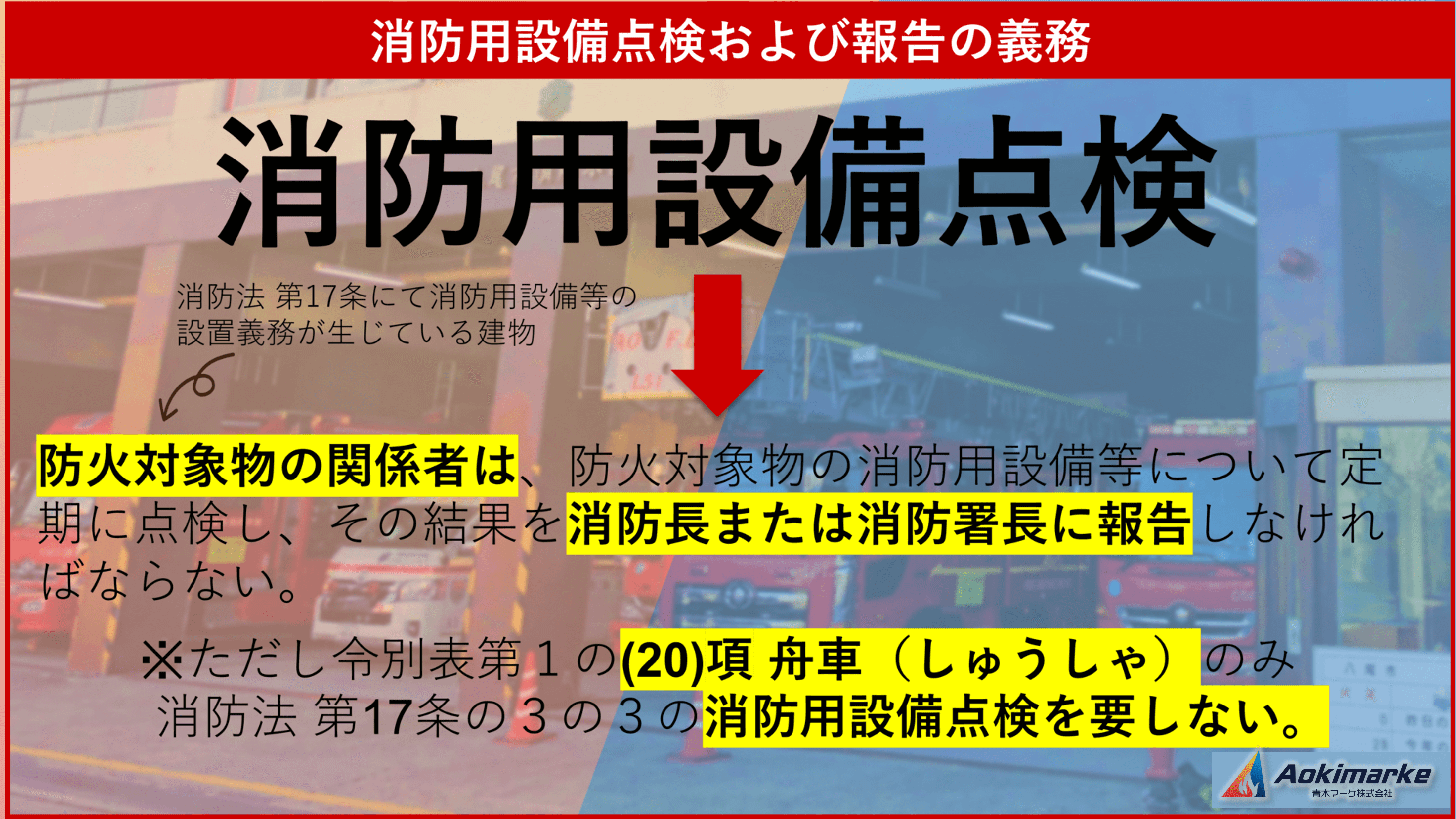

消防用設備等の点検および報告について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、総務省令で定める舟車を除く。(甲4奈良)

1 すべての防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ行うことができない。

2 消防法第17条に基づいて設置された消防用設備等については定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。

3 消防設備士または消防設備点検資格者は、点検の結果について消防長または消防署長に定期に報告しなければならない。

4 特定防火対象物の消防用設備等については、すべて定期に点検し、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

消防用設備等の点検および報告について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、総務省令で定める舟車を除く。(乙6京都)

1 消防用設備等の点検は、消防設備士免状の交付を受けていない者が行ってはならない。

2 防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置された消防用設備等のすべてを法令に定める資格を有する者に点検させ、その結果を報告しなければならない。

3 消防設備士は消防用設備等の点検を行ったとき、その結果を定期に消防長または消防署長に報告しなければならない。

4 消防法第17条に基づき設置された消防用設備等については、定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。

消防用設備等の定期の点検を消防設備士または消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物(特定一階段等防火対象物は除く。)として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、いずれの防火対象物も消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものではないとする。(甲1滋賀、乙4奈良)

1 飲食店で、延べ面積が300㎡のもの

2 診療所で、延べ面積が500㎡のもの

3 集会場で、延べ面積が1,000㎡のもの

4 映画スタジオで、延べ面積が3,000㎡のもの

消防用設備等の定期の点検を消防設備士または消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものを除く。(乙6滋賀、乙6奈良)

1 すべての防火対象物

2 すべての特定防火対象物

3 特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

4 特定防火対象物以外の防火対象物で、延べ面積が2,000㎡以上のもの

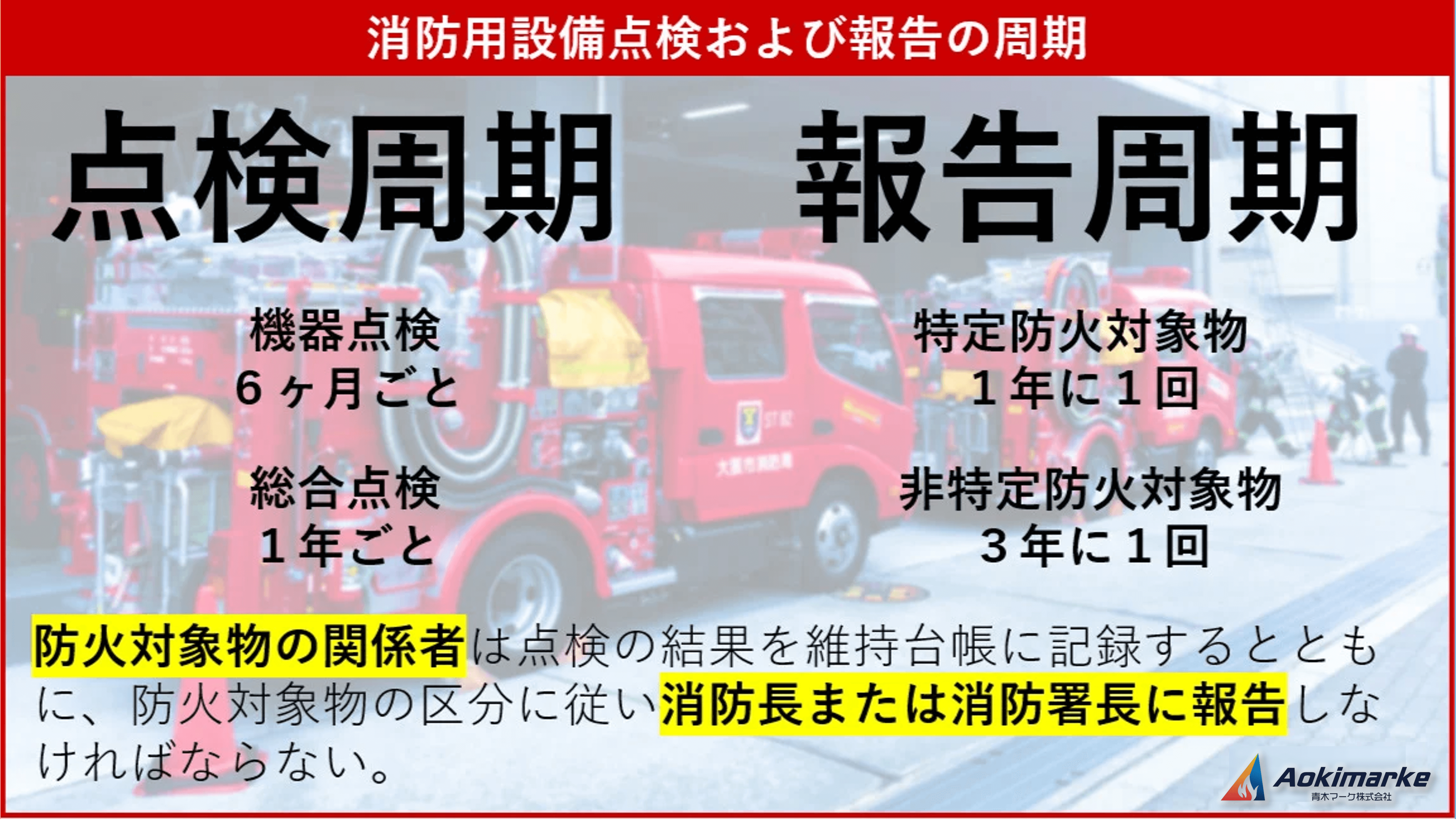

消防用設備等の点検および報告に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1大阪)

1 消防用設備等の点検結果については、消防長または消防署長から報告を求められたときに報告すればよい。

2 店舗に任意に設置された消防用設備等であっても、一定期間ごとに点検し、その結果を報告しなければならない。

3 延べ面積が1,000㎡以上の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者に行わせなければならない。

4 点検を行った消防設備士は、消防用設備等の点検結果について消防長または消防署長に報告しなければならない。

消防用設備等の点検の結果について消防法令上、消防長または消防署長への報告期間が1年に1回と定められているものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。(甲2奈良)

1 防火構造で、延べ面積が300㎡の飲食店

2 準耐火構造で、延べ面積が500㎡の寺院

3 耐火構造で、延べ面積が1,000㎡の寄宿舎

4 耐火構造で、延べ面積が1,500㎡の博物館

消防用設備等は定期的に点検し、その結果を一定期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければならないが、防火対象物の用途と報告の期間の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防長長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。

- 保育園‥‥‥3年に1回

- 幼稚園‥‥‥3年に1回

- 劇場‥‥‥6ヶ月に1回

- 物品販売店舗‥‥‥1年に1回

消防用設備等の点検の結果について、防火対象物の用途と消防長または消防署長へ報告しなければならない期間の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし規則第31条の6第4項の規定に基づく、消防庁長官が定める事由により点検等の期間を延長する措置は考慮しないものとする。

- 倉庫(政令別表第一(14)項)‥‥‥1年に1回

- マーケット(政令別表第一(4)項)‥‥‥1年に1回

- 病院(政令別表第一(6)項イ⑴)‥‥‥6ヶ月に1回

- 集会場(政令別表第一(1)項ロ)‥‥‥3年に1回

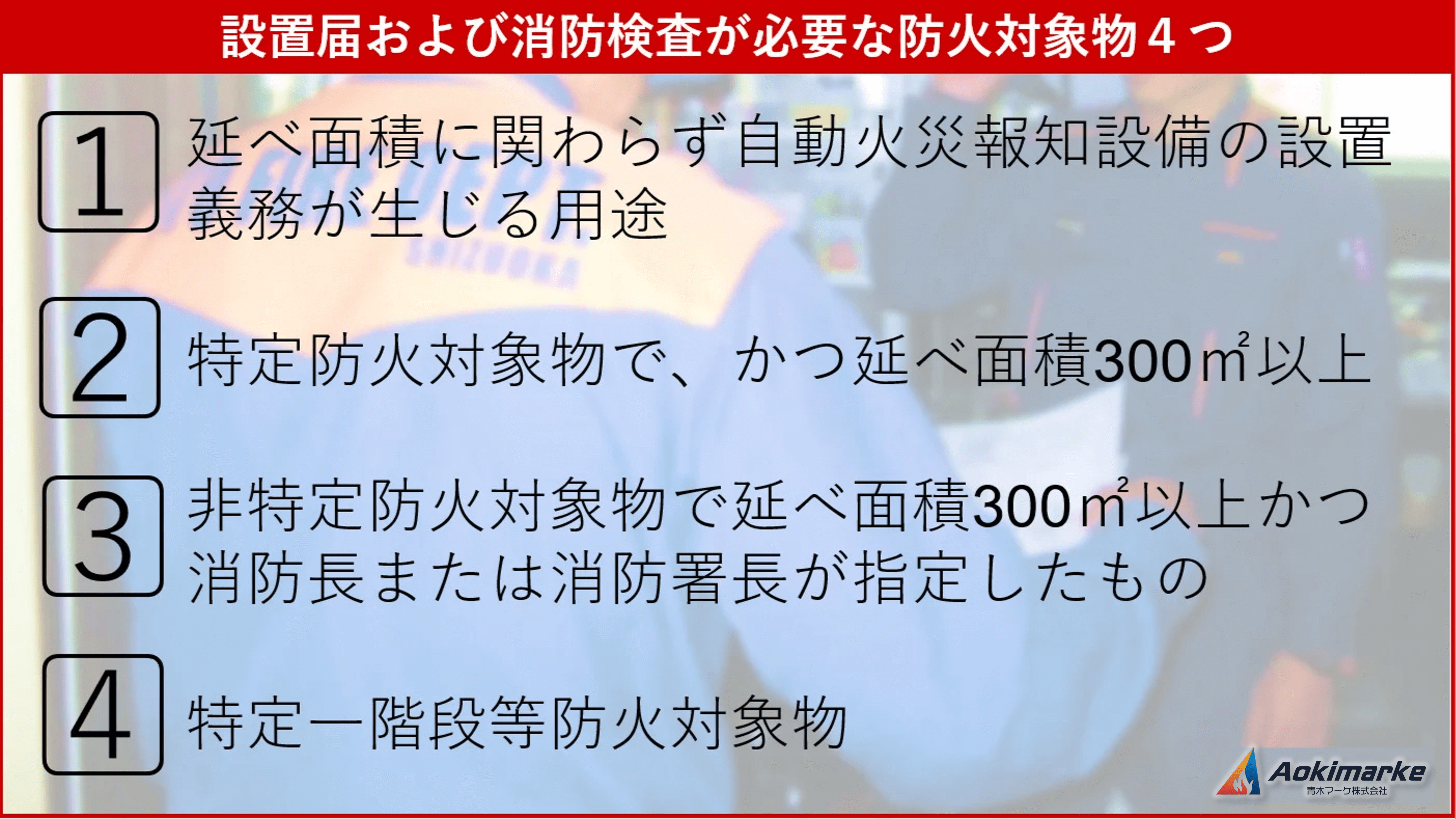

設置届の提出後に消防検査を受ける防火対象物

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑧:設置届の提出後に消防検査を受ける防火対象物【過去問】

続きを見る

【過去問】設置届の提出後に消防検査を受ける防火対象物

消防用設備等を設置したときの届出および検査について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6京都)

1 消防用設備等を設置したとき、届け出なければならないのは、その消防用設備等を設置した消防設備士である。

2 特定防火対象物に消防用設備等を設置した場合は、消防用設備等の種類にかかわらず、すべて届け出て検査を受けなければならない。

3 防火対象物の用途にかかわらず、消防法第17条に基づいて設置した消防用設備等については、すべて届け出て検査を受けなければならない。

4 工場・倉庫等の特定防火対象物でない防火対象物に設置した消防用設備等であっても、消防長または消防署長に届け出て検査を受けなければならない場合がある。

延べ面積が300㎡以上の防火対象物に消防用設備等(簡易消火用具および非常警報器具を除く。)を設備等技術基準に従って設置したときの届出および検査について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1滋賀、乙2奈良)

1 特定防火対象物に設置したときは、市町村長に届け出て検査を受けなければならない。

2 特定防火対象物に設置したときは、消防長または消防署長に届け出て検査を受けなければならない。

3 設置したときは、防火対象物の用途にかかわらず、すべて市町村長に届け出て検査を受けなければならない。

4 設置したときは、防火対象物の用途にかかわらず、すべて消防長または消防署長に届け出て検査を受けなければならない。

消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、消防長または消防署長が火災予防条例上必要があると認めて指定するものを除く。(甲4奈良)

1 延べ面積が1,000㎡の中学校

2 延べ面積が500㎡のナイトクラブ

3 延べ面積が500㎡の美術館

4 延べ面積が1,000㎡の共同住宅

消防用設備等の設置届に基づく検査について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)

1 特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上ある場合は、検査を受けなければならない。

2 特定防火対象物以外の防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもののうち、消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する場合は、検査を受けなければならない。

3 消防用設備等のうち簡易消火器具および非常警報器具は、検査の対象から除かれている。

4 検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から10日以内に消防長または消防署長に届け出なければならない。

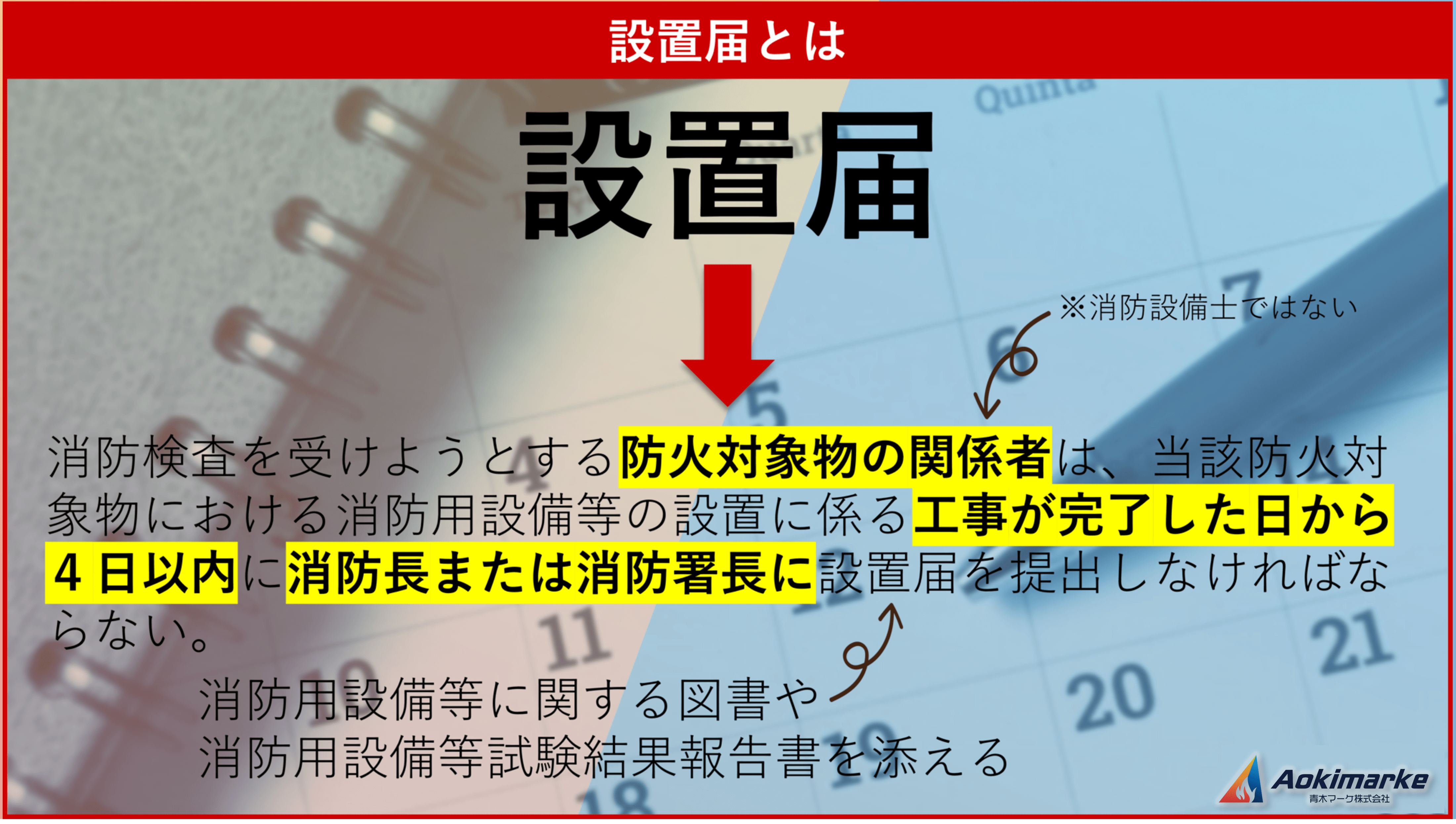

消防用設備等または特殊消防用設備等の届出に関する次の記述に置いて、文中の【 】に当てはまる語句として消防法令に定められているものの組合せは次のうちどれか。

「消防法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする【ア】は、当該防火対象物における消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を公示が完了した日から【イ】以内に消防長または消防署長に、規則で定められた書類を添えて届けなければならない。

| 【ア】 | 【イ】 | |

| 1 | 甲種消防設備士 | 4日 |

| 2 | 甲種消防設備士 | 7日 |

| 3 | 防火対象物の関係者 | 4日 |

| 4 | 防火対象物の関係者 | 7日 |

消防設備士の免状と工事または整備の独占業務

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑨:消防設備士の免状と工事または整備の独占業務【過去問】

続きを見る

【過去問】消防設備士の免状と工事または整備の独占業務

工事整備対象設備等着工届に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものの組合せはどれか。(甲1大阪)

- ア 甲種消防設備士にのみ届出の義務がある。

- イ 工事に着手しようとする日の10日前までに届け出なければならない。

- ウ 工事整備対象設備等着工届出書には、当該消防用設備等の工事の設計に関する図書の写しを添付しなければならない。

1 ア、イのみ

2 ア、ウのみ

3 イ、ウのみ

4 ア、イ、ウすべて

消防設備士が行う工事または整備について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1滋賀)

1 乙種消防設備士は、消防設備士免状に記載された種類の消防用設備等の整備を行うことができる。

2 乙種消防設備士は、消防設備士免状に記載された種類の消防用設備等の工事および整備を行うことができる。

3 甲種消防設備士は、消防設備士免状に記載された種類の消防用設備等の整備を行うことができるが、工事を行うことはできない。

4 甲種消防設備士は、消防設備士免状に記載された種類の消防用設備等の工事を行うことができるが、整備を行うことはできない。

工事整備対象設備等着工届出書による届出が必要になる消防用設備等として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲2奈良)

1 誘導灯

2 消防機関へ通報する火災報知設備

3 非常警報設備

4 漏電火災警報器

工事整備対象設備着工届について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6奈良)

1 甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長または消防署長に必要な事項について届けなければならない。

2 防火対象物の関係者は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長または消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

3 甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手したときは、遅滞なく消防長または消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

4 防火対象物の関係者は、消防用設備等の工事に着手したときは、遅滞なく消防長または消防署長に必要な事項について届け出なければならない。

消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(甲4奈良)

1 泡消火設備の配管の接続工事

2 自動火災報知設備の感知器の設置工事

3 消火器の消火薬剤の詰め替え

4 屋内消火栓設備のネジ類等部品の交換

消防用設備等の着工届に関する記述について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲4奈良)

1 防火対象物の関係者が、工事に着手しようとする日の10日前までに市町村長に届け出る。

2 甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長または消防署長に届け出る。

3 甲種消防設備士が、工事に着手した日から7日以内に市町村長に届け出る。

4 防火対象物の関係者が、工事に着手した日から7日以内に消防長または消防署長に届け出る。

消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

- 屋内消火栓設備、不活性ガス消火設備、動力消防ポンプ設備

- 泡消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備

- 自動火災報知設備、漏電火災警報設備、放送設備

- 消火器、すべり台、緩降機

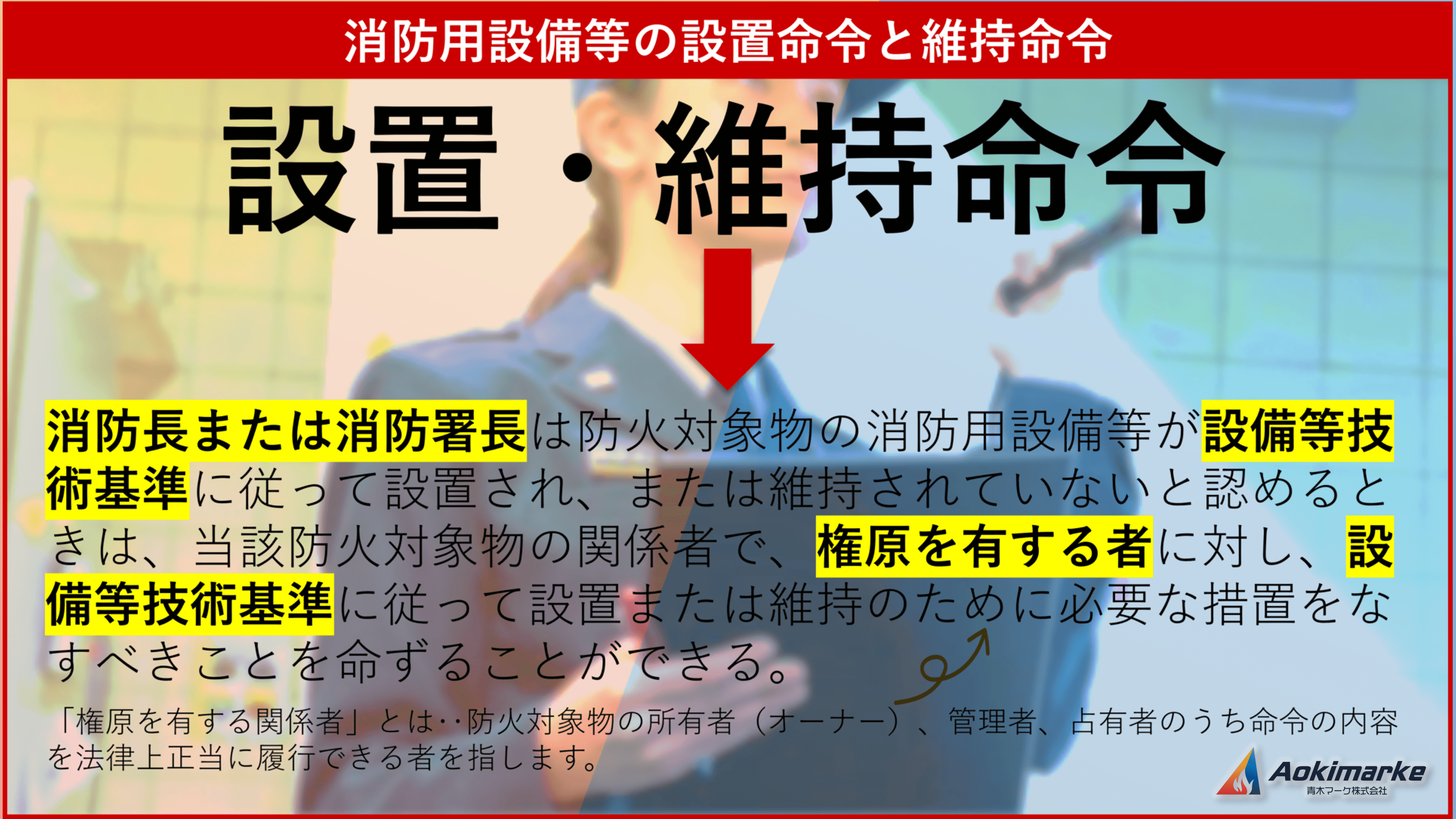

消防用設備等の設置・維持命令

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑩:消防用設備等の設置・維持命令【過去問】

続きを見る

【過去問】消防用設備等の設置・維持命令

消防用設備等の設置または維持に関する命令が発せられる事由として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 消防用設備等が技術上の基準に従って新設された場合、基準通り維持するように発せられる。

2 消防用設備等の機能保持を徹底するため定期にすべての防火対象物の関係者に対して発せられる。

3 消防用設備等が技術上の基準に従って設置工事が行われたが、検査を受けずに使用状態になっている場合発せられる。

4 消防用設備等のすべてについて、法令に定める資格者に点検させず、またはその結果を報告しなかった場合発せられる。

消防用設備等の設置または維持に関する命令について、次の文中の[ ]に当てはまる語句の組合せとして消防法令上、正しいものはどれか。(乙6奈良)

「[ ア ]は、防火対象物における消防用設備等が[ イ ]に従って設置され、または維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で[ ウ ]に対し、[ イ ]に従ってこれを設置すべきこと、またはその維持のため、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

| [ア] | [イ] | [ウ] | |

| 1 | 消防長または消防署長 | 設備等技術基準 | 権原を有する者 |

| 2 | 都道府県知事 | 設備等設置維持計画 | 防火管理者 |

| 3 | 消防長または消防署長 | 設備等設置維持計画 | 権原を有する者 |

| 4 | 都道府県知事 | 設備等技術基準 | 防火管理者 |

消防用設備等の設置および維持に関する命令についての記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙3奈良)

1 命令は任意に設置した消防用設備等までは及ばない。

2 消防用設備等の設置義務がある防火対象物に消防用設備等の一部が設置されていない場合であっても命令の対象となる。

3 命令を発することができる者は、消防長または消防署長である。

4 命令の相手方は、防火対象物の関係者であれば当該消防用設備について権原を有しなくてもよい。

消防用設備等の設置および維持に関する説明として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

- 消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、百貨店・病院・旅館等の特定防火対象物に限られる

- 住宅の用のみに供する一戸建ての住宅については、一定の規模を超える場合、消防用設備等の設置が義務付けられる場合がある。

- 消防用設備等を、政令で定める技術上の基準に従って設置し、および維持することが義務付けられているのは、防火対象物の所有者ではなく防火管理者である。

- 消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設をいう。

消防法第17条第2項の「付加条例」について

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑪:消防法第17条第2項の「付加条例」について【過去問】

続きを見る

【過去問】消防法第17条第2項の「付加条例」について

消防用設備等の技術上の基準に関しては、その地方の気候または風土の特殊性により、政令またはこれに基づく命令の規定によっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、当該政令またはこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができるとされている。この場合に設けることができる規定として、消防法令上正しいものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 消防庁長官が定める基準

2 市町村条例

3 都道府県知事が定める基準

4 市町村規則

消防法第17条 第2項に規定されている付加条例について、最も適切なものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を強化することができる。

2 市町村の付加条例によって消防用設備等の設置および維持に関する技術上の基準について政令で定める基準を緩和することができる。

3 市町村の付加条例によって消防法施行令別表第一の防火対象物以外の防火対象物に対して消防用設備等の設置を義務付けることができる。

4 市町村の付加条例にとって、政令で定める消防用設備等の一部を設置しなくてもよいという特例基準を設けることができる。

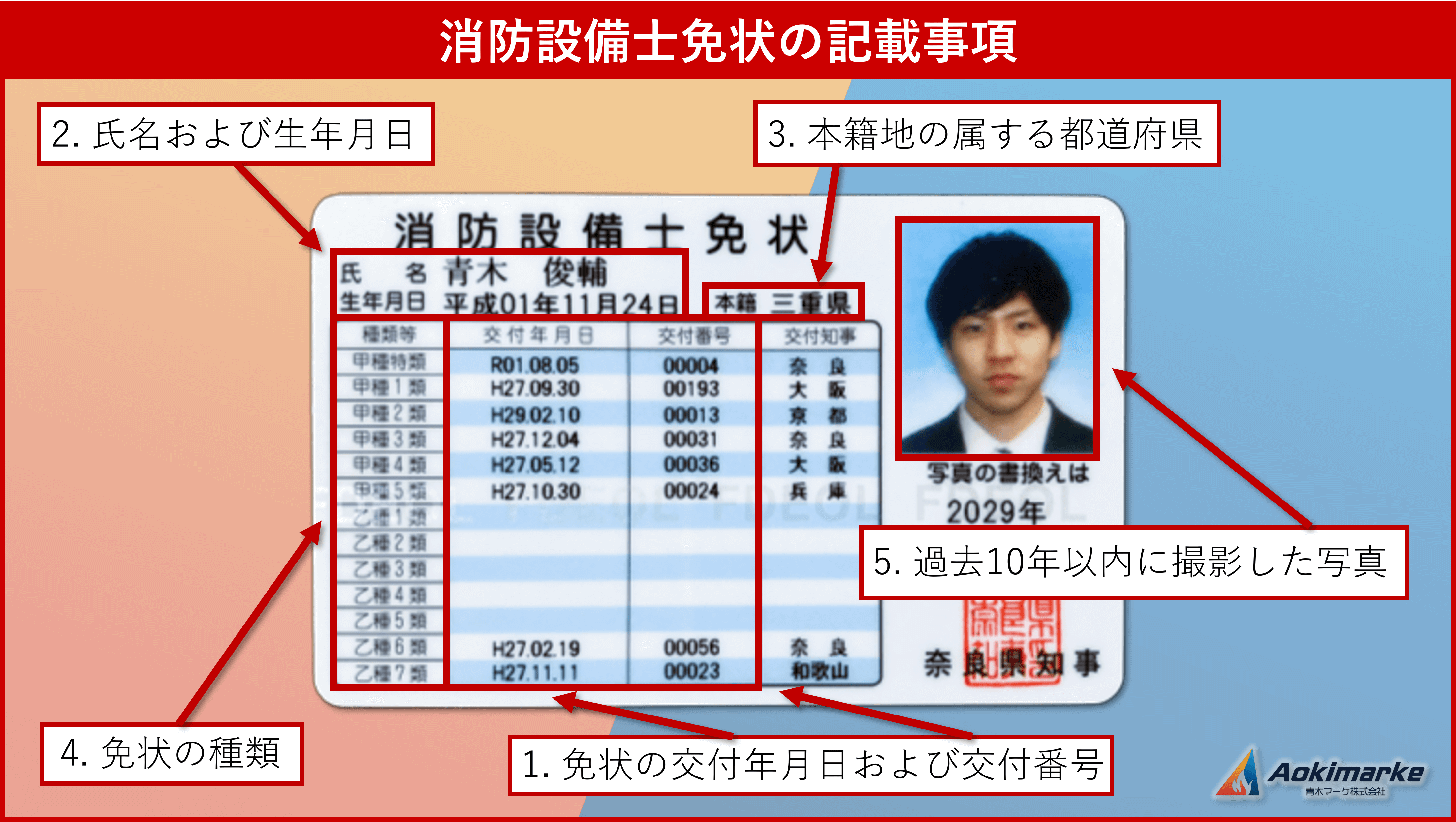

消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑫:消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?【過去問】

続きを見る

【過去問】消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?

消防設備士免状の記載事項について、消防法令に定められていないものは次のうちどれか。

1 免状の交付年月日および交付番号

2 氏名および生年月日

3 現住所

4 過去10年以内に撮影した写真

消防設備士免状に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものはどれか。(甲1大阪)

1 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。

2 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者は、新たに消防設備士試験に合格しても免状を交付されないことがある。

3 消防設備士免状を亡失した日から10日以内に免状の再交付を申請しなければ、当該免状は自動的に失効する。

4 消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、免状を交付した都道府県知事に限って免状の書換えを申請することができる。

消防設備士免状に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものはどれか。(乙6奈良)

1 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書き換えを申請しなければならない。

2 消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、当該免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書き換えを申請しなければならない。

3 消防設備士免状を亡失した者は、亡失した日から10日以内に免状の再交付の申請をしなければならない。

4 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から3年を経過しない者については、新たに消防設備士試験に合格しても免状が交付されない場合がある。

消防設備士免状に関する記述において、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6滋賀)

1 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。

2 消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

3 消防設備士免状の記載事項に変更を生じたときは、免状の交付をした都道府県知事以外には書換えを申請することはできない。

4 都道府県知事の消防設備士免状の返納命令に違反した者は、罰金または拘留に処せられることがある。

消防設備士免状の書き換えについて、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙4奈良、乙6京都)

1 免状に貼ってある写真が撮影した日から10年を超えた場合は、居住地または勤務地を管轄する消防長または消防署長に書換えの申請をしなければならない。

2 居住地に変更が生じた場合は、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない

3 氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。

4 本籍地の属する都道府県に変更が生じた場合は、新たな本籍地を管轄する消防長または消防署長に書換えの申請をしなければならない。

消防設備士免状に関する申請とその申請先の組合せとして、消防法令上、誤っているものが次のうちどれか。(甲2奈良、乙6京都)

| 申請 | 申請先 | |

| 1 | 書換え | 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 |

| 2 | 再交付 | 免状を交付した都道府県知事 |

| 3 | 書換え | 免状を交付した都道府県知事 |

| 4 | 再交付 | 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 |

消防設備士免状を亡失した場合の再交付申請先として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙1大阪)

1 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事

2 居住地または勤務地を管轄する消防長または消防署長

3 当該免状の交付または書換えをした都道府県知事

4 当該免状の交付または書換えをした消防長または消防署長

消防設備士免状に関する記述について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6奈良)

1 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。

2 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。

3 消防設備士免状を亡失したものは、亡失した日から10日以内に免状の再交付を申請しなければ、自動的にその免状は失効する。

4 消防設備士免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、これを6か月以内に勤務地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

次の文中の( )に当てはまる数値および語句の組合せとして、消防法令上に定められているものは次のうちどれか。

「消防設備士免状を亡失し、その再交付を受けたものは亡失した免状を発見した場合には、これを(ア)日以内に免状の再交付をした(イ)に提出しなければならない。」

1 (ア)10 (イ)都道府県知事

2 (ア)10 (イ)消防長または消防署長

3 (ア)14 (イ)都道府県知事

4 (ア)14 (イ)消防長または消防署長

消防設備士免状について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

- 消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときは、免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。

- 消防設備士免状を亡失したときは、亡失に気付いた日から10日以内に免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請しなければならない。

- 消防設備士免状を汚損または破損した者は、免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。

- 消防設備士免状の返納命令に違反した者は、罰金または拘留に処せられることがある。

次の文中の【 】に当てはまる数値および語句の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

「消防設備士免状を亡失して、その再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合には、これを【ア】日以内に【イ】に提出しなければならない。」

| 【ア】 | 【イ】 | |

| 1 | 10 | 免状の再交付をした都道府県知事 |

| 2 | 10 | 免状の交付をした都道府県知事 |

| 3 | 7 | 免状の再交付をした都道府県知事 |

| 4 | 7 | 免状の交付をした都道府県知事 |

消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑬:消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)【過去問】

続きを見る

【過去問】消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)

消防設備士の義務について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6京都)

1 消防用設備等が設置など技術基準に違反して設置または維持されている場合、消防設備士は消防長または消防署長に届け出なければならない。

2 消防設備士は、その業務に従事する場合、消防設備士免状を携帯していなければならない。

3 消防設備士は、業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。

4 消防設備士は、都道府県知事 (総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。) が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならない。

都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の受講時期について、消防法令に定められているものは次のうちどれか。(甲1滋賀、甲2奈良、乙2奈良)

1 免状の交付を受けた日から3年以内ごと

2 免状の交付を受けた日から5年以内ごと

3 免状の交付を受けた日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日から5年以内ごと

4 免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごと

工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の実施者として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1大阪、甲4奈良)

1 都道府県知事

2 総務大臣

3 消防長または消防署長

4 消防庁長官

都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)

1 消防設備士免状の交付を受けた日から5年以内ごとに受講しなければならない。

2 工事整備対象設備等の工事または整備に従事していない消防設備士も受講しなければならない。

3 消防設備士の種類および区分に応じて行われる。

4 定められた期間内に受講しなければ、消防設備士免状の返納を命ぜられることがある。

消防設備士が消防法令上の規定に違反しているとき、当該防火対象物の免状の返納を命ずることができる者として、正しいものは次のうちどれか。

- 消防設備士の免状を交付した都道府県知事

- 消防設備士が違反した場所を管轄する都道府県知事

- 消防設備士の居住地または勤務地を管轄する都道府県知事

- 消防設備士の本拠地の属する都道府県知事

統括防火管理者とは?選任要件について解説!

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑭:統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】

続きを見る

【過去問】統括防火管理者とは?選任要件について解説!

次のアからエまでの防火対象物のうち、防火管理者を定めなければならないものとして消防法令上、正しいものの組合せはどれか。(甲1大阪)

- ア 老人短期入所施設で、収容人員が10人のもの

- イ 飲食店で、収容人員が20人のもの

- ウ 物品販売店舗で、収容人員が30人のもの

- エ 事務所で、収容人員が40人のもの

1 ア、イ

2 ウ、エ

3 ア、ウ

4 イ、エ

防火対象物の防火管理者に選任された者が行わなければならない業務として、消防法令に定められていないものは次のうちどれか。(乙1大阪)

1 消防計画の作成

2 火気の使用または取扱いに関する監督

3 収容人員の管理

4 防火管理者の解任の届出

防火管理に関する次の記述において、文中の[ ]に当てはまる語句の組合せとして消防法令上、正しいものはどれか。

「[ ア ]は、消防の用に供する設備、消防用水もしくは消火活動上必要な施設の[ イ ]および整備または火気の使用もしくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」(甲1滋賀)

1 [ア]防火管理者、[イ]工事

2 [ア]管理について権原を有する者、[イ]工事

3 [ア]管理について権原を有する者、[イ]点検

4 [ア]防火管理者、[イ]点検

防火対象物点検資格者に関する次の記述のうち、文中の【 】に当てはまる語句として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

「消防設備士が防火対象物点検資格者となるための条件の一つとして、消防用設備等の工事・整備または点検について【 】以上の実務経験が必要である。」(乙6奈良)

1 1年

2 2年

3 3年

4 4年

新築工事中の防火対象物において、防火管理者を選任しなければならないものは次のうちどれか。ただし建築物は、すべて外壁および床または屋根を有する部分であって電気工事等の工事中のものとし、収容人員は50人以上とする。

- 地階ではなく階数が5で、延べ面積が30,000㎡の建築物

- 地階を除く階数が11で、延べ面積が3,000㎡の建築物

- 地階の階数が4で、延べ面積が3,000㎡の建築物

- 地階の床面積の合計が5,000㎡の建築物

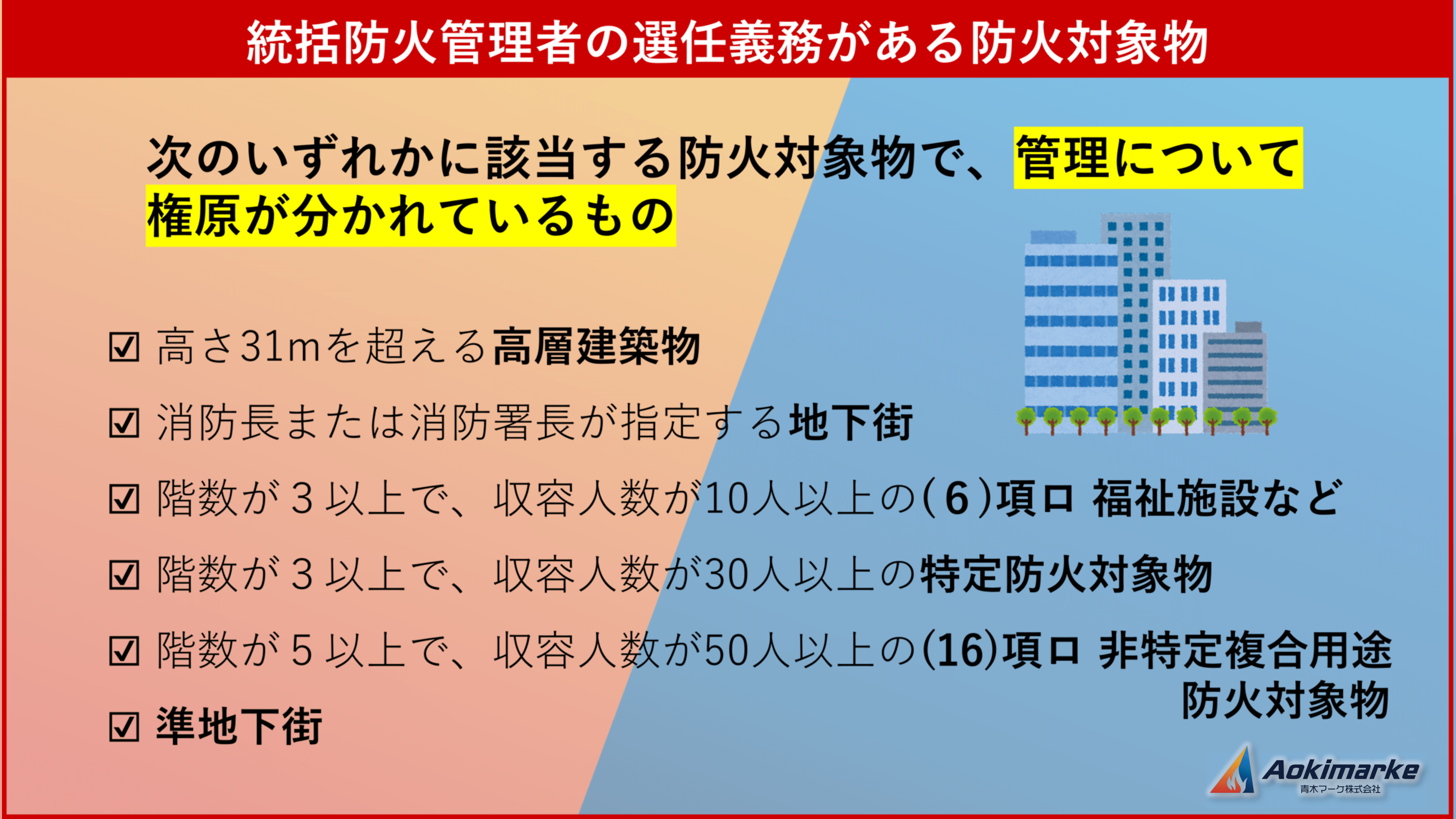

管理について権原が分かれている次の防火対象物のうち、統括防火管理者を定めなければならないものとして消防法令上、誤っているものはどれか。ただし防火対象物は高層建築物(高さ31mを超える建築物)ではないものとする。(甲4奈良)

- 地階を除く階数が3の特別養護老人ホームで、収容人員が60人のもの

- 地階を除く階数が5の事務所で、収容人員が80人のもの

- 2階をカラオケボックスとして使用する地階を除く階数が3の複合用途防火対象物で、収容人員が50人のもの

- 地階を除く階数が5の病院で、収容人員が70人のもの

検定対象機械器具等の型式承認と型式適合検定

こちらもCHECK

-

-

法令共通⑮:検定対象機械器具等の型式承認と型式適合検定【過去問】

続きを見る

【過去問】検定対象機械器具等の型式承認と型式適合検定

消防の用に供する機械器具等の検定について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲2奈良)

1 型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。

2 検定対象機械器具等は、型式承認を受けたものである旨の表示が付されているものであれば、販売の目的で陳列することができる。

3 型式適合検定とは、型式承認を受けていない検定対象機械器具等の形状等が型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。

4 検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具または設備は、型式承認を受けたものである旨の表示が付されているものであれば、その設置・変更または修理の請負に係る工事に使用することができる。

消防の用に供する機械器具等の検定に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものの組合せはどれか。(乙4奈良)

- ア 検定対象機械器具等が型式承認を受けたものであり、かつ型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ販売の目的で陳列してはならない。

- イ 検定対象機械器具等は型式承認を受けたものであり、かつ型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ販売してはならない。

- ウ 検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具または設備は型式承認を受けたものであり、かつ型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、その設置の請負に係る工事に使用してはならない。

1 ア、イのみ

2 ア、ウのみ

3 イ、ウのみ

4 ア、イ、ウすべて

検定対象機械器具等の型式承認に関する次の記述において、文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして消防法令上、正しいものはどれか。

「型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る【ア】が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の【イ】に適合している旨の承認をいう。」

| 【ア】 | 【イ】 | |

| 1 | 形状等 | 性能 |

| 2 | 形状等 | 規格 |

| 3 | 要件等 | 性能 |

| 4 | 要件等 | 規格 |

消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。

ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。