おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

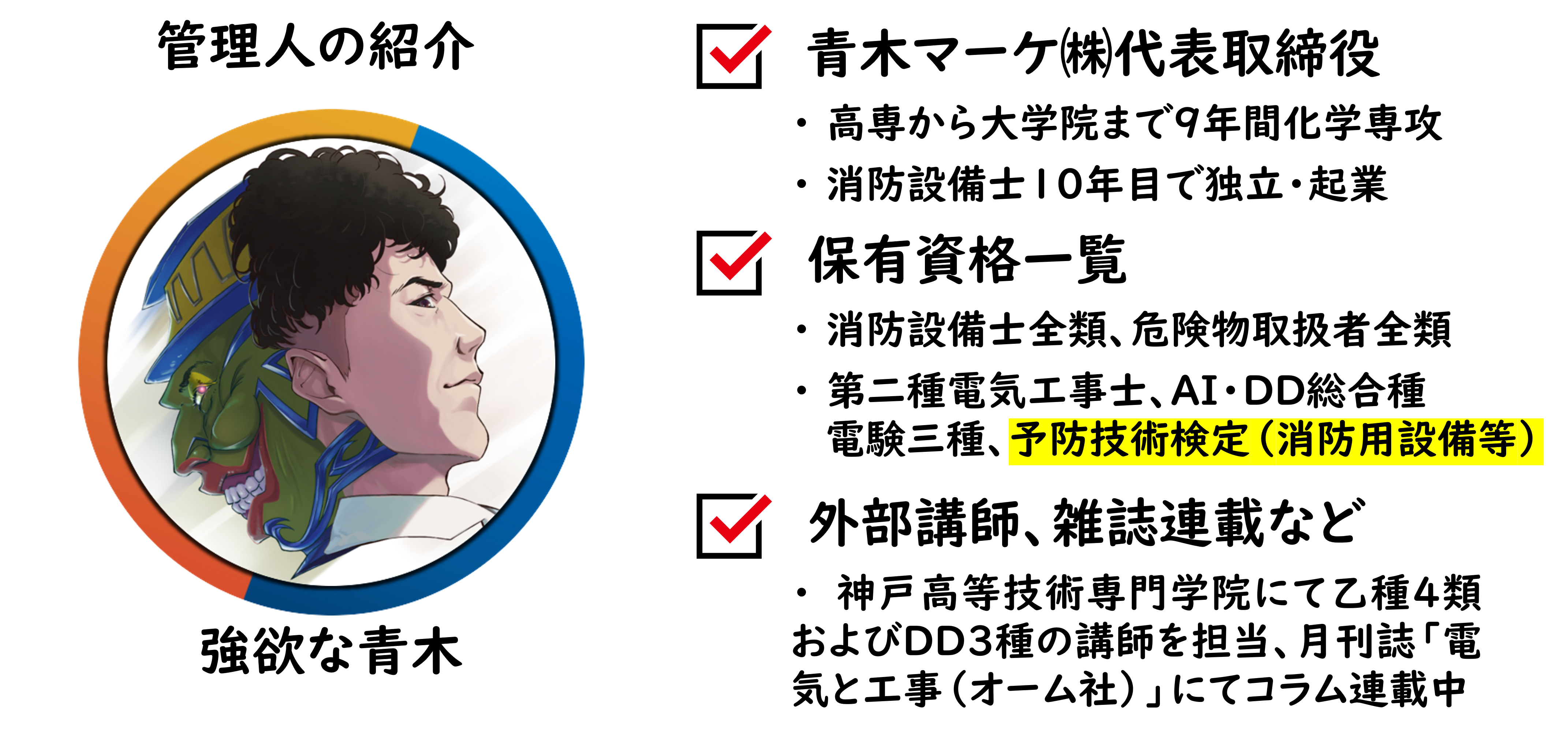

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

共通科目の出題範囲

ここでは「共通科目①:燃焼および消火の理論に関する基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、このブログには載っていない最新の過去問情報ご参照ください。

共通科目①:燃焼および消火の理論に関する基礎知識

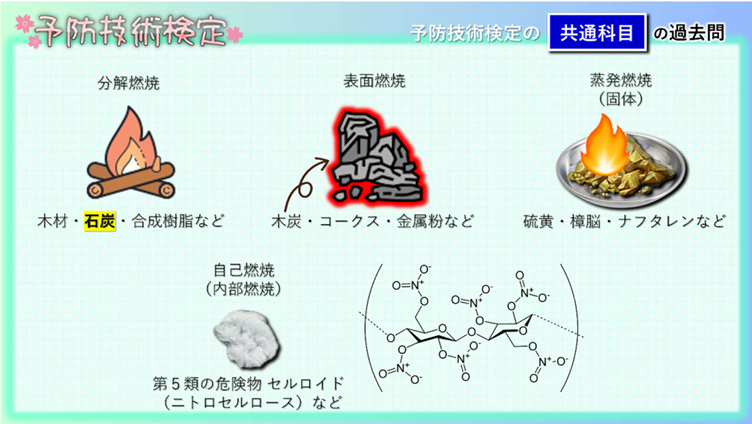

◎ 固体の燃焼4つ

固体の燃焼には4種類あります。

固体の燃焼4種類

- 表面燃焼

- 分解燃焼

- 自己燃焼(内部燃焼)

- (固体の)蒸発燃焼

どんな燃焼か、また燃焼する固体の代表例を記していきます。(※要暗記)

⑴:表面燃焼

表面燃焼とは、可燃性固体がその表面で熱分解もおこさず、また蒸発もしないで高温を保ちながら酸素と反応する燃焼のことです。

表面燃焼をする固体は以下の通りです。

- 木炭

- コークス

⑵:分解燃焼

分解燃焼とは、可燃物が加熱されて分解し、その際に発生する可燃性ガスが燃焼することです。

分解燃焼をする固体は以下の通りです。

- 木材

- 石炭

- プラスチック

分解燃焼の仕組み

分解燃焼の仕組みは以下の通りです。

step

1木を燃やすと熱分解が起こる

step

2木の成分であるセルロースやリグニンが分解されてメタンや一酸化炭素などのガスが発生する

step

3これらのガスが燃焼して炎となる

---

⑶:自己燃焼(内部燃焼)

自己燃焼とは、可燃性固体が内部に保有している酸素による燃焼です。自己燃焼(内部燃焼)する物質は、加熱や衝撃・摩擦などによって爆発的に燃焼する性質を有します。

自己燃焼(内部燃焼)燃焼をする固体は以下の通りです。

- セルロイド

第5類の危険物(自己反応性物質)には固体と液体がありますが、ここでは固体の燃焼についてのみ触れています。

⑷:(固体の)蒸発燃焼

固体の蒸発燃焼は、熱分解をおこすことがなくそのまま蒸発(昇華)してその蒸気が燃焼します。蒸発燃焼する固体は非常に少ないです。

固体の蒸発燃焼をする固体は以下の通りです。

- 硫黄

- ナフタリン

- 赤りん

固体の蒸発燃焼の機構は、液体の蒸発燃焼(アルコール、ガソリン等)の場合と同様です。

【過去問】共通科目①:燃焼および消火の理論に関する基礎知識

固体の燃焼について、燃焼の仕方の名称とその例である固体の組合せとして、最も妥当でないものは次のうちどれか。

| 燃焼の仕方 | (例) | |

| 1 | 液面から蒸発した可燃性蒸気が空気と混合し、何らかの火源により燃焼する。 | アルコール |

| 2 | 表面で熱分解を起こさず、また蒸発もしないで高温を保ちながら酸素と反応して燃焼する。 | 木炭 |

| 3 | 可燃物が加熱されて分解し、その際発生する可燃性ガスが燃焼する。 | 木材 |

| 4 | 固体を熱した場合、熱分解を起こすことがなく、そのまま蒸発して、その蒸気が燃焼する。 | 石炭 |

固体の燃焼について、燃焼の仕方の名称とその例である固体の組合せとして、最も妥当でないものは次のうちどれか。

| 燃焼の仕方 | (例) | |

| 1 | 表面燃焼 | 木炭 |

| 2 | 分解燃焼 | コークス |

| 3 | 蒸発燃焼 | 硫黄 |

| 4 | 分解燃焼 | プラスチック |

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

それでは続いて ❝共通科目②:消防関係法令および建築基準法令に関する基礎知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)