おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

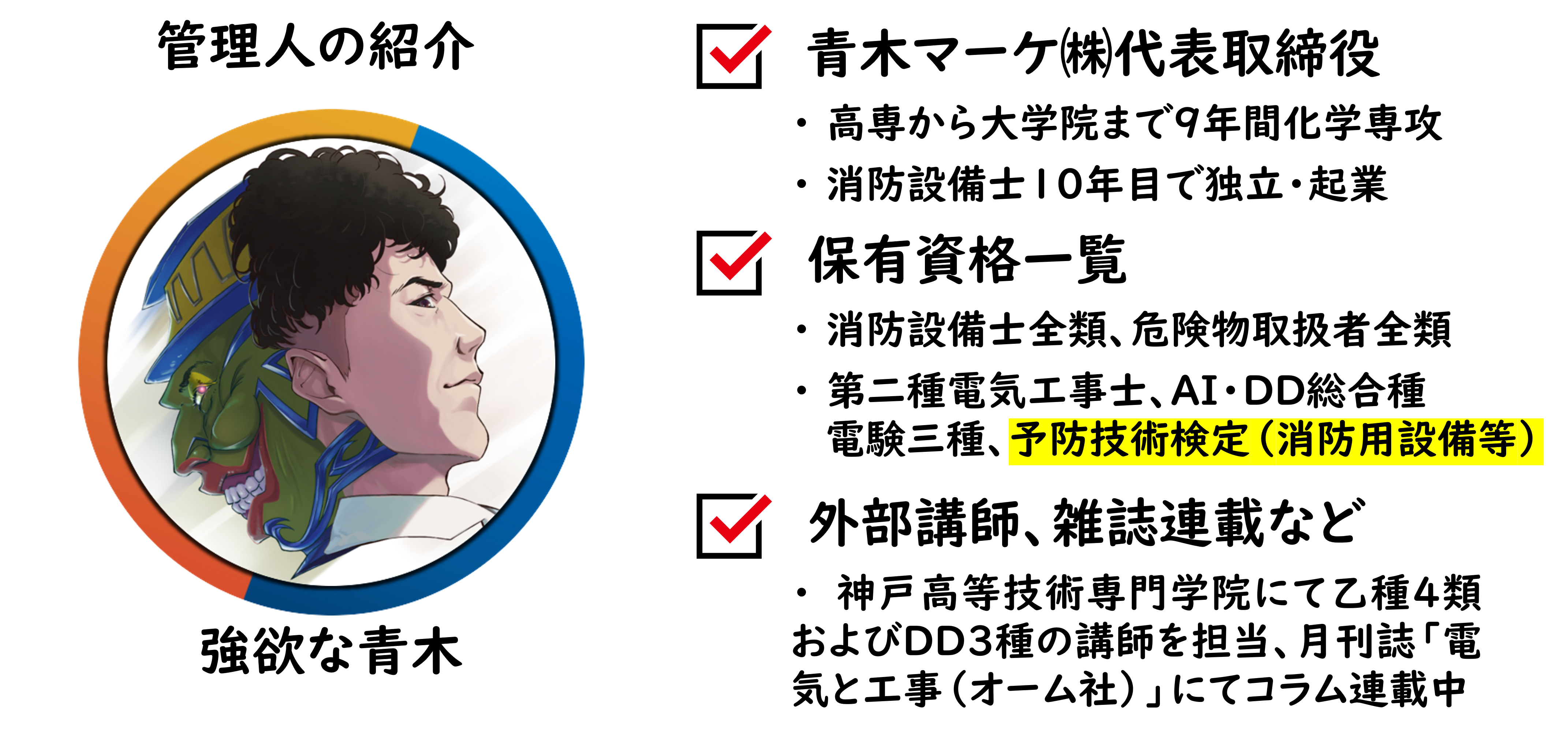

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

共通科目の出題範囲

ここでは「共通科目②:消防関係法令および建築基準法令に関する基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、このブログには載っていない最新の過去問情報ご参照ください。

共通科目②:消防関係法令および建築基準法令に関する基礎知識

◎ 建築基準法 第2条(用語の定義)

建築基準法 第2条(用語の定義)には計38個の用語の定義があるので、ここでは予防技術検定の試験に頻出である以下の4つを抜粋して記していきます。

耐火構造

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

準耐火構造

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

防火構造

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

不燃材料

建築材料のうち、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

◎ 建築基準法施行令 第1条(用語の定義)

❝用語の定義❞ は、建築基準法 第2条だけでなく、建築基準法施行令 第1条でも以下の用語が定義されています。

敷地

一の建築物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

地階

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

構造耐力上主要な部分

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

準不燃材料

建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

難燃材料

建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

◎ 建築基準法施行令 第2条(面積・高さ等の算定方法)

面積・高さ等の算定方法について、建築基準法施行令 第2条にて以下の通り規定されています。

敷地面積

敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法第42条第2項、第3項または第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

床面積

建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

階数

昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分または地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

建築物の高さ

地盤面からの高さによる。ただし、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

※ 建築面積(建築基準法施行令 第2条)

建築面積に関する元の条文は、以下の通りです。

読む気ぃ失せるわ……。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】共通科目②:消防関係法令および建築基準法令に関する基礎知識

建築基準法における用語の定義に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 敷地とは、管理について権原を有する者が同一のものである2以上の建築物のある一団の土地をいう。

2 床面積とは、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものとする。

3 耐火構造とは、壁・柱・床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもののみをいう。

4 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために建築物の壁・柱・床に必要とされる性能をいう。

面積・高さ等の算定方法に関する記述として、建築法令上正しいものは次のうちどれか。

1 床面積は、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定する。

2 階数の算定について、建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最小なものによる。

3 地階の機械室の部分で、水平投影面積の合計が建築面積の6分の1以下の場合は、階数に算入しない。

4 建築物の高さは、原則として地盤面からの高さにより算定するが、棟飾・防火壁の屋上突出部も、高さに算入される。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

それでは続いて ❝共通科目③:消防同意・消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基礎知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)

.png)

.png)

建築面積その1.png)

建築面積その2.png)

建築面積その3.png)