おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(防火査察)の出題範囲

ここでは「防火査察③:防火管理および防火対象物の点検報告制度関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

防火査察③:防火管理および防火対象物の点検報告制度関係

◎ 防火管理者の選任基準

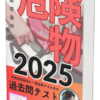

同一敷地内に2以上の防火対象物がある場合の防火管理者

消防法施行令 第2条にて「同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は、消防法 第8条〔防火管理者〕第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。」ことができると規定されています。

ただし、単に同一敷地内に2以上の防火対象物があるだけでは、別々の防火対象物なので注意。(※ 管理権原が同一の者のみ)

乙種防火対象物

消防法施行令 第3条〔防火管理者の資格〕にて乙種防火対象物について以下の通り規定されています。

延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(特定防火対象物)にあっては300㎡未満、その他の防火対象物(非特定防火対象物)にあっては500㎡未満のもの

文字だと分かりにくいので下表をご参照ください。

| 防火対象物の区分 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | |||

| 用途 | (6)項ロ 要介護福祉施設 ※ |

特定防火対象物 (※を除く) |

非特定防火対象物 | 特定防火対象物 (※を除く) |

非特定防火対象物 |

| 延べ面積 | すべて | 300 ㎡以上 | 500 ㎡以上 | 300 ㎡未満 | 500 ㎡以上 |

| 収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 |

| 防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種または乙種防火管理者 | |||

(6)項ロについては、面積に関係なく甲種防火対象物であることに注意が必要です。

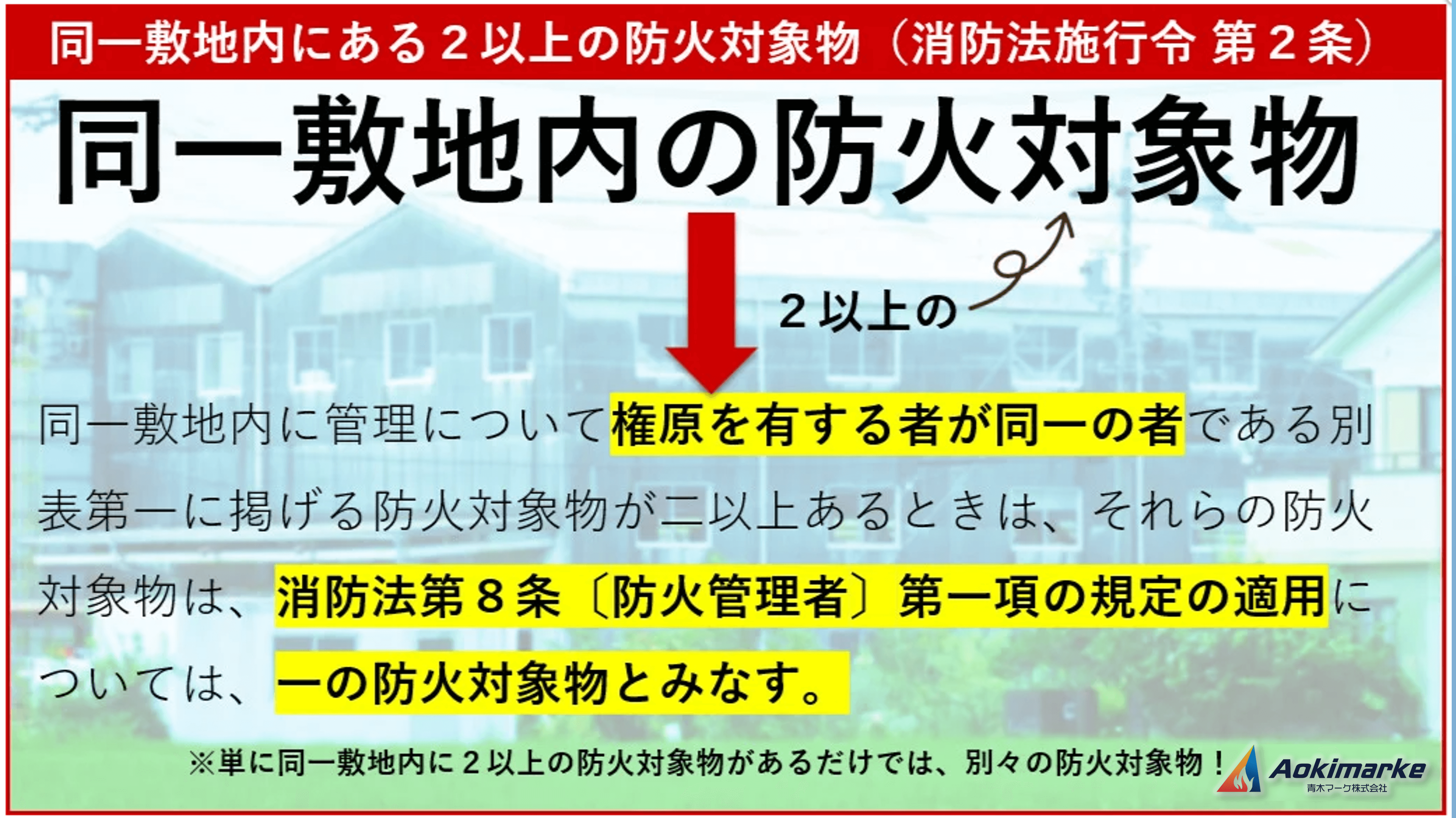

統括防火管理者

統括防火管理者とは一つの建物で複数の防火管理者がいる場合に一人だけ選任される、全体の防火管理業務を統括する防火管理者の代表者を指します。

統括防火管理者を定める理由

平成20年の大阪市個室ビデオ店火災により死者15名、平成21年の東京都高円寺南雑居ビル火災により死者4名が発生するなど、雑居ビルを中心に死者が発生するような火災が繰り返し発生しました。

これらの原因として「テナント部分の防火管理と廊下や階段等の共用部分を中心とした建物全体の防火管理体制の役割分担・責任の所在が明確ではなかったこと」が挙げられた為、管理権原が分かれている建物については建物全体を統括して防火管理業務を行う「統括防火管理者」およびテナント部分の防火管理業務を行う「防火管理者」をそれぞれ定めて防火管理の役割分担と責任の所在を明確にすることが消防法上で規定されたのです。

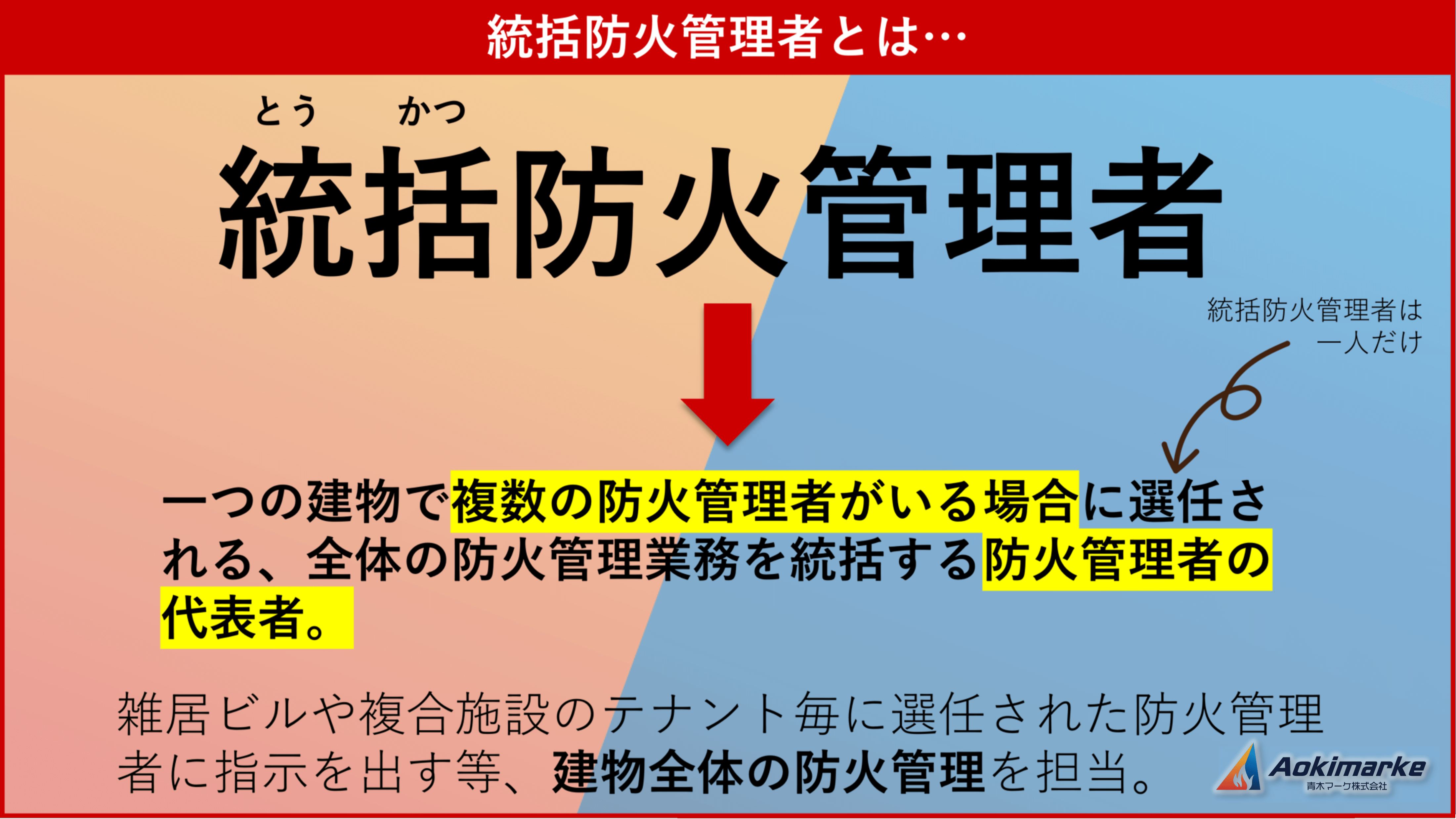

統括防火管理者の選任義務がある建物

以下の条件に当てはまり、かつ管理権原が分かれている防火対象物については統括防火管理者の選任義務が生じます。

| 防火対象物の種類 | 階数 | 収容人員 | |

| 1. | 高さ31mを超える防火対象物 | - | - |

| 2. | 消防長または消防署長が指定する地下街 | - | - |

| 3. | 準地下街 | - | - |

| 4. | (6)項ロ (16)項イに(6)項ロが存する防火対象物 | 3階以上 (地階を除く) |

10人以上 |

| 5. | 特定防火対象物 | 3階以上 (地階を除く) |

30人以上 |

| 6. | (16)項ロ 非特定用途の複合防火対象物 | 5階以上 (地階を除く) |

50人以上 |

参考消防法施行令 第3条の3〔統括防火管理者を定めなければならない防火対象物〕

-

-

参考法令共通⑭:統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】

続きを見る

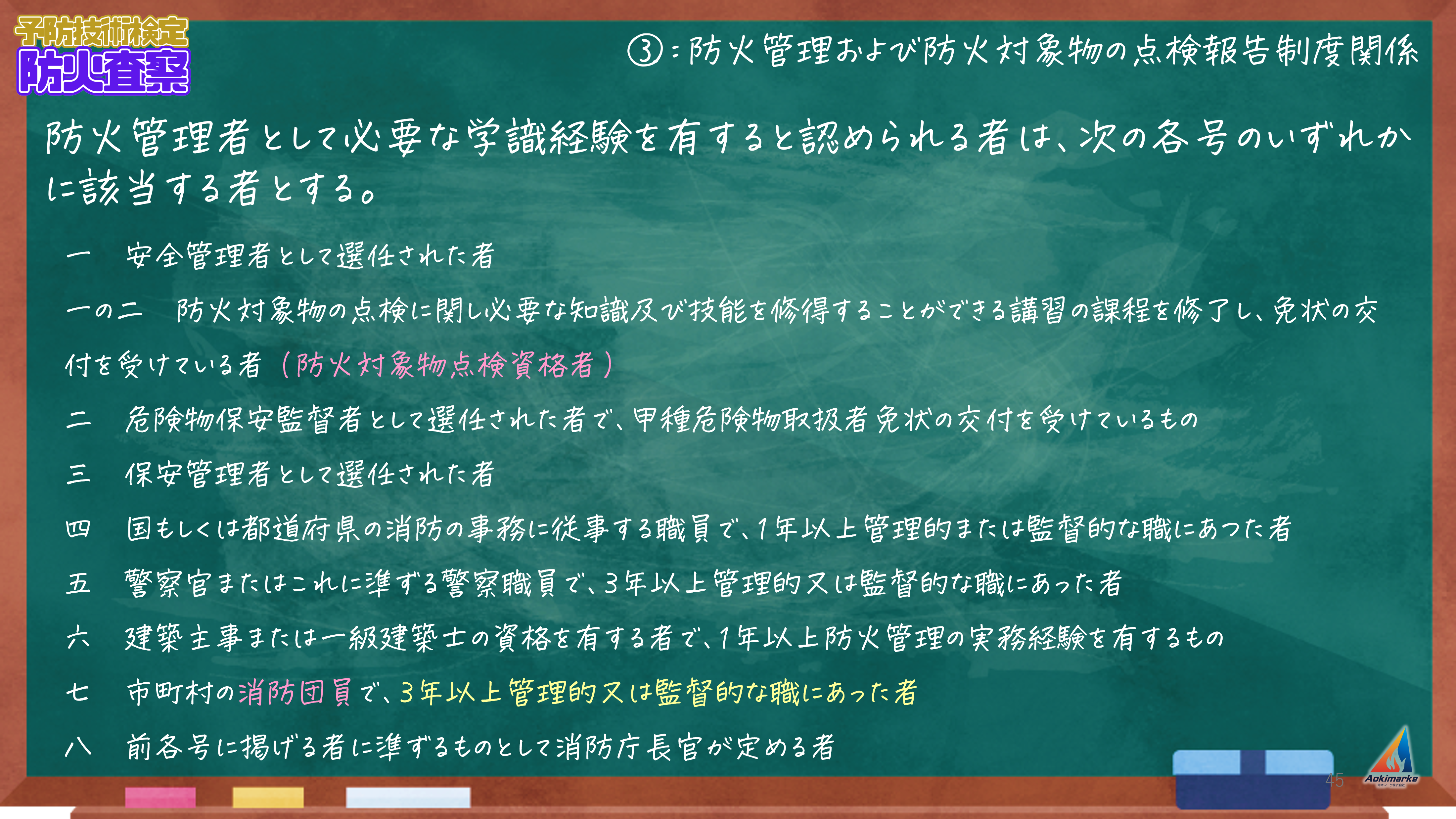

防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者

消防法施行規則 第2条〔防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者〕にて以下の通り規定されています。

◎ 防火対象物点検

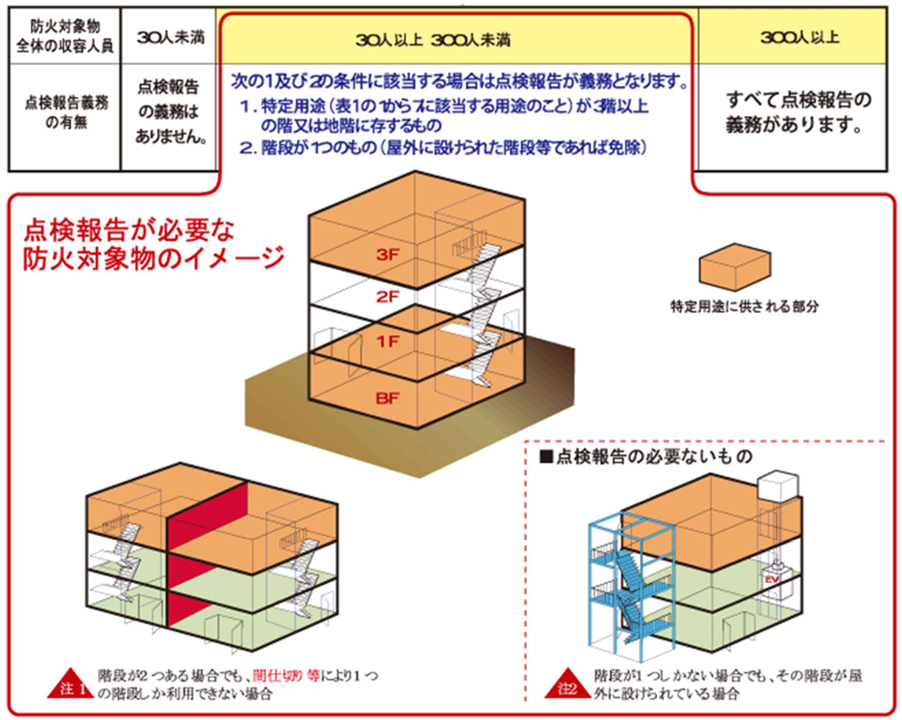

防火対象物の点検および報告の実施義務が生じる建物は、特定防火対象物で、かつ下記の要件に該当する場合となります。

防火対象物点検・報告義務が生じる建物

- ① 収容人員が300人以上の特定防火対象物

- ② 収容人員が30人以上で、かつ、避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分が存する場合は区画された部分とする)に特定用途が存する防火対象物で階段(屋外階段を除く)が1つしかないもの

階段が1つしかない場合でも ❝屋外階段❞ であれば防火対象物点検は不要になります。

区画がある建物の防火対象物点検

屋外階段があっても ❝避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分(※ 令8区画ではない!)が存する場合は区画された部分❞ に該当すれば屋外階段を使用できないことから、防火対象物点検の実施義務が生じるケースがあります。

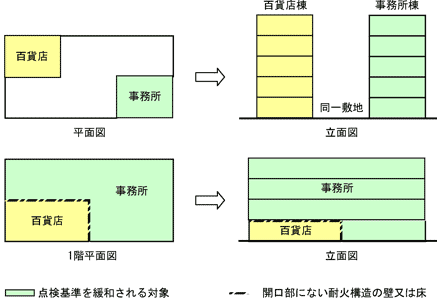

【補足】令8区画

令8区画とは、防火対象物が「開口部のない耐火構造の床または壁」で区画されているときは、その区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等の設置基準を適用できる区画のことです。

-

-

参考法令共通④:防火対象物に関する基準|令8区画・令9条かっこ書き【過去問】

続きを見る

防火対象物点検の実施義務が緩和される場合

以下の条件に該当する場合、防火対象物点検の実施義務を緩和される対象となります。

- 同一敷地内に2以上の防火対象物があり、政令第2条の規定により、1つの防火対象物とみなされる(管理権原者が同一)それぞれの防火対象物のうち、特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの。

- 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合で、その区画された部分が特定用途に掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分。

よって同一敷地内に2以上の建物がある場合、非特定防火対象物の用途であれば防火対象物点検の実施義務は生じません。

この講義が分かりやすいと思った方、一発合格したい方は是非ご利用ください。

防火対象物点検の特例認定

共通科目⑤:防火管理および防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識でも解説した通り防火対象物点検の特例認定とは、防火対象物点検の結果 ❝3年間不備無しで報告できた場合❞ は ❝特例認定❞ の申請をすることで防火対象物点検の実施・報告周期を1年毎から3年毎に変更できる制度です。

-

-

参考【過去問】共通科目⑤:防火管理および防火対象物の点検報告制度に関する基礎知識【予防技術検定】

続きを見る

防火対象物点検の特例認定の表示

消防法施行規則 第4条の2の9〔防火対象物点検の特例認定の表示〕について以下の通り規定されています。

法第8条の2の3第7項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

- 1.法第8条の2の3第4項第1号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日

- 2.法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名

- 3.認定を行った消防長または消防署長の属する消防本部または消防署の名称(認定をした者)

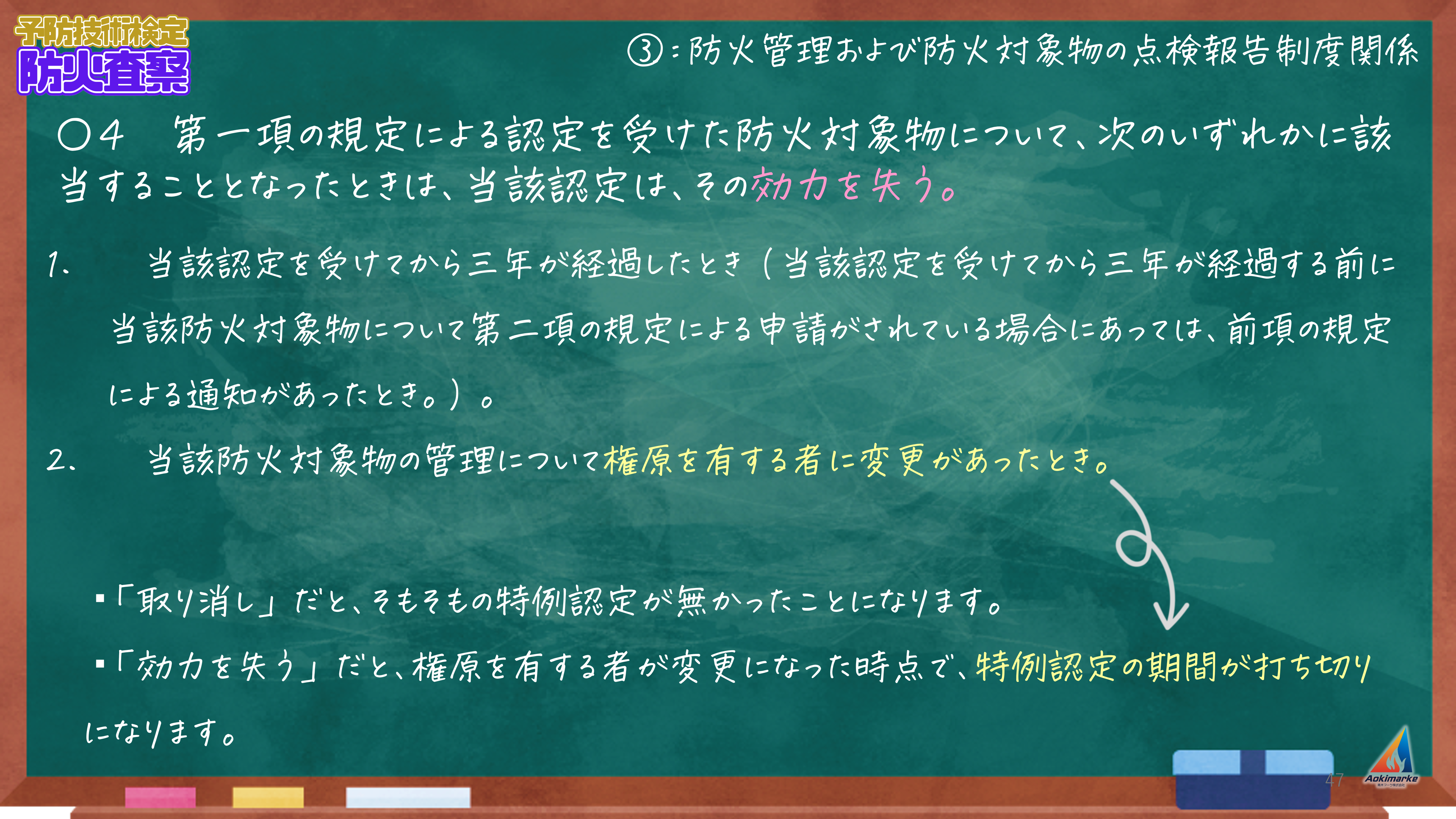

特例認定の ❝効力を失う❞ 防火対象物

消防法 第8条の2の3〔防火対象物の点検及び報告の特例〕にて ❝次のいずれかに該当することとなったときは、当該認定は、その効力を失う。❞ ことが規定されています。

- 1. 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあっては、前項の規定による通知があったとき。)。

- 2. 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき。

❝効力を失う❞ 場合と、❝取り消さなければならない❞ 場合の条件をしっかり区別しておきましょう!

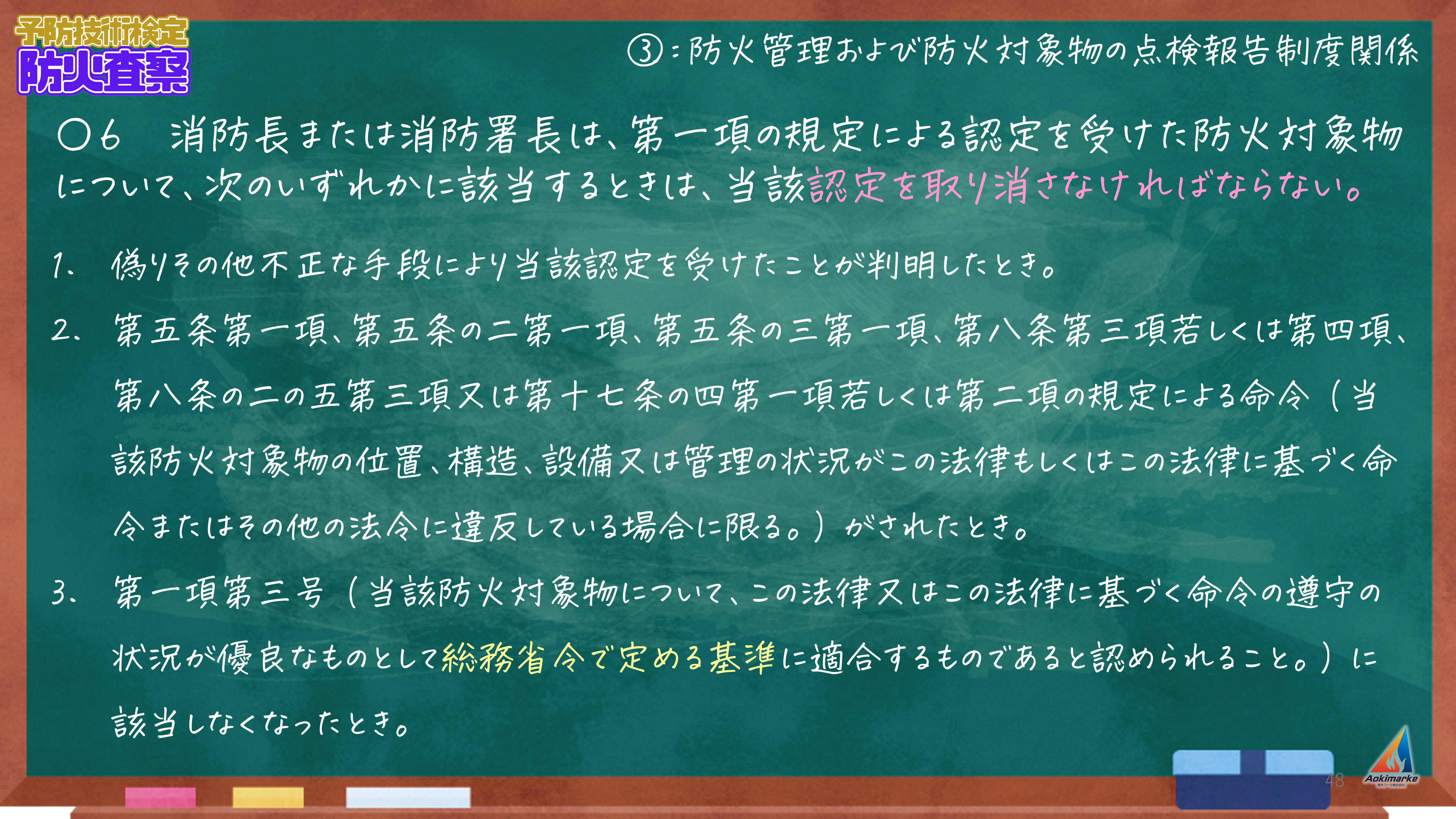

特例認定を ❝取り消さなければならない❞ 防火対象物

消防法 第8条の2の3〔防火対象物の点検及び報告の特例〕にて ❝次のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消さなければならない。❞ ことが規定されています。

- 1.偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

- 2.第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

- 3.第一項第三号(当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。)に該当しなくなったとき。

❝取り消し❞ と ❝効力を失う❞ の違い

- 「取り消し」だと、そもそもの特例認定が無かったことになります。

- 「効力を失う」だと、権原を有する者が変更になった時点で、特例認定の期間が打ち切りになります。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】防火査察③:防火管理および防火対象物の点検報告制度関係

【過去問】防火管理者の選任基準

消防法施行令第2条に規定する同一敷地内に2以上の防火対象物がある場合の防火管理者の選任に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 同一敷地内に防火対象物が2以上あるときは、それぞれの防火対象物の管理権原にかかわらず、すべて一の防火対象物とみなし、防火管理者を選任する。

2 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上あるときは、それぞれの防火対象物ごとに判断し、特定防火対象物のみに防火管理者を選任する。

3 同一敷地内にある2以上の防火対象物は、管理について権原を有する者が同一の者であっても、それぞれの防火対象物ごとに判断し、それぞれに防火管理者を選任する。

4 同一敷地内に管理について権原を有するものが同一の者である防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は一の防火対象物とみなし、防火管理者を選任する。

下に掲げるア~カにおいて、消防法施行令第3条に規定する乙種防火対象物に該当するものとして、正しいもののみの組合せは次のうちどれか。

ただし、ア~カはいずれも一の用途に供される防火対象物であり、その収容人員は50人とする。

| 用途(政令別表第1) | 延べ面積 | |

| ア | (1)項イ | 400 ㎡ |

| イ | (3)項ロ | 200 ㎡ |

| ウ | (5)項ロ | 600 ㎡ |

| エ | (6)項イ | 200 ㎡ |

| オ | (6)項ロ | 200 ㎡ |

| カ | (12)項イ | 400 ㎡ |

1 ア、ウ、カ

2 イ、エ、オ

3 イ、エ、カ

4 ウ、オ、カ

【過去問】統括防火管理者

消防法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者を定めなければならない防火対象物として誤っているものは次のうちどれか。

ただし、いずれも高層建築物ではなく、その管理について権原が分かれている防火対象物とする。

1 政令別表1(3)項ロに掲げる防火対象物で、地階の階数が1、地上の階数が2で、かつ収容人員60名のもの

2 政令別表1(4)項に掲げる防火対象物で、地階の階数が1、地上の階数が3で、かつ収容人員300名のもの

3 政令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階はなく、階数が8で、かつ収容人員50名のもの

4 政令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物で、地階はなく、階数が5で、かつ収容人員20名のもの

消防法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者を定めなければならない防火対象物として誤っているもののみの組合せは次のうちどれか。

ただし、すべて管理について権原が分かれている防火対象物とする。

ア 政令別表第1(6)項ロおよび(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が10人以上のもの

イ 政令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が50 人以上のもの

ウ 政令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、消防⾧または消防署⾧が指定するもの

エ 政令別表第1(16)項イ(同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が30人以上のもの

オ 政令別表第1(15)項に掲げる防火対象物のうち、高さが31mでかつ収容人員が50人以上のもの

1 ア、エ

2 イ、ウ

3 イ、オ

4 エ、オ

【過去問】防火対象物の点検基準

消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物の一部に、開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床または壁で区画されている部分が存し、当該区画された部分が消防法施行令別表第1(15)項に掲げる用途のみに供されている場合、当該区画された部分に適用する防火対象物の点検基準として、誤っているものは次のうちどれか。

1 規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出がされていること。

2 規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任の届出がされていること。

3 防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁⾧官が定める事項が適切に行われていること。

4 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸について、適切に管理されていること。

下の図は、耐火構造で階数が3の防火対象物を示したものである。図中の3階に新規にテナントAおよびBが入居する場合について、当該防火対象物に消防法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物の点検および報告の義務が生じるテナントAおよびBの用途の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

ただし図中の破線部分は避難上有効な開口部を有しない壁による区画、【 】内の人数は収容人員とし、屋内階段は避難上有効な構造を有しないものとする。

| テナントA | テナントB | |

| 1 | (2)項ニ:カラオケボックス | (15)項:事務所 |

| 2 | (5)項ロ:共同住宅 | (6)項ハ(3):保育所 |

| 3 | (5)項ロ:共同住宅 | (15)項:事務所 |

| 4 | (6)項イ(4):診療所 | (5)項ロ:共同住宅 |

【過去問】防火対象物点検の特例認定

消防法第8条の2の3に規定する防火対象物の点検および報告に関わる特例の認定に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 消防⾧または消防署⾧は、偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したときは、当該認定を取り消さなければならない。

2 認定を受けた防火対象物の管理について、権原を有する者に変更があったときは、当該規定は効力を失う。

3 認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について認定の申請がされている場合は、認定を受けてから3年を経過していても認定・不認定の通知がされるまでは、当該認定の効力は失われない。

4 法令違反に基づく消防法第5条の3第1項の命令がなされたことにより認定が取り消された場合は、その後違反が改修されれば取り消し後3年以内であっても認定を受けることができる。

消防法第8条の2の3に規定する防火対象物の点検および報告に関わる特例の認定に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 認定することができる防火対象物は、消防法第17条の3の3の規定を遵守していることが要件の一つとされている。

2 認定することができる防火対象物は、消防用設備等または特殊消防用設備等が設置等技術基準または消防法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に従って設置され、または維持されていることが要件の一つとされている。

3 認定を受けた防火対象物の表示には、認定の効力が失われる日、防火管理者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の統括防火管理者の氏名)を記載するものとする。

4 認定を受けた防火対象物の表示には、認定を行った消防⾧または消防署⾧の属する消防本部または消防署の名称を記載するものとする。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝防火査察④:防炎規制関係および火気を使用する設備器具等に対する制限関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

出題範囲.png)