おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

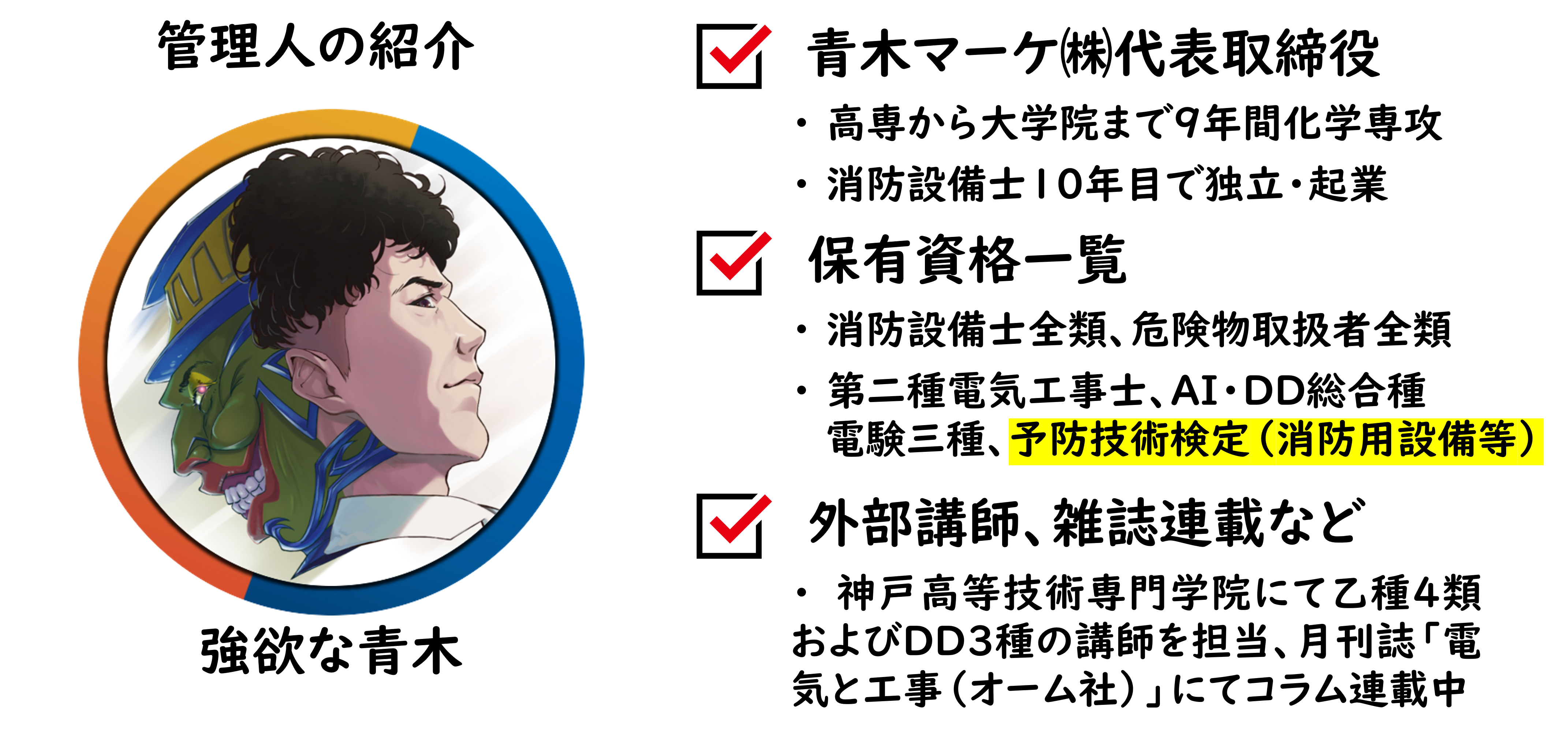

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

共通科目の出題範囲

ここでは「共通科目⑥:火災調査に関する基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

---

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、このブログには載っていない最新の過去問情報ご参照ください。

共通科目⑥:火災調査に関する基礎知識

◎ 火災の原因等の調査

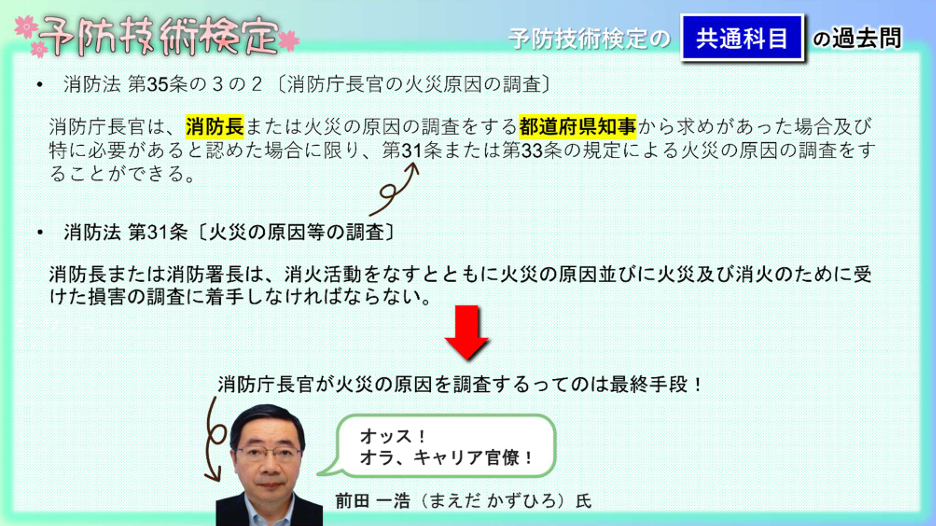

火災調査は消防長または消防署長が着手するものと消防法 第31条 〔火災の原因等の調査〕に規定されています。

消防長または消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災および消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。

質問または資料の提出・報告命令

消防長または消防署長は、関係のある者に対して質問し、または火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、もしくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じもしくは報告を求めることができます。

官公署に対する通報の要求

消防長または消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

◎ 被害財産の調査

消防長または消防署長および関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因および損害の程度を決定するために火災により破損され、または破壊された財産を調査することができます。

消防職員による資料提出命令・報告の徴収

消防長または消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、または当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され、または破壊された財産の状況を検査させることができます。

参考消防法 第34条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕

◎ 放火又は失火の疑いがある場合

放火または失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任および権限は、消防長または消防署長にあるものとされています。

参考消防法 第35条〔放火又は失火の疑いがある場合の火災原因の調査及び犯罪捜査協力〕

---

警察署への通報

○2 消防長または消防署長は、放火または失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火または失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

被疑者に対する質問

消防長または消防署長は、警察官が放火または失火の犯罪の被疑者を逮捕または証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは被疑者に対し質問または証拠物につき調査をすることができます。

参考消防法 第35条の2〔被疑者に対する質問、証拠物の調査〕

◎ 都道府県知事の火災調査

消防本部を置かない市町村の区域にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあった場合および特に必要があると認めた場合に限り、火災の原因の調査をすることができます。

◎ 消防庁長官の火災原因の調査

消防庁長官は、消防長または火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあった場合および特に必要があると認めた場合に限り、火災の原因の調査をすることができます。

---

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】共通科目⑥:火災調査に関する基礎知識

次のア~エのうち、消防庁⾧官に火災の原因の調査を求めることができる者として消防法令上、正しいもののみの組合せは次のうちどれか。

ただし、いずれも消防法第31条または同法第35条の3の規定に基づき火災の原因調査を行っているものとする。

ア 消防本部を置かない市町村の区域の当該区域を管轄する都道府県知事

イ 消防本部を置かない市町村の区域の当該区域を管轄する市町村⾧

ウ 消防⾧(消防本部を置かない市町村の区域における場合を除く。)

エ 消防署⾧

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、エ

4 ウ、エ

火災の調査に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 消防⾧または消防署⾧および関係保険会社の認めた代理店は、火災の原因および損害の程度を決定するために火災により破損されまたは破壊された財産を調査することができる。

2 消防庁⾧官は、消防⾧または火災の原因を調査する都道府県知事から求めがあった場合に限り、火災の原因の調査をすることができる。

3 消防⾧または消防署⾧は、火災の原因の調査をするため必要があるときは、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、または輸入いた者に対して必要な資料の提出を命ずることができる。

4 消防⾧または消防署⾧は、放火または失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに、必要な証拠を集めてその保全に努めなければならない。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

それでは続いて ❝共通科目⑦:危険物の性質に関する基礎知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)