おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(消防用設備等)の出題範囲

ここでは「消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要

◎ 確認申請・建築確認

確認申請および建築確認について建築基準法 第6条〔建築物の建築等に関する申請および確認〕にて以下の通り規定されています。

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合または第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築確認を要する規模

建築確認を要する建築物の規模について建築基準法 第6条〔建築物の建築等に関する申請および確認〕にて以下の通り規定されています。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200 ㎡を超えるもの

二 木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500 ㎡、高さが13 mもしくは軒の高さが9mを超えるもの

三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200 ㎡を超えるもの

例外

上述した前三号以外を除く建築物について、および建築確認を要しない場合については以下の通り規定されています。

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域もしくは準都市計画区域もしくは景観法 第74条第一項の準景観地区内または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前項の規定は、防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。

景観法 第74条 第一項って?

景観法 第74条(準景観地区の指定)第一項

- 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。

◎ 消防同意

消防同意については、消防法 第7条〔建築許可等についての消防長または消防署長の同意〕にて以下の通り規定されています。

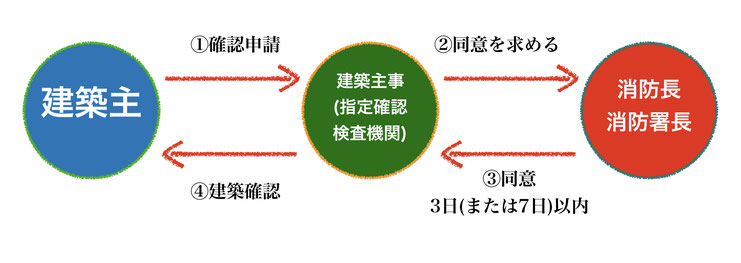

【図解】消防同意のスキーム

消防同意の期日

消防同意の期日については消防法 第7条〔建築許可等についての消防長または消防署長の同意〕第2項にて以下の通り規定されています。

○2 消防長または消防署長は、前項の規定によって同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律またはこれに基づく命令もしくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、建築基準法第6条〔建築物の建築等に関する申請および確認〕第1項第4号に係る場合にあっては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあっては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁もしくはその委任を受けた者または指定確認検査機関に通知しなければならない。

消防同意の期日2パターン

- 建築基準法第6条〔建築物の建築等に関する申請および確認〕第1項 第4号に係る場合‥‥‥‥‥‥3日以内

- その他の場合‥‥‥‥‥‥7日以内

【補足】建築基準法第6条〔建築物の建築等に関する申請および確認〕第1項 第4号

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域もしくは準都市計画区域もしくは景観法 第74条第一項の準景観地区内または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内における建築物

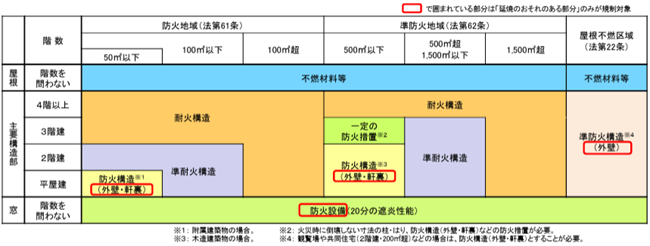

◎ 防火地域内の建築物

防火地域内の建築物については建築基準法 第61条にて以下の通り規定されています。

防火地域内においては、階数が3以上であり、または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。

1.延べ面積が50㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの

2.卸売市場の上家または機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの

3.高さ2mを超える門または塀で不燃材料で造り、または覆われたもの

4.高さ2m以下の門または塀

準防火地域内の建築物

準防火地域内の建築物については建築基準法 第62条にて以下の通り規定されています。

準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。

防火地域等における建築物の規制

防火地域・準防火地域内の建築物については毎年、防火査察の問12に出題されています。

防火地域内の看板等

建築基準法 第66条〔看板等の防火措置〕にて ❝防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない。❞ と規定されています。

◎ 避難階段

建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の避難階段3種類が規定されています。

- 屋内に設ける避難階段

- 屋外に設ける避難階段

- 特別避難階段

これら3種類のうち、これまでに予防技術検定の専攻科目:消防用設備等の問13に出題されてきたのは「1⃣ 屋内に設ける避難階段」と「2⃣ 屋外に設ける避難階段(少し)」のみです。

試験まで余裕がある方であれば特別避難階段について学習してもいいかもしれません。

【※ 覚える】屋内避難階段

屋内に設ける避難階段について建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の通り規定されています。

屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1.階段室は、第四号の開口部、第五号の窓または第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

2.階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。)および壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

3.階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設けること。

4.階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁および屋根(耐火構造の壁および屋根を除く。)から90cm以上の距離に設けること。ただし、第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5.階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

6.階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

7.階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

屋外避難階段

屋外に設ける避難階段について建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の通り規定されています。

2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1.階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。

2.屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

3.階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

避難階段については毎年、消防用設備等の問13に出題されています。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要

確認申請・消防同意・建築確認(問 11)

建築基準法第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する申請および確認を必要とするものとして、誤っているものは次のうちどれか。

1 木造の建築物で、階数が2で延べ面積が550㎡の寺院を建築する場合

2 木造の建築物で、階数が3で床面積の合計が150㎡の寄宿舎を建築する場合

3 木造以外の建築物で、階数が3で床面積の合計が250㎡の共同住宅を建築する場合

4 木造以外の建築物で、階数が1で延べ面積が150㎡の事務所を建築する場合

消防法第7条に規定する消防⾧または消防署⾧の同意に関する記述として、最も妥当なものは次のうちどれか。

1 消防⾧または消防署⾧は、建築物の新築等に係る許可・認可・もしくは確認をする権限を有する行政庁等が、当該許可・認可・もしくは確認をした後でなければ、同意をすることができない。

2 消防同意の要件は、建築物の計画が法律またはこれに基づく命令もしくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないことである。

3 消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号に係る確認の場合にあっては、同意を求められた日から7日以内である。

4 消防同意は、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕または模様替をする場合に必要であるが、用途の変更はその対象から除外されている。

防火地域内の建築物・工作物(問 12)

防火地域内に設置する看板・広告塔・装飾塔・その他これらに類する工作物の防火措置に関する記述として、建築基準法上誤っているものは次のうちどれか。

1 建築物の外壁に高さ5mの看板を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

2 敷地内に高さ5mの装飾塔を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

3 敷地内に高さ2mの看板を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆う必要はない。

4 建築物の屋上に高さ2mの広告塔を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆う必要はない。

防火地域および準防火地域内の建築物に関する記述として、建築法令上誤っているものは次のうちどれか。

なお、当該建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分については、建築法令上の基準に適合した防火設備が設置されているものとする。

1 準防火地域内に建築する地階を除く階数が5で、延べ面積が450㎡の事務所の主要構造部を建築基準法施行令で定める耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

2 準防火地域内に建築する地階を除く階数が2で、延べ面積が600㎡の事務所の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

3 防火地域内に建築する地階を除く階数が3で、延べ面積が40㎡の1戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分のないもの)の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

4 防火地域内に建築する平屋建てで、延べ面積が70㎡の1戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分のないもの)の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

避難階段の構造(問 13)

建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内に設ける避難階段の構造に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 階段室の天井(天井のない場合にあっては屋根)および壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料で造るか、またはその下地を準不燃材料で造ること。

2 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

3 階段室の屋内に面する壁を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

4 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設けること。

屋内に設ける避難階段の構造に関する記述として、建築法令上正しいものは次のうちどれか。

1 階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根。)および壁の室内に面する部分は、仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ること。

2 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合にあっては、その面積は各々1㎡以内とし、かつ建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

3 階段は、準耐火構造とし、避難階まで直通とすること。

4 階段に通ずる出入口には、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で建築基準法施行令第112条第19号第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、避難の方向と逆側に開くことができるものとすること。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝消防用設備等②:消防用設備等の技術上の基準関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)