おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(消防用設備等)の出題範囲

ここでは「消防用設備等②:消防用設備等の技術上の基準関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

消防用設備等②:消防用設備等の技術上の基準関係

◎ 遡及(そきゅう)適用

予防技術検定の専攻科目:消防用設備等の問 14に出題される ❝遡及適用❞ については以下2点を覚えておいてください。

- 特定防火対象物は遡及適用する

- 遡及適用する消防用設備等がある

順番に解説していきます。

【補足】遡及とは

-

-

参考法令共通⑥:消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説【過去問】

続きを見る

特定防火対象物の遡及適用

特定防火対象物の用途に該当する建物であれば消防法は遡及します。

変更後の用途が非特定防火対象物の場合のみ特例で遡及しなくてよいと覚えておいてください。

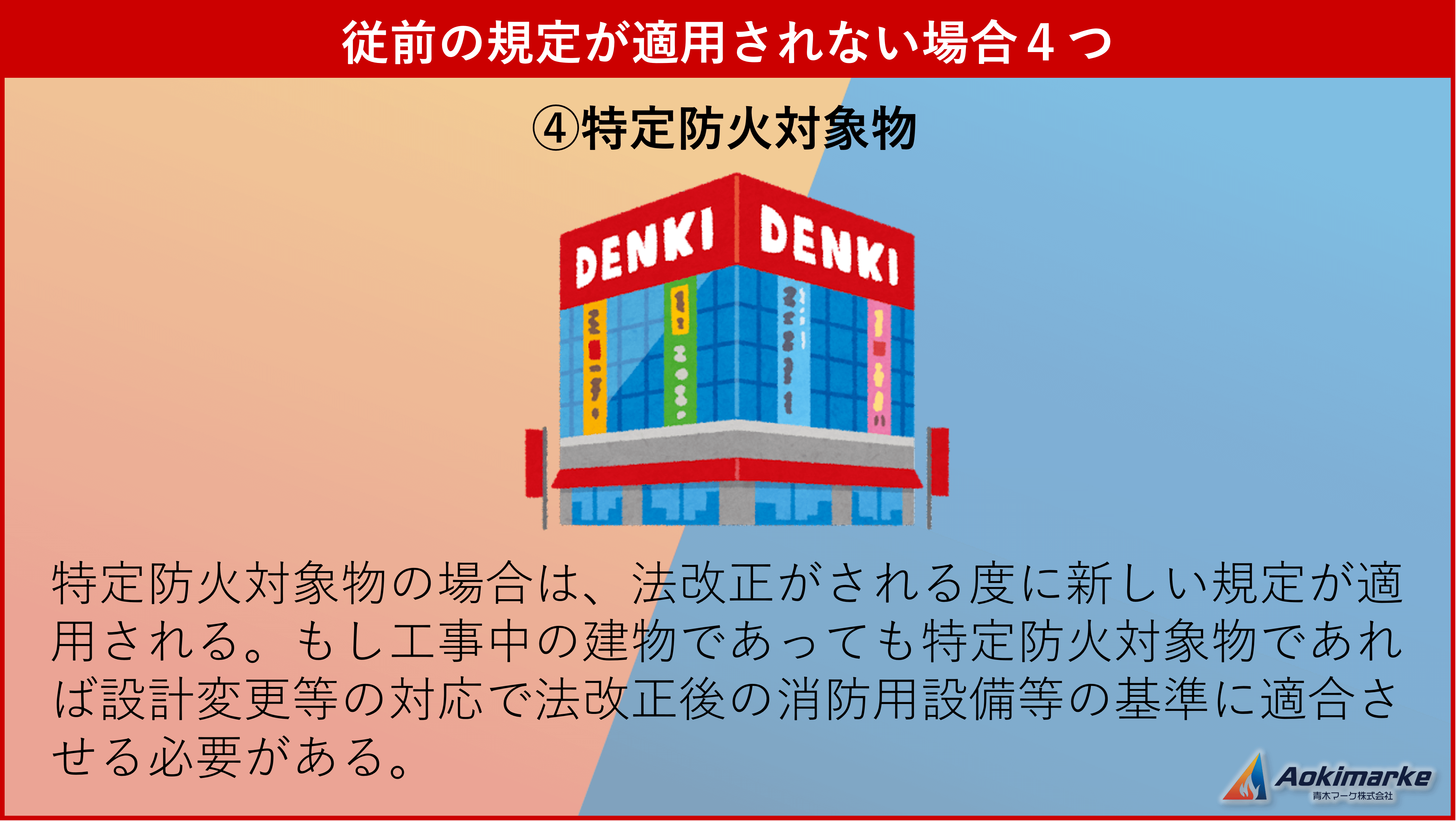

遡及適用する消防用設備等

消防用設備等の種類によって以下の通り消防法の遡及が適用されるものがあります。

不活性ガス消火設備の遡及適用

法改正により、不活性ガス消火設備も遡及適用する設備となりました。

- (全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)

- (不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。)

例えば、もし閉止弁のない二酸化炭素消火設備には閉止弁を設置しなければならない等、現行の二酸化炭素消火設備のルールに合わせる必要があります。

これから試験に出やすい部分でもありますので、最新の情報をチェックしておきましょう!

消防法の遡及適用については毎年、消防用設備等の問 14に出題されています。

◎ 検定対象機械器具

検定とは消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状・構造・材質・成分および性能を有しなければ火災の予防上危険である検定対象機械器具等について、あらかじめ検査をするものです。

-

-

参考法令共通⑮:検定対象機械器具等の型式承認と型式適合検定【過去問】

続きを見る

検定合格証

検定合格証は「型式適合検定」に合格した検定対象機械器具等に付されるマークで、この検定合格証が無ければ販売・陳列および⼯事使⽤できません。

検定合格証で規制されていること3つ

-

販売

-

陳列(販売の目的)

-

工事の使用(設置・変更または修理の請負に係るもの)

検定対象機械器具等の範囲

検定対象機械器具等の範囲は、次に掲げるものと規定されています。

- 消火器

- 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)

- 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第三において同じ。)

- 火災報知設備の感知器(火災によって生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機

- 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)

- 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)

- 住宅用防災警報器

- 閉鎖型スプリンクラーヘッド

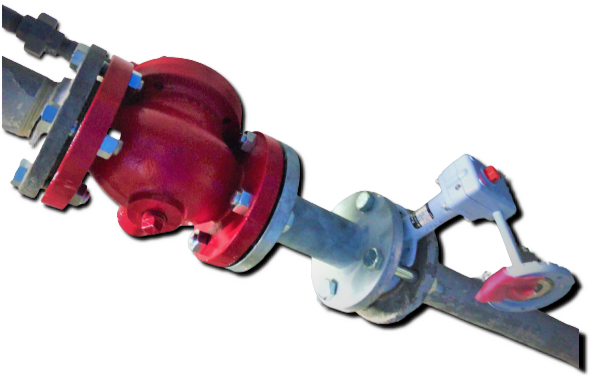

- スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)

- スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)

- 金属製避難はしご

- 緩降機

自主表示対象機械器具等

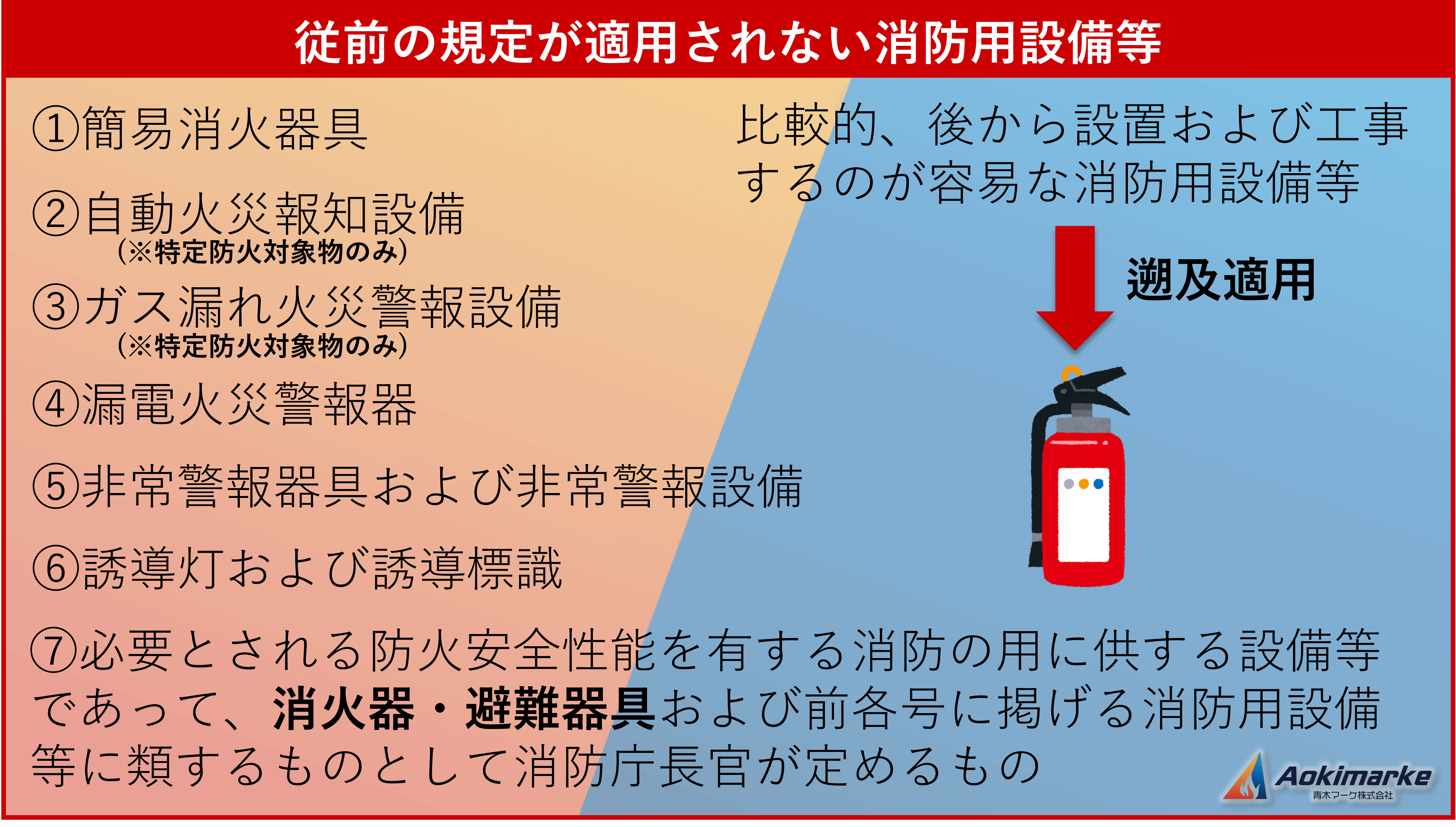

「検定制度」と「自主表示制度」は、どちらも法令で定める表⽰を付したものでなければ販売・陳列および⼯事使⽤等できない消防⽤機械器具等に係る販売規制ですが、以下の違いがあります。

「検定制度」と「自主表示制度」の違い

- 検定制度‥⼀定の性能等を有することについて、あらかじめ第三者による検査を受ける必要性の⾼いものが対象となっている。

- 自主表示制度‥⼀定の性能等を有することについて、必ずしもあらかじめ第三者による検査の必要がなく、製造業者等の責任において⼀定の性能等の確保を図ることとして差し⽀えないと認めるものが対象となっている。

自主表示対象機械器具等の範囲

自主表示対象機械器具等の範囲は以下の通り規定されています。

- 動力消防ポンプ

- 消防用ホース

- 消防用吸管

- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具

- エアゾール式簡易消火具

- 漏電火災警報器

【補足】漏電火災警報器の自主表示マーク

昔は「検定合格証」が付されていた漏電火災警報器ですが、現在は「自主表示マーク」に変更されています。

受信機

---

変流器

検定対象機械器具および自主表示対象機械器具等については毎年、消防用設備等の問 15に出題されています。

◎ 消防用設備等の技術上の基準

1類・2類

屋内消火栓設備

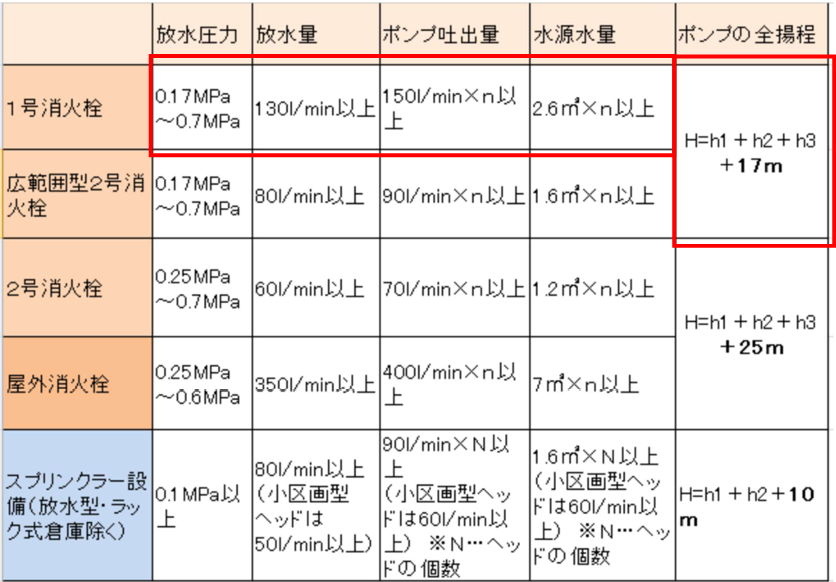

屋内消火栓設備の種類ごとに規定されている設置基準は消防法施行令 第11条〔屋内消火栓設備に関する基準〕にて下表の通りです。

| 消火栓の種類 | 2号消火栓 | 広範囲型

2号消火栓 |

易操作1号消火栓 | 1号消火栓 |

| 設置建物の用途 | 工場・倉庫などを除く | 制限なし | 制限なし | |

| 最低放水圧力 MPa |

0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

| 放水量 ℓ / 分 |

60 以上 | 80 以上 | 130 以上 | 130 以上 |

| 建物各部分までの

水平距離 m |

15 | 25 | 25 | 25 |

| 水源量 ㎥ | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.6 |

| 消防用ホースの長さ

歩行距離 m |

15 | 25 | 25 | 25 |

屋内消火栓については毎年、消防用設備等の問 16に出題されています。

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備の基準について消防法施行規則 第14条〔スプリンクラー設備に関する基準の細目〕にて以下の通り規定されています。

一斉開放弁または手動式開放弁

開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁または手動式開放弁に関する設置基準は以下の通り規定されています。

一 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁または手動式開放弁は、次に定めるところによること。

- イ 放水区域ごとに設けること。

- ロ 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁または手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。

- ハ 一斉開放弁の起動操作部または手動式開放弁は、開放型スプリンクラーヘッドの存する階で、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。

- ニ 一斉開放弁または手動式開放弁の二次側配管(令第12条第1項第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものに限る。)の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するための装置を設けること。

- ホ 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が150 N以下のものであること。

制御弁

スプリンクラー設備の制御弁に関する設置基準は以下の通り規定されています。

3 制御弁は、次に定めるところによること。

- イ 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあっては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあっては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあっては、配管の系統)ごとに床面からの高さが0.8以上1.5m以下の箇所に、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては防火対象物又はその部分ごとに、それぞれ設けること。

- ロ 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。

- ハ 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。

-

-

参考【図解】アラーム弁(流水検知装置)の構造・仕組み|スプリンクラー設備

続きを見る

-

-

参考スプリンクラー設備150Aメインバルブ(止水弁)の交換工事【施工事例】

続きを見る

-

-

参考地震発生!消防用設備等が受ける被害と対処方法【スプリンクラー設備】

続きを見る

末端試験弁

スプリンクラー設備の末端試験弁に関する設置基準は以下の通り規定されています。

五の二 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置または圧力検知装置の作動を試験するための末端試験弁を次に定めるところにより設けること。

- イ 末端試験弁は、流水検知装置または圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに一個ずつ、放水圧力が最も低くなると予想される配管の部分に設けること。

- ロ 末端試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。

- ハ 末端試験弁にはその直近の見やすい箇所に末端試験弁である旨を表示した標識を設けること。

スプリンクラー設備については毎年、消防用設備等の問 17に出題されています。

水噴霧消火設備等

水噴霧消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備)の設置基準について消防法施行令 第13条〔水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物〕にて以下の通り規定されています。

| 防火対象物またはその部分 | 消火設備 | |

| 別表第一(13)項ロに掲げる防火対象物 | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあっては600㎡以上、それ以外の部分にあっては400㎡以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階または二階以上の階にあっては200㎡以上、一階にあっては500㎡以上のもの | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの

|

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が200㎡以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が200㎡以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が500㎡以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

| 別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、または取り扱うもの | 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |

| 危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |

| 危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |

| 危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 | |

通信機器室(サーバールーム等)は電気系統もある他、高価な機器を壊してしまうため水系の消火設備はNGです。

通信機器室(サーバールーム等)は粉末ではなく、現場を汚さないガス系消火設備の設置がされている建物が多いです。

水噴霧消火設備等については毎年、消防用設備等の問 18に出題されています。

3類

二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備

二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備については消防法施行規則 第19条〔不活性ガス消火設備に関する基準〕にて以下の通り規定されています。(※ 抜粋)

四 全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物またはその部分の開口部は、次のイまたはロに定めるところによること。

- イ 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。

(ロ) 床面からの高さが階高の2/3以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの、または保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。

(ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物またはその部分にあっては囲壁面積(防護区画の壁、床および天井または屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の1%以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあっては防護区画の体積の数値または囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の10%以下であること。

- ロ 窒素、IG-55またはIG-541を放射するものにあっては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。

参考消防法施行規則 第19条〔不活性ガス消火設備に関する基準〕

移動式粉末消火設備

移動式粉末消火設備の基準については消防法施行規則 第21条〔粉末消火設備に関する基準〕にて以下の通り規定されています。

二 移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。

三 移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当該粉末消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

5 移動式の粉末消火設備の設置および維持に関する技術上の基準の細目は、第19条〔不活性ガス消火設備に関する基準〕第6項第2号から第5号の2まで並びに前項第1号、第2号、第3号イからホまで、第4号から第7号までおよび第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。

4類

自動火災報知設備

感知器の設置基準

以下に掲げる場所には煙感知器を設置することが消防法施行規則 第23条〔自動火災報知設備の感知器等〕にて規定されています。

5 令第21条〔自動火災報知設備に関する基準〕第1項(第12号を除く。)に掲げる防火対象物またはその部分のうち、第1号および第3号に掲げる場所にあっては煙感知器を、第2号および第3号の2に掲げる場所にあっては煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器を、第4号に掲げる場所にあっては煙感知器または炎感知器を、第5号に掲げる場所にあっては炎感知器を、第6号に掲げる場所にあっては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器または炎感知器を設けなければならない。

まとめて整理すると以下の通りです。

- 一 階段および傾斜路‥‥‥煙感知器

- 二 廊下および通路(令別表第1(1)項から(6)項まで、(9)項、(12)項、(15)項、(16)項イ、( 16の2 )項および( 16の3 )項に掲げる防火対象物の部分に限る。)‥‥‥煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器

- 三 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの‥‥‥煙感知器

- 三の二 遊興のための設備または物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第1(2)項ニ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(2)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)‥‥‥煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器

- 四 感知器を設置する区域の天井等の高さが15m以上20m未満の場所‥‥‥煙感知器または炎感知器

- 五 感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所‥‥‥炎感知器

- 六 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階および11階以上の部分(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(15)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物またはその部分に限る。⇒ ※ 特定防火対象物)‥‥‥煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器または炎感知器

自動火災報知設備の感知器については毎年、消防用設備等の問 19に出題されています。

差動式分布型感知器(空気管式)の設置基準

差動式分布型感知器(空気管式)の設置基準は消防法施行規則 第23条〔自動火災報知設備の感知器等〕にて以下の通り規定されています。

四 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。

- イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに20 m以上とすること。

- ロ 感知器は、取付け面の下方0.3 m以内の位置に設けること。

- ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物またはその部分にあっては9m以下、その他の構造の防火対象物またはその部分にあっては6m以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。

- ニ 一の検出部に接続する空気管の長さは、100m以下とすること。

- ホ 感知器の検出部は、5°以上傾斜させないように設けること。

空気管式の差動分布型感知器については以下のページもご参照ください

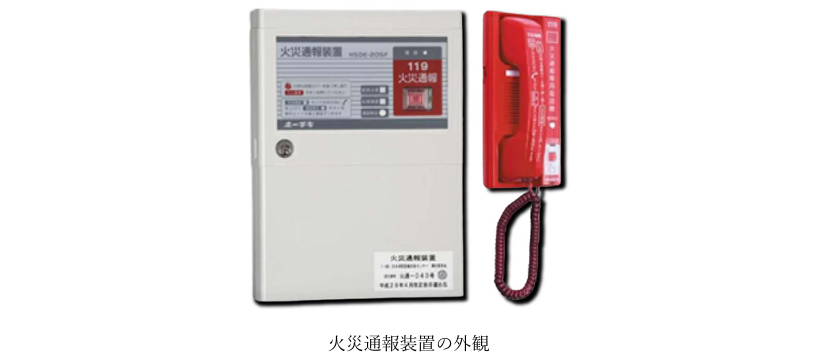

火災通報装置

火災通報装置とは119番直通の電話です。

火災通報装置の設置基準については消防法施行令 第23条〔消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準〕および消防法施行規則 第25条〔消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準〕にて以下の通り規定されています。

消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

一 別表第一(6)項イ(1)から(3)までおよびロ、(16の2)項並びに(16の3)項に掲げる防火対象物

二 別表第一(1)項、(2)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ(4)、ハおよびニ、(12)項並びに(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のもの

三 別表第一(3)項、(5)項ロ、(7)項から(11)項までおよび(13)項から(15)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

ただし上記のうちほとんどの場合、以下の ❝3項電話(固定電話または携帯電話)❞ があれば火災通報装置の設置を省略できます。

3項電話

消防法施行令 第23条〔消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準〕第3項にて以下の通り規定されています。

3 第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(6)項イ(1)から(3)までおよびロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(5)項イ並びに(6)項イ(4)およびハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。

火災通報装置が省略できる防火対象物

その他、以下に該当する場合も火災通報装置の設置を省略できます。

令第23条第1項ただし書の総務省令で定める場所は、次に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

- 一 令別表第一(6)項イ(1)および(2)、(16)項イ、(16の2)項並びに(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項イ(1)または(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) 消防機関が存する建築物内

- 二 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物 消防機関からの歩行距離が500m以下である場所

火災通報装置については毎年、消防用設備等の問 20に出題されています。

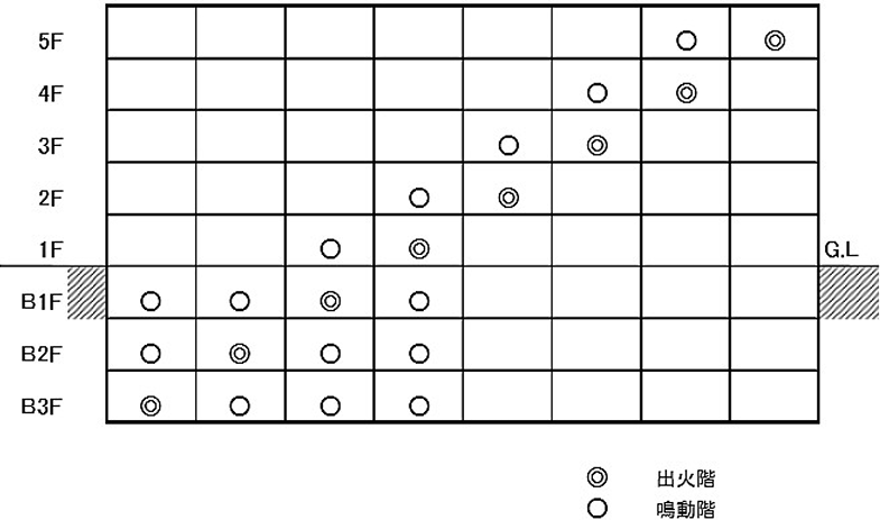

非常放送設備の区分鳴動方式

非常放送設備の ❝区分鳴動方式❞ については消防法施行規則 第25条の2〔非常警報設備に関する基準〕にて以下の通り規定されています。

一 非常ベルまたは自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

ロ 地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物にあっては、出火階が、2階以上の階の場合にあっては出火階およびその直上階、1階の場合にあっては出火階、その直上階および地階、地階の場合にあっては出火階、その直上階およびその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。(※ 抜粋)

区分鳴動方式のマトリックスとは

下表を「マトリックス表」といい、 「◎」が出火階、「〇」が出火階以外の音響が鳴動する階を示しています。

- 出火階が2階以上の階‥‥‥出火階およびその直上階

- 1階の場合‥‥‥出火階、その直上階および地階

- 地階の場合‥‥‥出火階、その直上階およびその他の地階

---

この鳴動方式は区分鳴動の ❝出火直上❞ と呼ばれます。

誘導灯

避難口誘導灯の設置場所

避難口誘導灯は消防法施行規則 第28条の3〔誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目〕に規定されている通り、以下の場所に設置します。

一 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること。

- イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

- ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

- ハ イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)

- ニ イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)

誘導灯については毎年、消防用設備等の問 22に出題されています。

その他の設置基準

その他、音声点滅機能付き誘導灯等の設置基準については以下の通り規定されています。

四 階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または表面および踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

五 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。

六 誘導灯に設ける点滅機能または音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。

- イ 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。

- ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。

- ハ 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅および音声誘導が停止すること。

七 雨水のかかるおそれのある場所または湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。

十 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とすること。

誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分

❝避難が容易であると認められるもの❞ で誘導灯および誘導標識を設置しなくてい場合については、消防法施行規則 第28条の2〔誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分〕にて以下の通り規定されています。

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの

- イ 主として当該居室に存する者が利用する屋内から直接地上へ通ずる避難口を有すること。

- ロ 室内の各部分から、主として当該居室に存する者が利用する屋内から直接地上へ通ずる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m以下であること。

- ハ りん光等により光を発する誘導標識(蓄光式誘導標識)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。

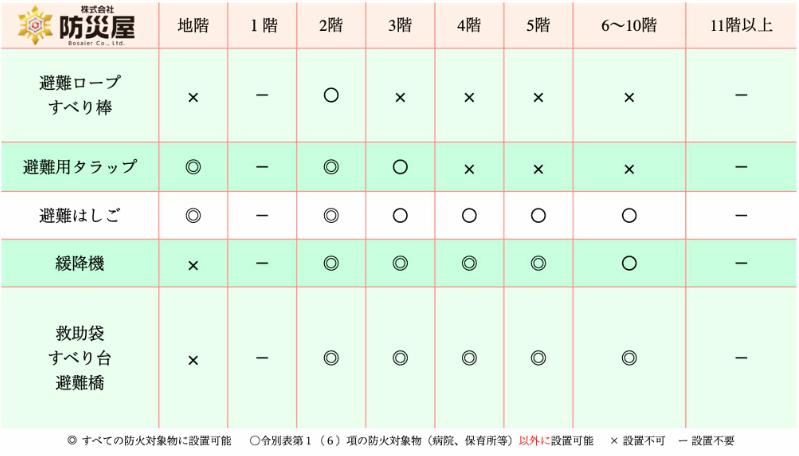

5類(避難器具)

避難器具の設置基準

消防法施行令 第25条〔避難器具に関する基準〕第1項にて収容人員および用途別の避難器具設置基準について以下の通り規定されています。

第1号:収容人員20人以上の病院・福祉施設など

令別表第一(6)項イ 病院・(6)項ロ 老人ホームなど・(6)項ハ デイサービス及び(6)項二 幼稚園などの2階以上の階または地階で収容人員が20人以上のものには、階ごとに下表の避難はしご等の避難器具を設けます。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4階または5階 | 6階~10階 |

|

避難はしご

避難用タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難タラップ |

滑り台

救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

救助袋

避難橋

|

(6)項の防火対象物における避難はしご等の避難器具の設置基準で特筆すべきは、緩降機を設置できるのが5階までという所です。

下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては、収容人員10人以上で避難器具の設置基準が生じます。

第2号:収容人員30人以上の宿泊施設・共同住宅(アパート)など

令別表第一(5)項イ ホテル・旅館及び民泊など、(5)項ロ 共同住宅・寄宿舎などの2階以上の階または地階で収容人員が30人以上のものには、階ごとに下表の避難はしご等の避難器具を設けます。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4階または5階 | 6階~10階 |

|

避難はしご

避難用タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋

避難タラップ |

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては、収容人員10人以上で避難器具の設置基準が生じます。

つり下げ避難はしごは3階まで

第3号:収容人数50人以上の店舗・学校その他の施設

令別表第一(1)項イ 劇場など・(2)項 キャバレーなど・(3)項 飲食店など・(4)項 百貨店・(7)項 学校・(8)項 図書館・(9)項 浴場・(10)項 停車場など・(11)項 神社などの2階以上の階または地階で、収容人員が50人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4階または5階 | 6階~10階 |

|

避難はしご

避難用タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋

避難タラップ |

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

そして下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては、10人以上のものとなります。

第4号:収容人数100人以上の工場・その他の事業所

令別表第一(12)項イ 工場・(12)項ロ スタジオなど、および(15)項 その他の事業所においては3階以上の階または地階で、収容人員が、3階以上の無窓階または地階にあっては100人以上、その他の階にあっては150人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4階または5階 | 6階~10階 |

|

避難はしご

避難用タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ |

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

上記の用途を表にしてみてみると、2階部分には避難はしご等の避難器具の設置が必要ない事が分かります。

第5号:令別表第1で上記①~④以外に該当する防火対象物

令別表第一に掲げる防火対象物の3階以上の階(ただし、(2)項 キャバレー等・(3)項 飲食店等・及び(16)項イ 複合用途防火対象物で2階に(2)項 キャバレー等・(3)項 飲食店等があるものは2階)のうち、当該階から避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。

| 地階 | 2階 | 3階 | 4階または5階 | 6階~10階 |

| 滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難タラップ |

滑り台

避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋

避難タラップ |

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

滑り台

避難はしご(ハッチ) 救助袋 緩降機 避難橋

|

また、当該階に総務省令で定める有効な開口部(消防法施行規則 第4条の2の2〔避難上有効な開口部〕)を有しない壁で区画されている部分がある場合にあっては、その区画された部分から避難階または地上に直通する階段が2つ以上ない階で収容人数が10人以上のものに避難はしご等の避難器具を設けることとなっています。

上記の用途別一覧表をまとめたものが以下の早見表になります。

【早見表】避難器具の設置基準

❝倍読み❞ の規定

避難器具の設置基準が生じるかどうかの基準となる収容人員を倍にできる ❝倍読み❞ について消防法施行規則 第26条〔避難器具の設置個数の減免〕にて以下の通り規定されています。

令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文中「100人」を「200人」に、「200人」を「400人」に、「300人」を「600人」に読み替えて算出して得た数以上とする。

一 主要構造部を耐火構造としたものであること。

二 避難階または地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。)で、避難階段または特別避難階段が2以上設けられていること。

避難器具については毎年、消防用設備等の問 21に出題されています。

消防用水

消防用水に関する基準については消防法施行令 第27条〔消防用水に関する基準〕にて以下の通り規定されています。(※ 抜粋)

消防用水は、その有効水量(地盤面下に設けられている消防用水にあっては、その設けられている地盤面の高さから4.5m以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。)の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあってはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあってはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商(一未満のはしたの数は切り上げるものとする。)を20 ㎥に乗じた量以上の量となるように設けること。

面積 耐火建築物 7,500 ㎡ 5,000 ㎡ 2,500 ㎡ 第一項第二号に掲げる建築物 12,500 ㎡ この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、0.8 ㎥毎分の流量を20 ㎥の水量に換算するものとする

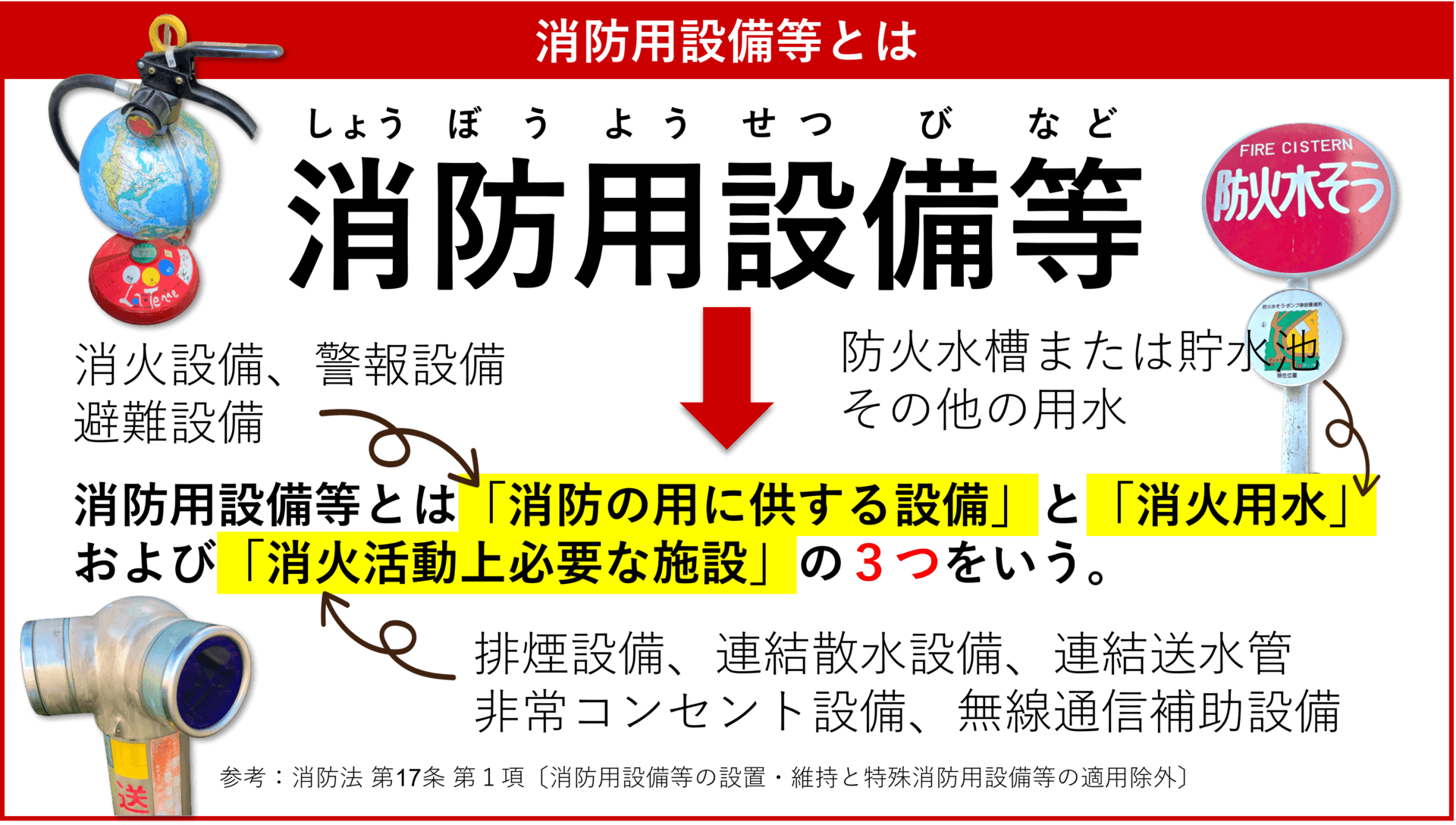

【補足】消防用設備等の種類3つ

消防用設備等の大まかな分類には「消防の用に供する設備」と「消防用水」および「消火活動上必要な施設」の3種類があります。

消防用設備等3つ

- 消防の用に供する設備

- 消火用水

- 消火活動上必要な施設

それでは消防の用に供する設備ではない ❝消防用水❞ に続いて、消防の用に供する設備ではない ❝消火活動上必要な施設❞ に分類される設備について学習していきましょう。

消火活動上必要な施設

排煙設備

排煙設備の設置基準は消防法施行令 第28条〔排煙設備に関する基準〕第1項に以下の通り規定されています。

| 用途 | 面積 | |

| 1 | (16の2)項(地下街) | 延べ面積1,000 ㎡以上 |

| 2 | (1)項(劇場等)の舞台部 | 床面積500 ㎡以上 |

| 3 | (2)項(遊技場等)、(4)項(物販店舗)、(10)項(駅舎)、(13)項(駐車場等)の地階または無窓階 | 床面積1,000 ㎡以上 |

消防排煙と建築排煙の違い

上述した ❝排煙設備❞ は ❝消火活動上必要な施設❞ であり、消防隊が安全な消火活動をするための設備です。

館内の人々を安全に避難させる目的である建築基準法に基づく排煙設備とは設置基準が異なるので注意してください。

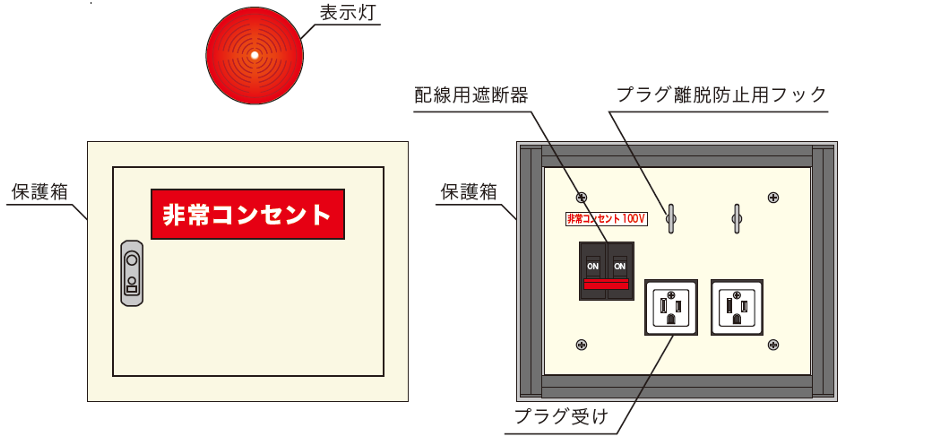

非常コンセント設備

非常コンセント設備に関する基準は消防法施行令 第29条の2〔非常コンセント設備に関する基準〕にて以下の通り規定されています。

- 一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が11以上のもの

- 二 別表第一(16の2)項 地下街に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

2 前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置および維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

- イ 前項第一号に掲げる建築物の11階以上の階 50m

- ロ 前項第二号に掲げる防火対象物の地階 50m

二 非常コンセント設備は、単相交流100ボルトで15A以上の電気を供給できるものとすること。

三 非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。

消火活動上必要な施設については毎年、専攻科目:消防用設備等の問 23に出題されています。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】消防用設備等②:消防用設備等の技術上の基準関係

以下の過去問は無断転載厳禁です(発覚した場合は顧問弁護士によって無断転載者の開示請求および法的措置をします)

【過去問】遡及適用

消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令もしくはこれに基づく命令または同条第2項の規定に基づく条例の規定に改正があった場合の改正後の規定(以下「改正規定」という。)の施行または適用の際、現に存する次の防火対象物における消防用設備等のうち、改正規定が適用されるものとして、消防法令上誤っているものはどれか。

ただし、当該消防用設備等は、改正規定に適合していないものとし、改正前の規定に適合しているものとする。

1 図書館(政令別表第1(8)項)に設置された緩降機

2 駐車場(政令別表第1(13)項イ)に設置された泡消火設備

3 老人短期入所施設(政令別表第1(6)項ロ(1))に設置された自動火災報知設備

4 共同住宅(政令別表第1(5)項ロ)に設置された誘導灯

消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令もしくはこれに基づく命令または同条第2項の規定に基づく条例の規定に改正があった場合の改正後の規定(以下「改正規定」という。)の施行または適用の際、現に存する次の防火対象物における消防用設備等のうち、改正規定が適用されるものとして、消防法令上誤っているものはどれか。

ただし、防火対象物は消防法第17条第1項の防火対象物とし、改正規定の施行または適用の後、政令で定める増築・改築または大規模の修繕もしくは模様替えは行われていないものとする。また、当該消防用設備等は、改正規定に適合していないものとし、従前の規定に適合しているものとする。

1 政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物における漏電火災警報器

2 政令別表第1(14)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備

3 政令別表第1(15)項に掲げる防火対象物における非常警報設備

4 政令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物における消火器

【過去問】検定対象機械器具

消防法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具として、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、いずれも政令第37条の除外規定(特殊消防用設備等の部分等)には該当しないものとする。

1 漏電火災警報器

2 泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く。)

3 住宅用防災警報器

4 緩降機

検定対象機械器具等の検定に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 型式適合検定とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて規則で定める方法により行う検定である。

2 総務大臣は、型式承認を受けた者が正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式承認の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

3 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会または法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。

4 輸出されるものとして総務大臣の承認を受けたものまたは船舶安全法もしくは航空法の規定に基づく検査もしくは試験に合格したものについても、検定対象機械器具等に含まれる。

【過去問】屋内消火栓設備

下の表は、屋内消火栓設備の技術上の基準の一部をまとめたものである。表中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、消防法上正しいものは次のうちどれか。

| 1号消火栓(政令第11条第3項第1号の規定に基づき設置される屋内消火栓設備) | 2号消火栓(政令第11条第3項第2号の規定に基づき設置される屋内消火栓設備) | 広範囲型2号消火栓(政令第11条第3項第2号ロの規定に基づき設置される屋内消火栓設備) | |

| 工場・倉庫への設置 | 可 | 【 ア 】 | 不可 |

| 階の各部分から一のホース接続口までの水平距離 | 【 イ 】m以下 | 15m以下 | 25m 以下 |

| ノズルの先端における放水圧力 | 0.17MPa 以上 | 0.25MPa 以上 | 【 ウ 】MPa以上 |

| 【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |

| 1 | 可 | 15 | 0.17 |

| 2 | 可 | 25 | 0.25 |

| 3 | 不可 | 25 | 0.17 |

| 4 | 不可 | 15 | 0.25 |

消防法施行令別表第1(12)項イに掲げる防火対象物に設置する屋内消火栓設備に関する基準についての記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けなければならない。

2 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20ⅿ以下となるように設けなければならない。

3 屋内消火栓設備が、いずれの階においても当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは2個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25MPa以上で、かつ放水量が60ℓ毎分以上の性能のものとしなければならない。

4 屋外消火栓設備を政令第19条に定める技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときは、政令第11条第1項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(1階部分に限る。) について屋内消火栓設備を設置しないことができる。

【過去問】スプリンクラー設備

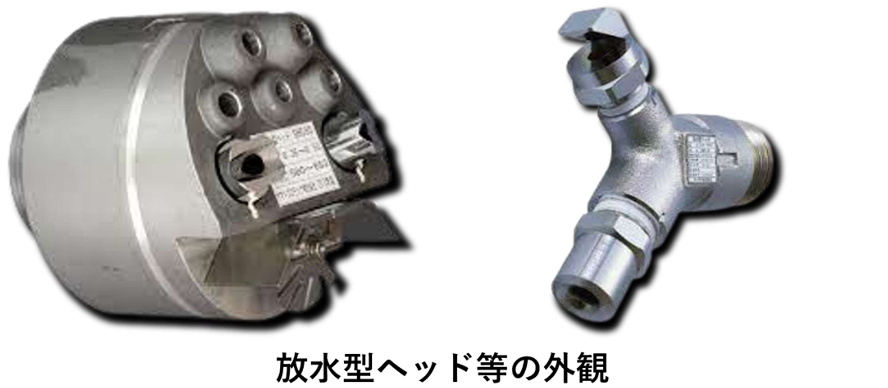

スプリンクラーヘッドの種別として、消防法令上閉鎖型スプリンクラーヘッドに該当しないものは次のうちどれか。

1 標準型ヘッド

2 小区画型ヘッド

3 側壁型ヘッド

4 放水型ヘッド等

スプリンクラー設備に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、特定施設水道用連結型スプリンクラー設備を除くものとする。

1 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。

2 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の末端試験弁は、流水検知装置または圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに1個ずつ、放水圧力が最も低くなると予想される配管の部分に設けること。

3 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁の起動操作部は、開放型スプリンクラーヘッドの存する階で、火災のとき容易に接近することができ、かつ床面からの高さが0.8m 以上1.5m以下の箇所に設けること。

4 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備でラック式倉庫に設けるものにあっては、制御弁を当該防火対象物の階ごとに設けること。

【過去問】3類(不活性ガス消火設備、粉末消火設備)

消防法施行規則第19条第5項に規定する全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物またはその部分の開口部に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 二酸化炭素を放射するものにあっては、階段室・非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならない。

2 二酸化炭素を放射するものにあっては、床面からの高さが階高の3分の2以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるものまたは保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。

3 窒素・IG-55またはIG-541を放射するものにあっては、消火剤放射前に防護区画の開口部を閉鎖できる自動閉鎖装置を設けないことができる。

4 二酸化炭素を放射するものを設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁・柱・床または天井に開口部が存する場合にあっては、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に消火剤が防護区画に隣接する部分に消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を規則第19 条第5条第17号の規定の例により設けなければならない。

粉末消火設備に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けなければならない。

2 全域放出方式または局所放出方式の粉末消火設備には、非常電源を附置しなければならない。

3 道路の用に供される部分には、全域放出方式または局所放出方式の粉末消火設備を設けなければならない。

4 駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第3種粉末としなければならない。

【過去問】自動火災報知設備

消防法施行規則第23条第5項に規定する自動火災報知設備の感知機の設置場所と感知器の種別の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、当該場所は感知器の機能に支障をおよぼすおそれのある場所でないものとする。

| 感知器の設置場所 | 感知器の種別 | |

| 1 | 政令別表第1(12)項に掲げる防火対象物の廊下および通路 | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 |

| 2 | 感知器を設置する区域の天井等の高さが20ⅿである場所 | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 |

| 3 | 政令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物で、遊興のための設備または物品を客に利用させる薬務の用に供する個室 | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 |

| 4 | 政令別表第1(15)項に掲げる防火対象物の階段部分 | 煙感知器 |

自動火災報知設備の差動式分布型感知器(空気管式のもの)の設置に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 感知器の露出部分は、感知区域ごとに10mとした。

2 感知器は、取付け面の下方0.3mの位置に設けた。

3 一の検出部に接続する空気管の⾧さは、100mとした。

4 感知器の検出部は、5°以上傾斜させないように設けた。

【過去問】火災通報装置

消防機関へ常時通報することができる電話が設置されている次の防火対象物のうち、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならないものとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、設置する防火対象物と消防機関との距離は考慮しないものとする。

1 事務所(政令別表第1(15)項)で、延べ面積500㎡のもの

2 幼稚園(政令別表第1(6)項ニ)で、延べ面積500㎡もの

3 特別養護老人ホーム(政令別表第1(6)項ロ(1))で、延べ面積275㎡のもの

4 宿泊所(政令別表第1(5)項イ)で、延べ面積275㎡のもの

【過去問】非常放送設備

地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物に設置する非常ベルまたは自動式サイレンの音響装置に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 出火階が1階の場合にあっては、出火階および地階に限って警報を発することができるものであること。

2 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階およびその他の地階に限って警報を発することができるものであること。

3 出火階が2階以上の階の場合にあっては、出火階、その直下階に限って警報を発することができるものであること。

4 出火階が2階以上の階の場合にあっては、出火階、その直上階および直下階に限って警報を発することができるものであること。

【過去問】誘導灯

誘導灯に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 非常電源は、直行変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に10分間作動できる容量以上とすること。

2 雨水のかかるおそれのある場所または湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。

3 誘導灯に設ける点滅機能は、屋内から直接地上に通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)または直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。

4 階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、路面または表面および踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

消防法施行規則第28条の2第1項第3号に規定する防火対象物の避難階にある居室に、避難口誘導灯を設置することを要しない条件として、定められていないものは次のうちどれか。

1 主として居室に存する者が利用する、屋内から直接地上へ通ずる避難口(附室が設けられている場合には当該附室の出入口)を有すること。

2 燐光等により光を発する誘導標識(蓄光式誘導標識)が消防庁⾧官の定めるところにより設けられていること。

3 政令別表第1(4)項に掲げる防火対象物であること。

4 室内の各部分から、主として居室に存する者が利用する、屋内から直接地上へ通ずる避難口(附室が設けられている場合には当該附室の出入口)を容易に見とおし、かつ識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30m以下であること。

【過去問】避難器具

避難器具の設置に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 避難器具は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分は避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、または規則で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないものには、収容人員にかかわらず設置しなければならない。

2 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段・避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置しなければならない。

3 避難器具の設置を要する防火対象物の階について、主要構造部を耐火構造とすれば、当該階に設置する避難器具の個数を減免することができる。

4 避難器具(すべり棒・避難ロープ・避難橋および避難用タラップを除く。)を設置する開口部は、原則として同一垂直線上の位置としなければならない。

下の表は、消防法施行令第25条第1項第1号に規定する政令別表第1(6)項に掲げる防火対象物の各階に適応するものとされる避難器具を示したものである。表中の【 】に当てはまる避難器具の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

| 適応するものとされる避難器具 | |

| 2階 | すべり台 【 ア 】 【 イ 】 【 ウ 】 避難橋 避難用タラップ |

| 3階 | すべり台 【 イ 】 【 ウ 】 避難橋 避難用タラップ |

| 4階または5階 | すべり台 【 イ 】 【 ウ 】 避難橋 避難用タラップ |

| 6階以上の階 | すべり台 【 イ 】 避難橋 避難用タラップ |

| 【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |

| 1 | すべり棒 | 救助袋 | 避難はしご |

| 2 | 避難はしご | 救助袋 | 緩降機 |

| 3 | 避難はしご | 緩降機 | 救助袋 |

| 4 | 救助袋 | 緩降機 | 避難はしご |

【過去問】排煙設備

消防法施行令第28条第1項に規定する排煙設備を設置していなければならない防火対象物またはその部分として、正しいものは次のうちどれか。

ただし、当該防火対象物またはその部分は、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして規則第29条で定める排煙設備の設置を要しない部分ではないものとする。

1 劇場(政令別表第1(1)項イ)の舞台部で、床面積が600㎡のもの

2 遊技場(政令別表第1(2)項ロ)の無窓階で、床面積が700㎡のもの

3 物品販売店舗(政令別表第1(4)項)の無窓階で、床面積が600㎡のもの

4 地下街(政令別表第1(16の2)項で、延べ面積が700㎡のもの

【過去問】消防用水

消防用水に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 消防用水は、専用の防火水槽のほか、プール等が該当するが、水量が変動し、定まらない流水は該当しない。

2 地盤面下に設けられている消防用水の有効水量は、設けられている地盤面の高さから4.5m以内の部分の水量をいう。

3 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m以下となるように設けるものとする。

4 消防用水は、消防ポンプ自動車が2m以内に接近することができるように設けるものとする。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝消防用設備等③:消防設備士および消防設備点検資格者関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)