おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(消防用設備等)の出題範囲

ここでは「消防用設備等③:消防設備士および消防設備点検資格者関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

消防用設備等③:消防設備士および消防設備点検資格者関係

◎ 消防用設備点検

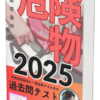

防火対象物(消防法 第17条にて消防用設備等の設置義務が生じている建物)の関係者は、防火対象物の消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならないことが消防法 第17条の3の3〔消防用設備等または特殊消防用設備等の点検及び報告〕にて規定されています。

※ただし令別表第1の(20)項 舟車(しゅうしゃ)のみ消防法 第17条の3の3の消防用設備点検を要しません。

任意設置の消防用設備等は点検対象外

消防法 第17条にて消防用設備等の設置義務が生じている建物のみ消防用設備点検の対象となる為、❝任意に設置された消防用設備等❞ については点検報告の対象外です。

消防用設備点検の実施義務は、防火対象物の関係者にあることを覚えておきましょう!

-

-

参考法令共通⑦:消防用設備点検と点検結果報告の義務とは?【過去問】

続きを見る

有資格者に点検させなければならない防火対象物

実は「17条の3の3の点検(=消防用設備点検)」は必ずしも消防設備士や消防設備点検資格者などの有資格者が点検しなければならないわけではなく、以下の条件3つに該当する防火対象物についてのみ有資格者による点検が必要です。

有資格者が点検する建物条件3つ

- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの

- 特定一階段等防火対象物(3階以上もしくは地階に特定防火対象物の用途があり、かつ避難経路は屋内階段が1本の建物)

この条件に当てはまらなければ消防法上、消防用設備点検は誰でもやっていいことになっています。

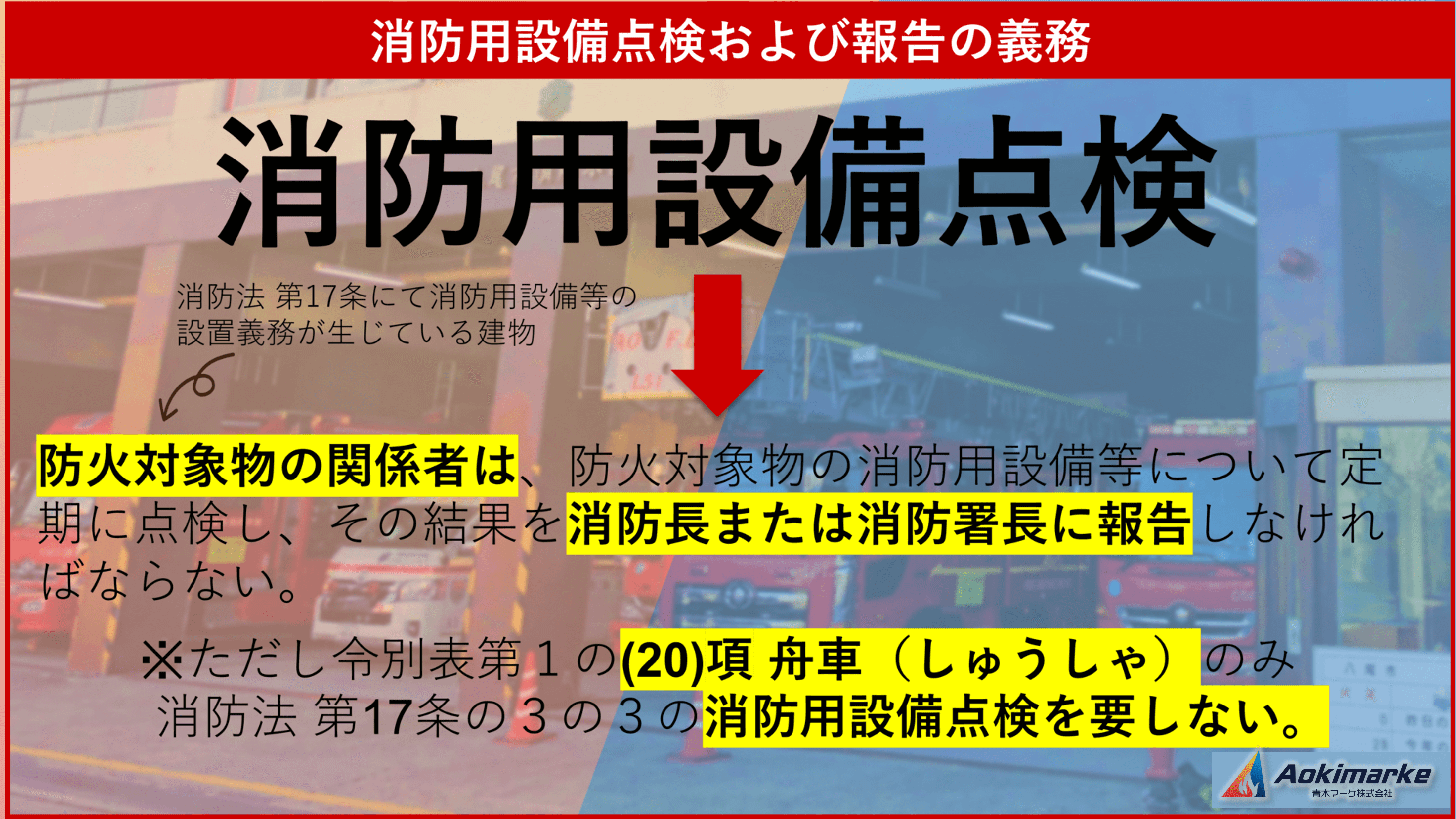

消防用設備点検および報告の周期

17条の3の3の点検(=消防用設備点検)の実施および報告の周期は、以下の通りです。(※ 実施と報告の周期が違うことに注意!)

総合点検を簡単に説明すると「総合点検=機器点検+α」です。

【補足】特殊消防用設備等の点検

特殊消防用設備等の点検については消防法施行規則 第31条の6〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕第2項にて以下の通り規定されています。

- 2 法第17条の3の3の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。

「設備等技術基準」と「設置等設置維持計画」の違い

- 設備等技術基準‥‥‥消防用設備等

- 設置等設置維持計画‥‥‥特殊消防用設備等(オーダーメイド的な)

---

参考消防法 第17条〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕、消防法施行規則 第31条の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査〕

特殊消防用設備等の点検周期については消防法施行規則 第31条の6〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕第6項にて以下の通り規定されています。

- 六 特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。

消防設備士が実施する消防用設備等の設置・点検については毎年、消防用設備等の問 24に出題されています。

◎ 消防設備士の義務4つ

消防設備士の義務について消防法 第17条の10〔消防設備士講習〕、消防法 第17条の12〔消防設備士の責務〕や消防法 第17条の13〔消防設備士の免状の携帯義務〕および消防法 第17条の14〔工事着手の届出〕にて以下の4つが規定されています。

消防設備士の義務4つ

-

講習の受講

-

誠実な業務

-

免状の携帯

-

着工届の作成および提出

-

-

参考法令共通⑬:消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)【過去問】

続きを見る

義務講習の受講時期

消防設備士の義務講習の受講時期について、消防法施行規則 第33条の17〔講習〕にて以下の通り規定されています。

消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。

2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

甲種消防設備士の着工届

甲種消防設備士は消防設備士でなければ行ってはならない工事(独占業務)をしようとするときに「着工届」を作成・提出します。

着工届は、その工事に着手しようとする10日前までに工事整備対象設備等の種類および工事場所その他必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければなりません。

-

-

参考法令共通⑨:消防設備士の免状と工事または整備の独占業務【過去問】

続きを見る

消防設備士免状の種類毎の独占業務の区分

消防設備士の免状は以下の8種類があり、それぞれ独占業務の対象となる設備があります。

-

特類‥その他の消防用設備等

-

1類‥スプリンクラー設備、屋内・屋外消火栓設備など

-

2類‥泡消火設備

-

3類‥不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

-

4類‥自動火災報知設備、誘導灯など

-

5類‥避難器具(避難はしご・救助袋・緩降機など)

-

6類‥消火器具

-

7類‥漏電火災警報設備

特類は甲種のみ、1~5類は甲種および乙種、6類および7類は乙種のみです。

上記のうち以下14つの設備は「工事整備対象設備等」に該当する為、工事をしようとする際は甲種消防設備士が消防長または消防署長に「着工届」を提出する必要があります。

14つの工事整備対象設備等

- 屋内消火栓設備

- スプリンクラー設備

- 水噴霧消火設備

- 泡消火設備

- 不活性ガス消火設備

- ハロゲン化物消火設備

- 粉末消火設備

- 屋外消火栓設備

- 自動火災報知設備 9の2 ガス漏れ火災警報設備

- 消防機関へ通報する火災報知設備

- 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)

- 救助袋

- 緩降機

上記以外の消防用設備等については「着工届」の提出は不要ですが、所轄消防署によっては「設計届」の提出が必要です。

“設計届” とは “着工届” の代わりに、大阪市火災予防条例 第61条の2 に基づいて作成・提出する工事設計書の事です。

【補足】「軽微な整備」とは?

以下の「軽微な整備」に該当する作業については、消防設備士の免状がなくても行えます。

軽微な整備

- 屋内消火栓設備の表示灯の交換

- 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備のホースまたはノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換

- 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備の消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するもの

消防設備士免状の交付を受けている者または総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等または特殊消防用設備等の種類

消防設備士免状の交付を受けている者が点検を行うことができる消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)に規定されている消防設備士の種類および指定区分と、点検を行うことができるとされている消防用設備等の種類の組合せが以下の通り規定されています。

| 消防設備士の種類及び指定区分 | 消防用設備等の種類 | |

| 1 | 第1類(甲種・乙種)

第2類(甲種・乙種) |

動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管 |

| 2 | 第4類(甲種・乙種)

第7類(乙種) |

非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、加圧防排煙設備、共同住宅用非常警報設備 |

| 3 | 上記2の消防設備士のうち、電気工事士免状(1種・2種)及び電気主任技術者免状(1〜3種)の交付を受けている者 | 誘導灯、誘導標識 |

| 4 | 第5類(甲種・乙種) | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機以外の避難器具 |

| 5 | 第6類(乙種) | 簡易消火用具 |

| 6 | 第1類(甲種・乙種)

第2類(甲種・乙種) 第3類(甲種・乙種) |

パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備 |

| 7 | 第1類(甲種・乙種) | 共同住宅用スプリンクラー設備 |

| 8 | 第4類(甲種・乙種) | 共同住宅用及び住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |

| 9 | 第2類(甲種・乙種) | 特定駐車場用泡消火設備 |

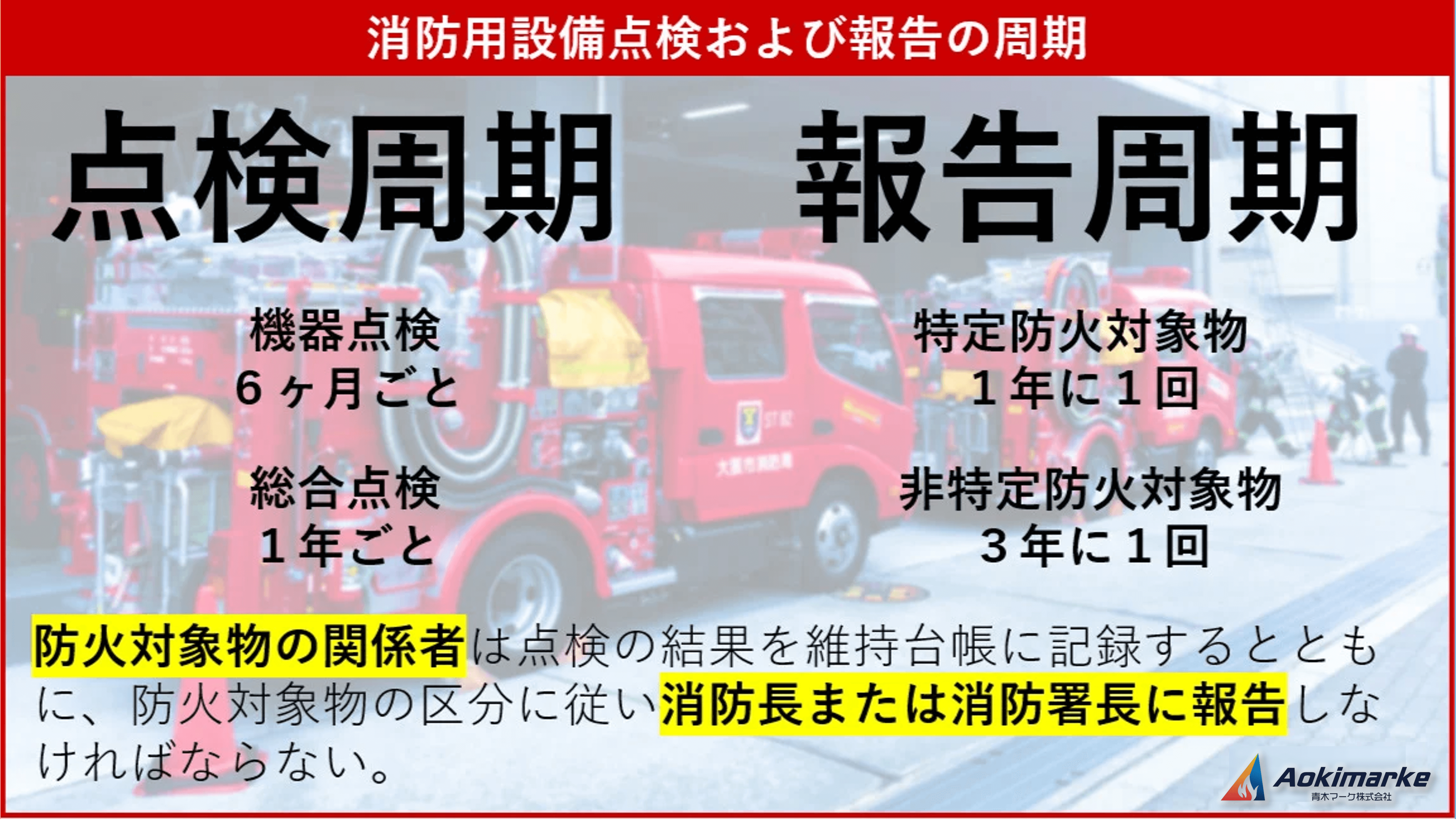

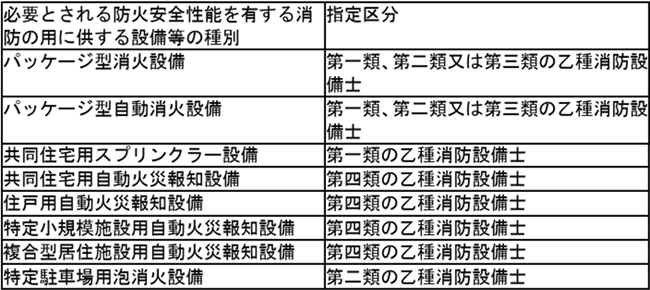

消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事または整備の種類

消防設備士が行うことができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事又は整備の種類を定める件にて以下の通り規定されています。

消防法施行規則 第33条の3第2項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の工事または整備の種類は、次の表の上欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とし、それぞれ同表下欄に掲げる指定区分により行うことができる。

甲種消防設備士

乙種消防設備士

ルートBの設備(防火安全性能を有する消防の用に供する設備等)については毎年、消防用設備等の問 26に出題されています。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】消防用設備等③:消防設備士および消防設備点検資格者関係

義務講習

消防設備士講習に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

1 消防設備士は、その業務に従事することになった日以後における最初の4月1日から2年以内に工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに当該講習を受けなければならない。

2 消防設備士は、その業務に従事することになった日から2年以内に工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受け、その後、前回の講習を受けた日から5年以内ごとに当該講習を受けなければならない。

3 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受け、これ以降は、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに当該講習を受けなければならない。

4 消防設備士は、免状の交付を受けた日から2年以内に工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受け、その後、前回の講習を受けた日から5年以内ごとに当該講習を受けなければならない。

着工届

消防設備士に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

2 消防設備士は、その免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に消防法第17条の10に規定する講習を受け、これ以降は、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに当該講習を受けなければならない。

3 甲種消防設備士は、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の7日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防⾧または消防署⾧に届け出なければならない。

4 消防設備士免状の交付を受けていない者は、危険物の製造所等の位置・構造および設備の技術上の基準または設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)または整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。

消防法施行令第36条の2第1号に規定する消防設備士でなければ工事を行ってはならない消防用設備等のみの組合せとして正しいものは次のうちどれか。

ただし、当該消防用設備等は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等であり、電源・水源および配管の部分を除くものとする。

| 1 | 緩降機 | 非常警報設備 |

| 2 | ガス漏れ火災警報設備 | 連結散水設備 |

| 3 | 不活性ガス消火設備 | 無線通信補助設備 |

| 4 | 屋外消火栓設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |

独占業務

消防設備士の種類と点検を行うことができる消防用設備等の種類の組合せとして消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

| 消防設備士の種類 | 消防用設備等の種類 | |

| 1 | 第1類の甲種消防設備士 | 排煙設備 |

| 2 | 第4類の甲種消防設備士 | 非常警報設備 |

| 3 | 第5類の乙種消防設備士 | 滑り台 |

| 4 | 第6類の乙種消防設備士 | 簡易消火器具 |

消防設備士免状の交付を受けている者または総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等または特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)に規定されている消防設備士の種類および指定区分と、点検を行うことができるとされている消防用設備等の種類の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

なお、当該点検を行う者は消防設備士以外の免状の交付は受けておらず、他の資格は有していないものとする。

| 消防設備士の種類および指定区分 | 消防用設備等の種類 | |

| 1 | 第1類の甲種消防設備士 | 特定駐車場用泡消火設備 |

| 2 | 第3類の乙種消防設備士 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |

| 3 | 第4類の甲種消防設備士 | 非常コンセント設備 |

| 4 | 第7類の乙種消防設備士 | 誘導灯 |

軽微な整備

屋内消火栓設備に関する次の工事または整備のうち、消防設備士でなければ行ってはならないものとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、当該屋内消火栓設備は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等であるものとする。

1 消火栓箱の補修

2 ホースまたはノズルの交換

3 バルブ類の交換

4 表示灯の交換

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝消防用設備等④:その他 消防同意・消防用設備等に関する専門的知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

の出題範囲.png)