【✍追記】

動画でもアラーム弁を含むスプリンクラー設備の仕組みについてまとめました!

アラーム弁の役割も解説!

動画とブログで、スプリンクラー設備やアラーム弁の仕組みをマスターして下さい!

アラーム弁の構造・仕組み

◎ アラーム弁って?

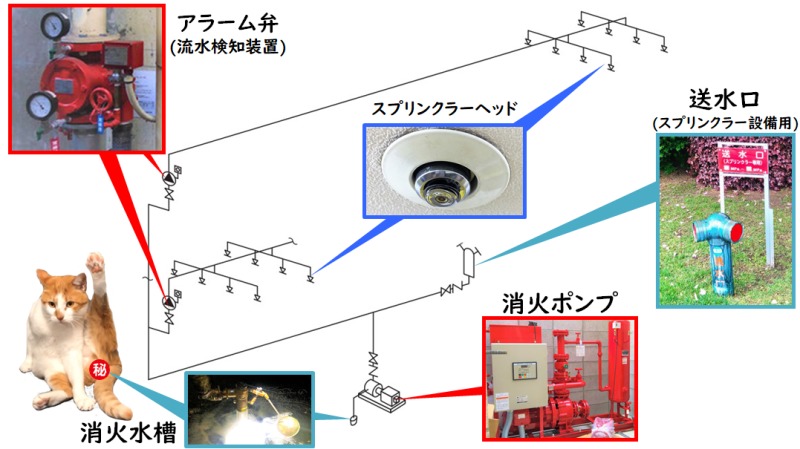

アラーム弁(流水検知装置)は、スプリンクラー設備や泡消火設備等の水系設備における配管系統の一部です。

アラーム弁は、スプリンクラー・泡ヘッドから放水 or 補助散水栓から放水する等で配管内の水圧が下がった時に ”自動で” 音響警報を鳴らす為の装置です。

◎ アラーム弁の仕組み

アラーム弁(流水検知装置)は、大まかに以下の様な構造になっています。

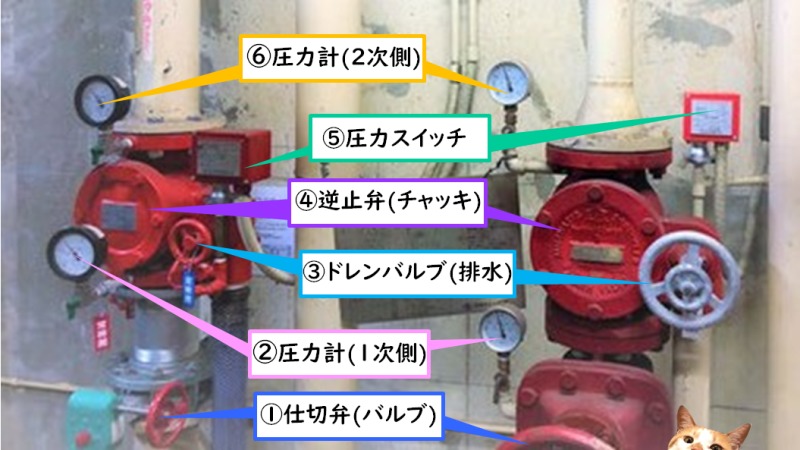

①仕切弁(バルブ)

アラーム弁の下にある仕切弁(バルブ)は、消火ポンプから送られてくる水を制御する為のものです。

通常時は ”開” になっており、以下の様な場合に ”閉” にすることがあります。

- 配管内の水を抜いて工事をする場合

- スプリンクラーヘッドから水が出て消火が終わった後に、水損を防止する場合

②圧力計(1次側)

圧力計(1次側)は、消火ポンプ~アラーム弁の間にかかっている水圧を表示するものです。

1次側・2次側とは

配管や配線について説明する際に「入ってくる方向」を1次側、「出ていく方向」を2次側と表現します。

今回、アラーム弁を基準とすれば1次側・2次側は以下の通りになります。

1次側‥消火ポンプ(最初)~アラーム弁 間

2次側‥アラーム弁~末端試験弁(最後) 間

③ドレンバルブ(排水)

配管内の水を抜く際に ”開” にするバルブです。

④逆止弁(チャッキ)

逆止弁は一方向にのみ水が流れる様にするもので、二次側から一次側に水が逆流することを防ぎます。

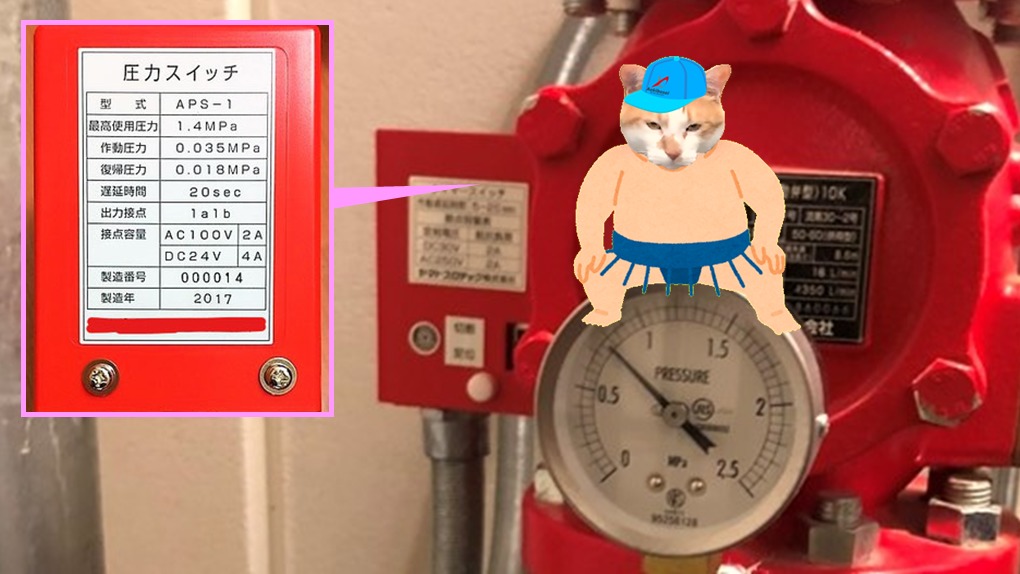

⑤圧力スイッチ

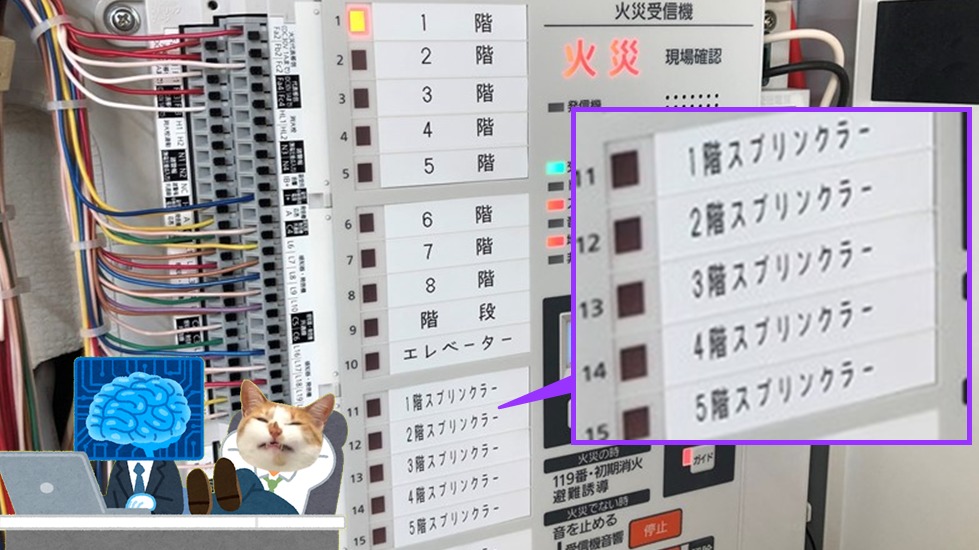

圧力スイッチで配管内の水圧低下が検知されることで、音響警報が鳴る様に信号が送られます。

消防検査時の音響確認

スプリンクラー設備や泡消火設備等の水系設備がある建物の消防検査では、配管内の水圧を減少させたときに圧力スイッチが働いて音響鳴動するかを確認します。

ちなみに、赤い表示灯ランプが消火ポンプが起動すると点滅するようになっています。

⑥圧力計(2次側)

圧力計(2次側)は、アラーム弁~末端試験弁の間にかかっている水圧を表示するものです。

◎ アラーム弁はどこにある?

アラーム弁(流水検知装置)の設置場所(※主にパイプシャフト内など)には「制御弁(スプリンクラー設備)」という標識が掲げられています。

特に建物の関係者様は、スプリンクラーヘッドが弾けた後にココで水を止めるので場所を把握されていて下さい。

末端試験弁とは

もし、またアラーム弁について分からなくなったら、当ページを再確認して下さいませ。

【国家資格】消防設備士1類の資格を取得してみませんか?

上述したアラーム弁を含むスプリンクラー設備の話は、全て消防設備士1類の資格試験に出題される内容です。

-

-

参考【🆕2025年度】どれから消防設備士試験を受けるべき?おすすめ順番と難易度ランキング

続きを見る

-

-

参考消防設備士試験の合格率は平均わずか30%!低い理由と対策【難易度】

続きを見る

-

-

参考【🆕令和7年】消防設備士1類おすすめ参考書ランキング2025【甲種】

続きを見る

-

-

参考【過去問5回分】消防設備士甲1の実技試験に出た過去問を徹底解説!

続きを見る

-

-

参考【🆕2025年度版】消防設備士「過去問テスト」1類の口コミ・評判まとめ

続きを見る

もし少しでもアラーム弁やスプリンクラー設備に興味がある方や、もっと詳しくなりたい知的好奇心旺盛な方は消防設備士の勉強にもチャレンジしてみて下さい!

◎ YouTubeもご覧下さい!

アラーム弁の役割も解説!

◎ まとめ

- アラーム弁ってのは ”流水検知装置” の通称で、簡単に言うと配管内に水が流れた時に警報音を鳴らす為の装置であった。

- アラーム弁があるから、スプリンクラー設備が作動したときに火災が発生した場所付近にいた人が音で気付くことができた。

- 次に「制御弁」とか「末端試験弁」の赤い標識見かけられた方に、アラーム弁について思いだして欲しかった。