おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(危険物)の出題範囲

ここでは「危険物③:貯蔵および取扱いの基準関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

危険物③:貯蔵および取扱いの基準関係

◎ 貯蔵所または取扱所の区分

貯蔵所の区分

危険物の貯蔵所の ❝区分❞ については危険物の規制に関する政令 第2条〔貯蔵所の区分〕にて以下の通り規定されています。

- 一 屋内貯蔵所‥‥‥‥屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 二 屋外タンク貯蔵所‥‥屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 三 屋内タンク貯蔵所‥‥屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 四 地下タンク貯蔵所‥‥地盤面下に埋没されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 五 簡易タンク貯蔵所‥‥‥簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 六 移動タンク貯蔵所‥‥‥車両(被けん引自動車にあっては、前車軸を有しないものであって、当該被けん引自動車の一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車およびその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

- 七 屋外貯蔵所‥‥‥屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するものもしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る。)または第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が0℃以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

取扱所の区分

危険物の ❝取扱所❞ の区分については危険物の規制に関する政令 第3条〔取扱所の区分〕にて以下の通り規定されています。

- 一 給油取扱所‥‥‥給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定された容量4,000 ℓ以下のタンク(容量2,000 ℓを超えるタンクにあつては、その内部を2,000 ℓ以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するため固定した注油設備によって危険物を取り扱う取扱所を含む。)

二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの

- イ 第一種販売取扱所‥‥‥指定数量の倍数が15以下のもの

- ロ 第二種販売取扱所‥‥‥指定数量の倍数が15を超え40以下のもの

- 三 移送取扱所‥‥‥配管およびポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管およびこれに附属する設備)によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地およびこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。

- 四 一般取扱所‥‥‥前三号に掲げる取扱所以外の取扱所

◎ 屋内貯蔵所

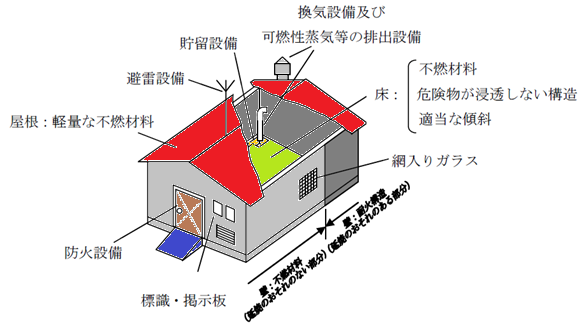

危険物の規制に関する政令 第10条〔屋内貯蔵所の基準〕にて以下の通り規定されています。

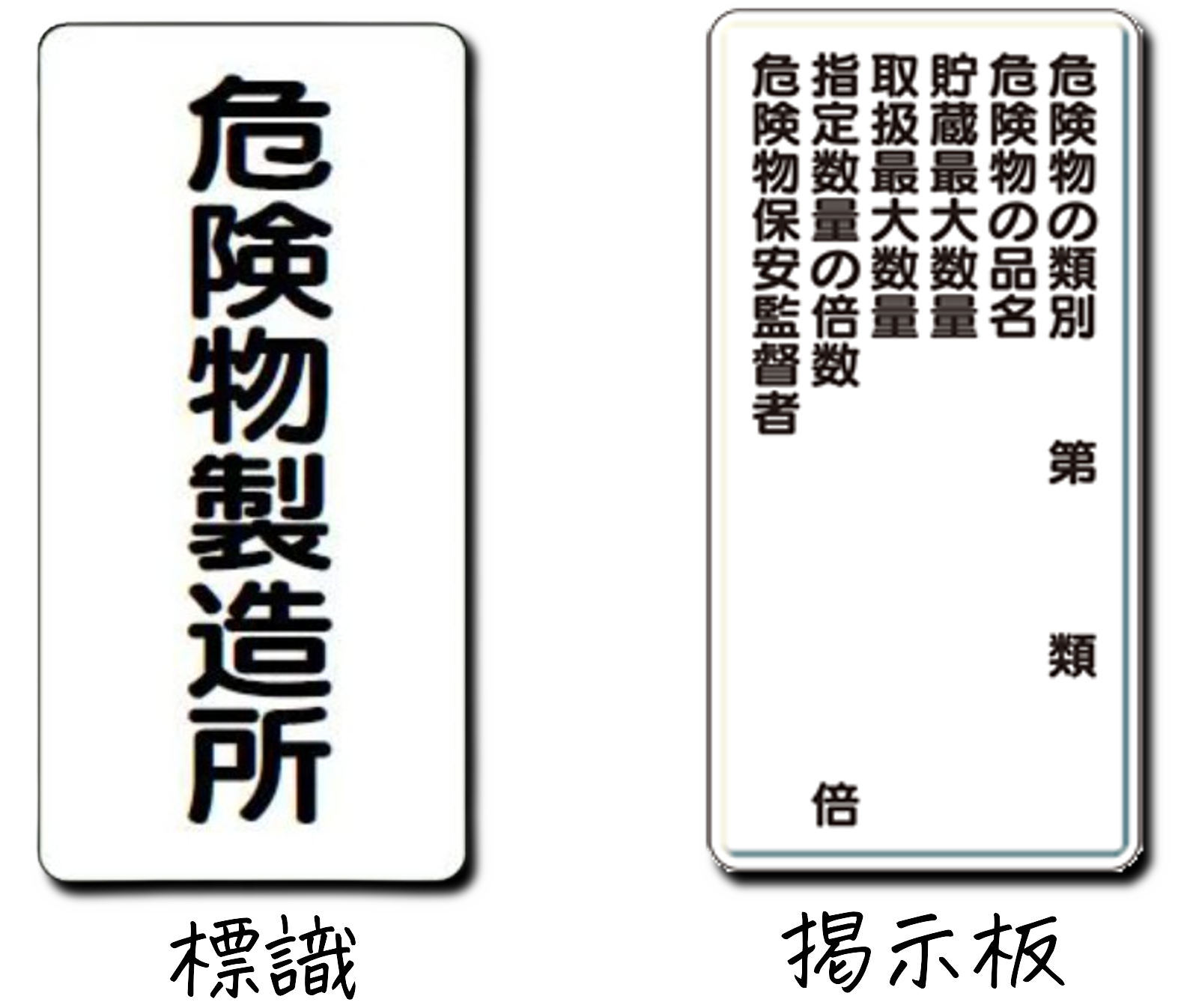

- 三 屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところ(危険物の規制に関する規則 第17条〔標識〕)により、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

- 三の二 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。

- 四 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(軒高)が6m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第二類または第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるものにあっては、その軒高を20m未満とすることができる。

- 五 一の貯蔵倉庫の床面積は、1,000 ㎡を超えないこと

- 八 貯蔵倉庫の窓および出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

曖昧さ回避

- 窓および出入口‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥防火設備

- 延焼のおそれのある外壁に設ける出入口‥‥‥随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備

- 六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫または第二類もしくは第四類の危険物(引火性固体および引火点が70℃未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱および床を不燃材料で造ることができる。

- 七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状のものおよび引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあっては屋根を耐火構造とすることができ、第五類の危険物のみの貯蔵倉庫にあっては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料または不燃材料で造った天井を設けることができる。

- 十一の二 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造および設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

- 十二 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、または取り扱うために必要な採光、照明および換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。

- 十三 電気設備は、前条第一項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

- 十四 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。

屋内貯蔵所の架台

危険物の規制に関する規則 第16条の2の2〔屋内貯蔵所の架台の基準〕にて以下の通り規定されています。

- 一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。

- 二 架台は、当該架台およびその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。

- 三 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所

指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所については危険物の規制に関する政令 第10条〔屋内貯蔵所の基準〕第3項にて以下の通り規定されています。

- 3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が20以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造および設備の技術上の基準は、第1項第3号および第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

- 一 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階または二階のいずれか一の階に設置すること。

- 二 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を6m未満とすること。

- 三 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、75㎡を超えないこと。

- 四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はりおよび屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の強度を有する構造の床または壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。

- 五 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

- 六 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。

- 七 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気および排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

屋内貯蔵所については毎年、危険物の問 16に出題されています。

危険物の表示

類毎の危険物に掲げる表示については危険物の規制に関する規則 第44条〔表示〕に以下の通り規定されています。

- イ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するものにあっては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」および「禁水」、その他のものにあっては「火気・衝撃注意」および「可燃物接触注意」

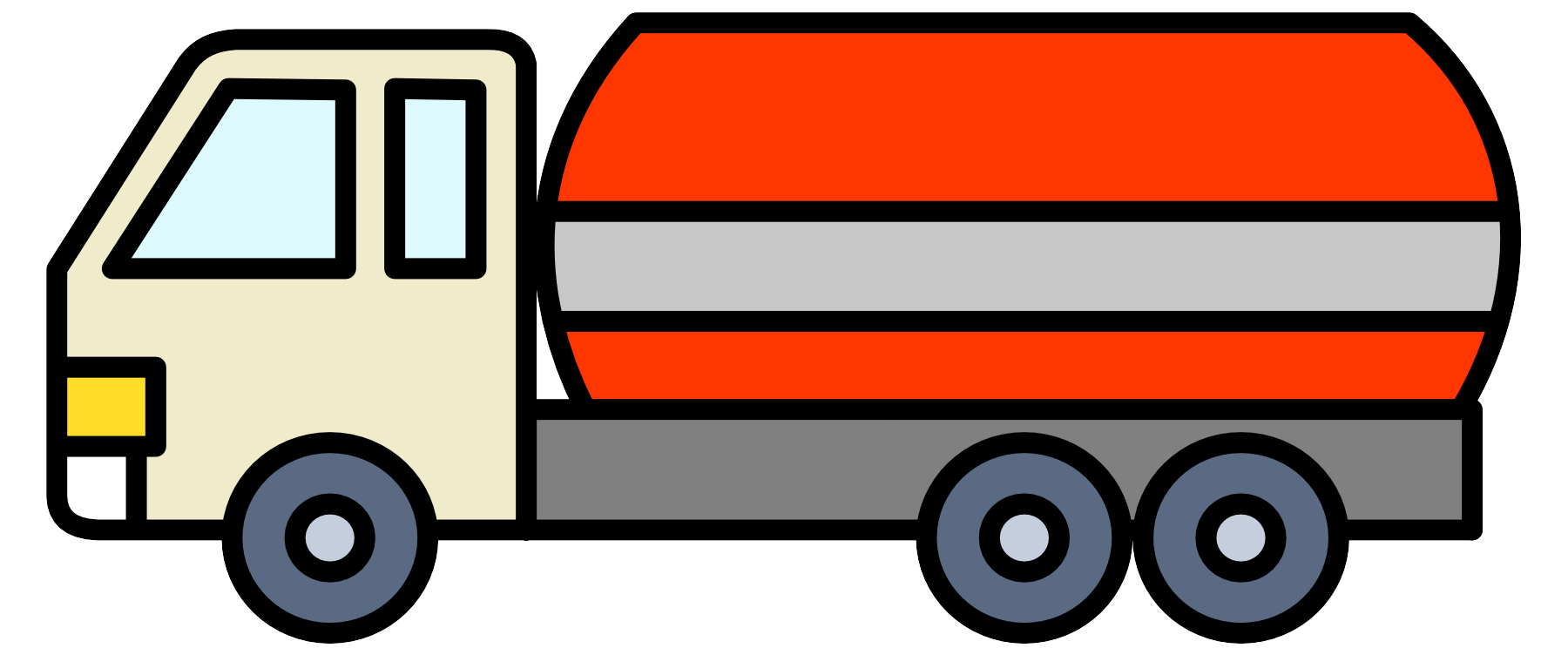

- ロ 第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウムまたはこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」および「禁水」、引火性固体にあっては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」

- ハ 自然発火性物品にあっては「空気接触厳禁」および「火気厳禁」、禁水性物品にあっては「禁水」

- ニ 第四類の危険物にあっては「火気厳禁」

- ホ 第五類の危険物にあっては「火気厳禁」および「衝撃注意」

- ヘ 第六類の危険物にあっては「可燃物接触注意」

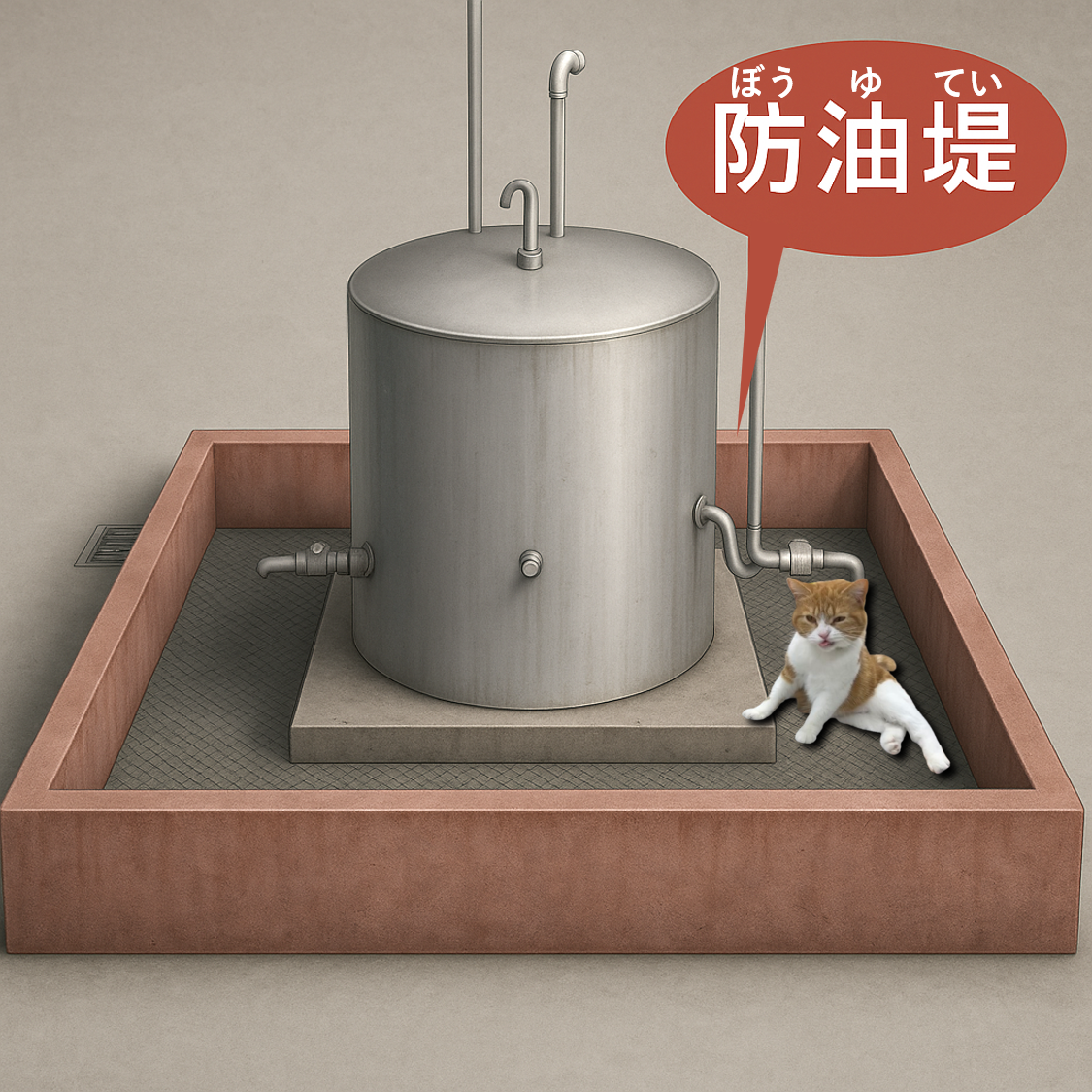

◎ 屋外貯蔵タンク

屋外貯蔵タンクの防油堤について危険物の規制に関する規則 第22条〔防油堤〕に以下の通り規定されています。

液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

---

2 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。

- 一 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の110%以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の110%以上とすること。

- 九 防油堤は、鉄筋コンクリートまたは土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。

- 十 容量が10,000 kL以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。

- イ 仕切堤の高さは、0.3m(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、20万kℓを超える防油堤内に設けるものにあっては、1m)以上であり、かつ、防油堤の高さから0.2mを減じた高さ以下であること。

- ロ 仕切堤は、土で造ること。

- 十一 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。

---

- 3 引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「110%」とあるのは「100%」と読み替えるものとする。

屋外貯蔵タンクおよび地下タンク貯蔵所については毎年、危険物の問 17に出題されています。

◎ 地下タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所については危険物の規制に関する政令 第13条〔地下タンク貯蔵所〕にて以下の通り規定されています。

- 一 地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。

- 二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。

- 三 地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。

- 四 地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5m)以上の間隔を保つこと。

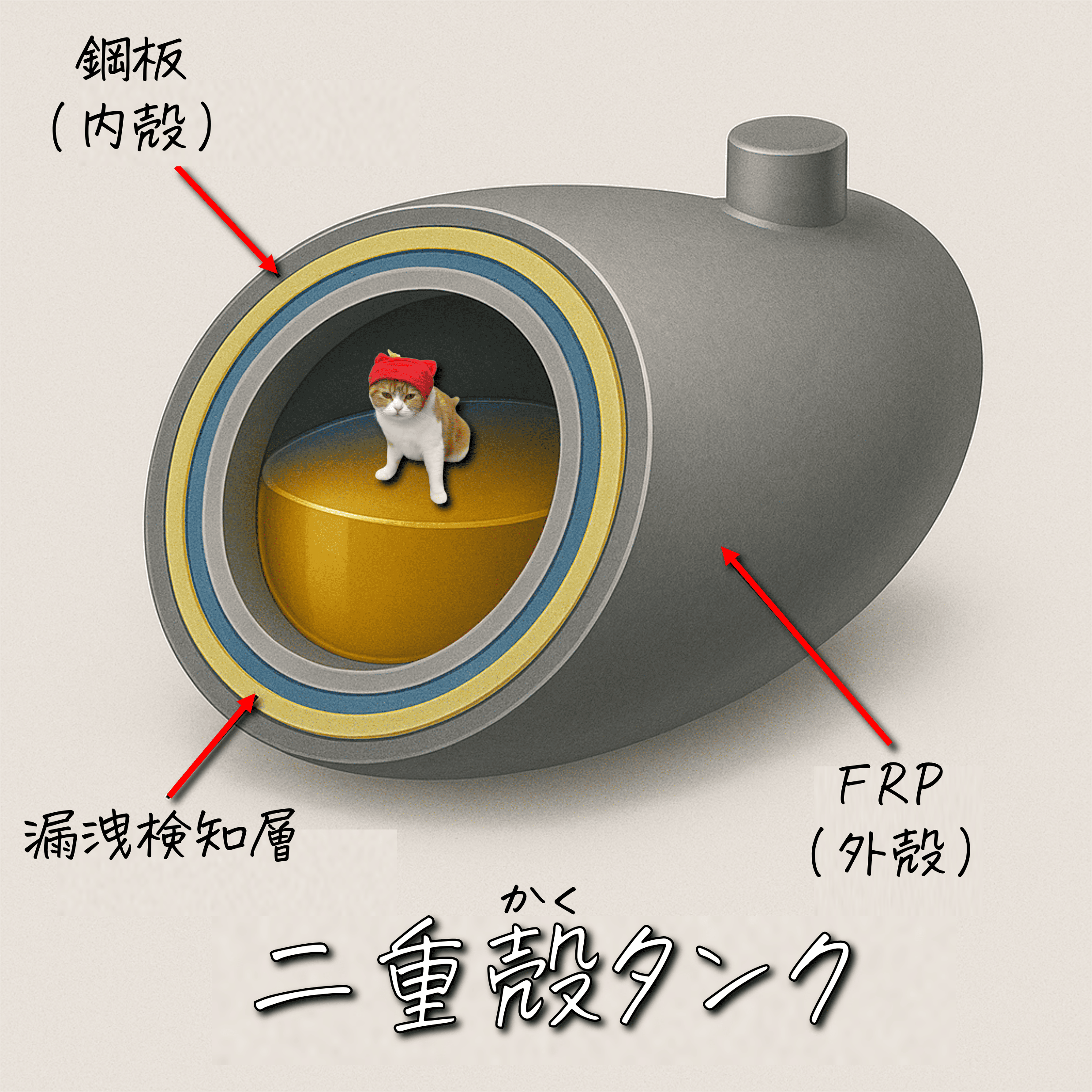

- 2 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付けまたは強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造および設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。

- 一 地下貯蔵タンク(二重殻タンク)は、次のいずれかの措置を講じて設置すること。

- イ 地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。

- ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。

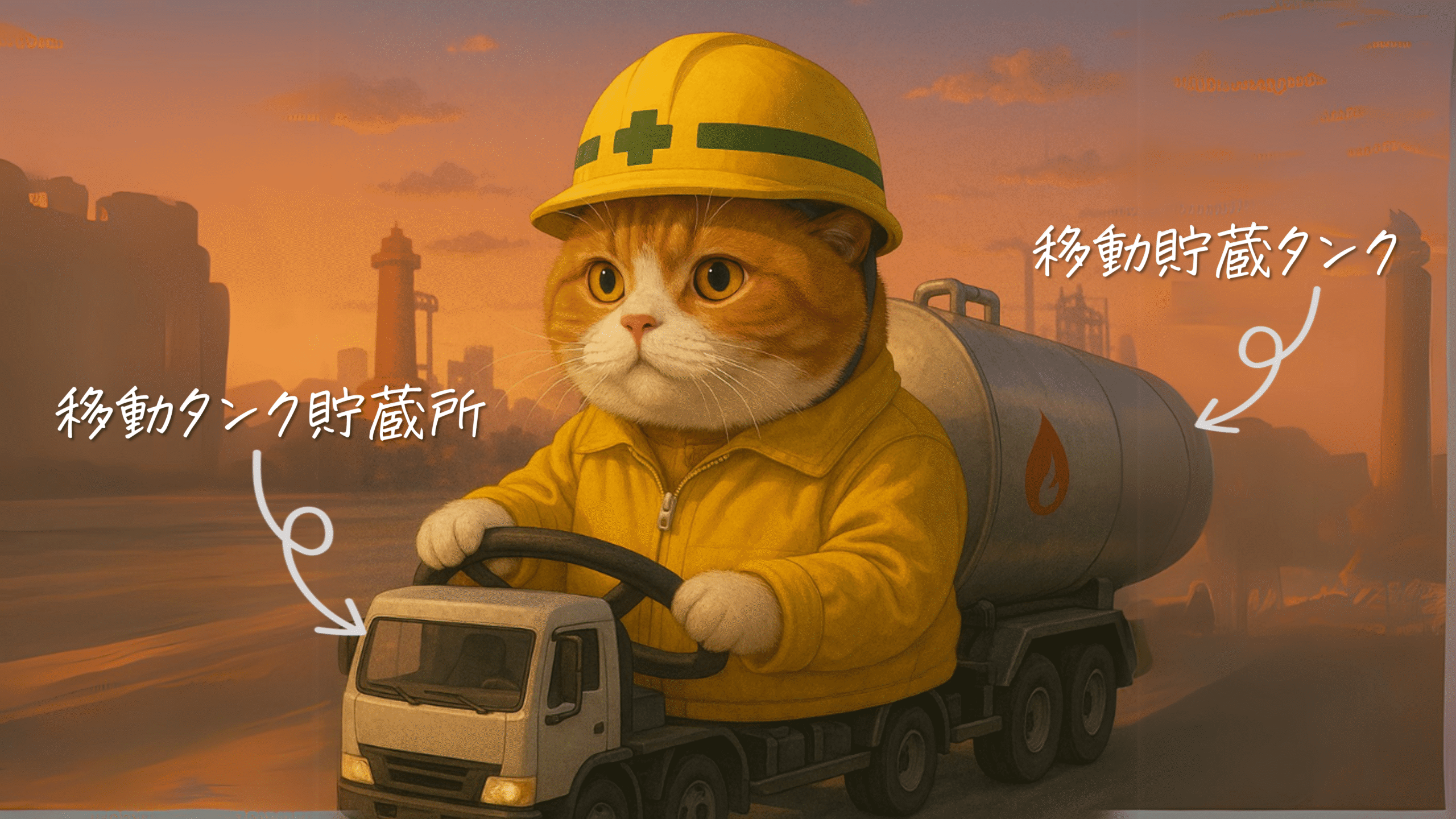

◎ 移動タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所については危険物の規制に関する政令 第15条〔移動タンク貯蔵所〕にて以下の通り規定されています。

- 一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所または壁、床、はりおよび屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。

- 二 危険物を貯蔵し、または取り扱う車両(第二条第六号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(移動貯蔵タンク)は、厚さ3.2mm以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70kPaの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、または変形しないものであること。

- 三 移動貯蔵タンクは、容量を30,000L以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

- 四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホールおよび安全装置を設けるとともに、総務省令で定めるところにより、厚さ1.6mm以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

- 五 移動貯蔵タンクのマンホールおよび注入口のふたは、厚さ3.2mm以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

曖昧さ回避

- 間仕切‥‥‥厚さ3.2mm以上の鋼板

- 防波板‥‥‥厚さ1.6mm以上の鋼板

- 六 移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあっては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。

- 七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。

- 九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置および自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70℃以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口または直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。

- 十 前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。

手動閉鎖装置のレバー

◎ 給油取扱所

給油取扱所(ガソリンスタンド)については以下の通り危険物の規制に関する政令 第17条〔給油取扱所の基準〕にて以下の通り規定されています。

- 5 顧客に自ら自動車等に給油させ、または灯油もしくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの(第27条第6項第1号および第一号の三において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例

セルフのガソリンスタンド≒顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所については危険物の規制に関する規則 第28条の2の5(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)にて以下の通り規定されています。

- 六 顧客自らによる給油作業または容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、および制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。

参考セルフ給油取扱所におけるAI等による給油許可監視支援について

- ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、および停止するための制御装置を設けること。

- ニ 制御卓および火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。

- ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。

給油取扱所については毎年、危険物の問 18に出題されています。

- 十六 給油取扱所には、給油またはこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものの床面積の合計は、避難または防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積を超えてはならない。

給油取扱所に設けられる建築物

給油取扱所に設けられる建築物については危険物の規制に関する規則 第25条の4〔給油取扱所の建築物〕にて以下の通り規定されています。

- 一 給油または灯油もしくは軽油の詰替えのための作業場

- 二 給油取扱所の業務を行うための事務所

- 三 自動車等の点検・整備を行う作業場

- 四 自動車等の洗浄を行う作業場

- 五 給油取扱所の所有者、管理者もしくは占有者が居住する住居またはこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

- 六 消防法施行令 別表第一(1)項、(3)項、(4)項、(8)項、(11)項から(13)項イまで、(14)項および(15)項に掲げる防火対象物の用途

◎ 一般取扱所

一般取扱所については危険物の規制に関する政令 第19条〔一般取扱所の基準〕にて以下の通り危険物の規制に関する政令 第9条〔製造所の基準〕第1項の基準を準用すると規定されています。

- 危険物の規制に関する政令 第9条〔製造所の基準〕第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準について準用する。

- 一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁またはこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法 第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。)で造った防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

- イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10m以上

- ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 30m以上

- ハ 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 50m以上

- ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、または取り扱う施設で総務省令で定めるもの 総務省令で定める距離

- ホ 使用電圧が7,000Vをこえ35,000V以下の特別高圧架空電線 水平距離3m以上

- ヘ 使用電圧が35,000Vをこえる特別高圧架空電線 水平距離5m以上

- 三 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

- 八 危険物を取り扱う建築物の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

- 十九 指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。

特例を適用することができる一般取扱所

- 2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

- 一 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 一の二 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 二 専ら焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 三 危険物を消費するボイラーまたはバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 四 専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 五 専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う一般取扱所

- 六 危険物を用いた油圧装置または潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 七 切削油として危険物を用いた切削装置または研削装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

- 九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所

一般取扱所については毎年、危険物の問 11に出題されています。

◎ すべての製造所等に共通する基準

すべての製造所等に共通する基準について危険物の規制に関する政令 第24条〔通則〕にて以下の通り規定されています。

- 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵および取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

- 一 製造所等において、法第11条〔製造所等の設置、変更等〕第1項の規定による許可もしくは法第11条の4〔貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出〕第1項の規定による届出に係る品名以外の危険物またはこれらの許可もしくは届出に係る数量もしくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、または取り扱わないこと。

- 二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。

- 三 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

- 四の二 貯留設備または油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

- 五 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。

- 六 危険物を貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物または設備は、当該危険物の性質に応じ、遮しや光または換気を行うこと。

- 七 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度または圧力を保つように貯蔵し、または取り扱うこと。

曖昧さ回避

- 油分離装置にたまった危険物‥‥‥随時くみ上げる

- 危険物のくず、かす等‥‥‥‥‥‥一日に一回以上安全な場所で廃棄その他適当な処置をする

- 八 危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように必要な措置を講ずること。

- 九 危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

- 十 危険物が残存し、または残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

- 十一 危険物を容器に収納して貯蔵し、または取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

- 十二 危険物を収納した容器を貯蔵し、または取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等粗暴な行為をしないこと。

- 十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気もしくは可燃性のガスがもれ、もしくは滞留するおそれのある場所または可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

- 十四 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

すべての製造所等に共通する基準については毎年、危険物の問 11に出題されています。

◎ 貯蔵の技術上の基準

貯蔵の技術上の基準については危険物の規制に関する政令 第26条〔貯蔵の基準〕にて以下の通り規定されています。

- 法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、のとおりとする。

- 一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

- 一の二 法別表第一に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上ある貯蔵所においては、同一の室。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

- 一の三 第三類の危険物のうち黄りんその他水中に貯蔵する物品と禁水性物品とは、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。

屋内貯蔵所の技術上の基準

- 二 屋内貯蔵所においては、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物については、この限りでない。

- 三 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物または災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3 m以上の間隔を置いて貯蔵すること。

- 三の二 屋内貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。

- 三の三 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。

屋外貯蔵タンクの技術上の基準

- 四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンクまたは簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。

- 五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンクまたは地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)および注入口の弁またはふたは、危険物を入れ、または出すとき以外は、閉鎖しておくこと。

- 六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、または滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。

移動貯蔵タンクの技術上の基準

- 六の二 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名および最大数量を表示すること。

- 七 移動貯蔵タンクおよびその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。

- 八 被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。

「移動貯蔵タンク」と「移動タンク貯蔵所」の違い

- 「移動貯蔵タンク」‥‥‥‥タンク本体を指す「部分」

- 「移動タンク貯蔵所」‥‥‥タンクローリーを指す「全体」

- 八の二 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあっては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。

- 九 移動タンク貯蔵所には、第8条第3項の完成検査済証、法第14条の3の2の規定による点検記録その他総務省令で定める書類を備え付けること。

- 十 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、または取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類および総務省令で定める用具を備え付けておくこと。

屋外貯蔵所の技術上の基準

- 十一 屋外貯蔵所においては、第12号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵すること。

- 十一の二 屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。

- 十一の三 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、総務省令で定める高さを超えて容器を貯蔵しないこと。

- 十二 第16条第2項に規定する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄等があふれ、または飛散しないように囲い全体を難燃性または不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。

アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例

- 2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令で定める。

◎ 取扱いの技術上の基準

取扱いの技術上の基準については危険物の規制に関する政令 第27条〔取扱いの基準〕にて以下の通り規定されています。(※ 移動貯蔵タンク・移動タンク貯蔵所のみ抜粋)

- 法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の危険物の取扱いの技術上の基準は、第24条〔通則〕および第25条〔通則〕に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

- 四 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における取扱いの基準

- イ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、総務省令で定めるところにより、総務省令で定めるタンクに引火点が40℃以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。

- ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、総務省令で定める容器に引火点が40℃以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。

- ハ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、または移動貯蔵タンクから出すときは、総務省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。

- ニ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに引火点が40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。

- ホ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。

- ヘ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油もしくは軽油を注入するとき、または灯油もしくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、総務省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。

危険物の取扱いに関する基準については毎年、危険物の問 23に出題されています。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】危険物③:貯蔵および取扱いの基準関係

【過去問】貯蔵所または取扱所の区分

貯蔵所および取扱所に関するア~エの記述のうち消防法令上、正しいもののみの組合せは次のうちどれか。

ア. 移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいい、牽引自動車についても技術上の基準は危政令で定められている。

イ. 屋外貯蔵所とは、屋外の場所において、第3類(禁水性物質を除く。)もしくは第4類の危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいう。

ウ. 販売取扱所は、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所であり、取り扱う危険物の指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所という。

エ. 給油取扱所は、給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所であり、当該取扱所において併せて灯油もしくは軽油を容器に詰め替えるために、固定した注油設備によって危険物を取り扱う取扱所も含まれる。

---

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、ウ

4 ウ、エ

危険物の規制に関する政令第2条および第3条に規定する貯蔵所または取扱所の区分に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 自動車等の燃料タンクに直接給油するため、地盤面下に埋没されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設は、地下タンク貯蔵所に区分される。

2 移動タンク貯蔵所とは、自動車または鉄道の車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所をいう。

3 販売取扱所は、店舗において容器入りのままで危険物を販売する施設であり、塗料類等の配合および販売のための詰替えは認められない。

4 一般取扱所とは、給油取扱所・第1種販売取扱所・第2種販売取扱所および移送取扱所以外の取扱所をいう。

【過去問】屋内貯蔵所

屋内貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、取り扱う危険物は、引火点が70℃以上100℃未満の第4類の危険物のみで、指定数量の倍数は30とする。

1 屋内貯蔵所には、見やすい箇所に「火気注意」の掲示板を設けなければならない。

2 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6ⅿ未満の平屋建とし、かつ、その床を地盤面により下に設けなければならない。

3 建築物に屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する場合は、建築物の1階または2階のいずれか一の階に屋内貯蔵所を設置しなければならない。

4 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ貯留設備を設けなければならない。

屋内貯蔵所の貯蔵倉庫に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、当該貯蔵所は平屋建てであり、貯蔵し、または取り扱う危険物の指定数量の倍数は60とし、基準の特例および基準を超える特例は適用されていないものとする。

1 第1類の危険物のみの貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さを6m未満とし、かつ、その床を地盤面以上に設けなければならない。

2 第4類の危険物のみの貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けてはならない。

3 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に出入口以外の開口部を設ける場合は、その開口部に防火設備を設けなければならない。

4 周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、危規則で定める避雷設備を設けなければならない。

【過去問】地下タンク貯蔵所

危険物の規制に関する政令第13条第1項に規定する地下タンク貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 第4類第4石油類の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下貯蔵タンクの注入口を、屋内に設けた。

2 地下貯蔵タンクの頂部を地盤面から0.3m下に設けた。

3 地下貯蔵タンクの配管を当該タンクの頂部に取り付けた。

4 容量の総和が指定数量の100倍を超える地下貯蔵タンク3基を相互の間隔を0.5mに保ち隣接して設置した。

危険物の規制に関する政令第13条第2項に規定する二重殻タンクにガソリンを貯蔵する場合、地下タンク貯蔵所の技術上の基準に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの底部に取り付けなければならない。

2 地下貯蔵タンクの頂部は、0.3 m以上地盤面から下になければならない。

3 地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設けることとし、屋外貯蔵タンクの注入口の例により、静電気を有効に除去するための接地電極を設けなければならない。

4 地下貯蔵タンクからのガソリンの漏れを検知するため、当該タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。

【過去問】移動タンク貯蔵所

危険物の規制に関する政令第15条第1項に規定する移動タンク貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 移動貯蔵タンクは、圧力タンクを除くタンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、圧力タンクにあっては70kPaの圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、または変形しないものでなければならない。

2 移動貯蔵タンクは、容量を30,000L以下とし、かつ、その内部に1,000L以下ごとに完全な間仕切を設け、間仕切により仕切られた部分には、防波板を設けなければならない。

3 引火点が40℃以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口または直径が100㎜以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。

4 移動貯蔵タンクには、0.3㎡以上0.4㎡以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料で「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

危険物の規制に関する政令第15条第1項に規定する移動タンク貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所または壁・床・はり及び屋根を準耐火構造とし、もしくは準不燃材料で造った建築物の1階に常置すること。

2 移動貯蔵タンクは、容量を30,000L以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに完全な間仕切を厚さ1.6㎜以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

3 非常の場合に直ちに底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置には、⾧さ15㎝以上で奥側に押し倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるレバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。

4 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。

【過去問】給油取扱所

消防法令上、給油取扱所に附帯する業務のための用途に供する建築物として、設けることができないものは次のうちどれか。

1 給油取扱所の所有者が居住する住居

2 給油のために出入りする者を対象としたホテル

3 自動車等の点検・整備のために給油取扱所に出入する者を対象とした展示場

4 自動車等の点検・整備を行う作業場

【過去問】一般取扱所

危険物の規制に関する政令第19条第2項に規定する基準の特例を適用することができる一般取扱所として、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、取り扱う危険物は引火点が40℃以上の第4類第2石油類で、指定数量の倍数は30未満のものとし、危険物を取り扱う設備が建築物に設けられているものとする。

1 専ら塗装・印刷または塗布のために危険物を取り扱う施設

2 専ら洗浄のために危険物を取り扱う施設

3 危険物を消費するボイラー・バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない施設

4 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない施設

危険物の規制に関する政令第19条第1項に規定する一般取扱所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、基準の特例が適用される一般取扱所を除くものとする。

1 一般取扱所の位置は、市町村⾧等が安全であると認めた場合を除き、小学校の建築物から、当該一般取扱所の外壁またはこれに相当する工作物の外側までの間に、30m以上の距離を保たなければならない。

2 一般取扱所には、危規則で定めるところにより、見やすい箇所に一般取扱所である旨を表示した標識および防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。

3 危険物を取扱う建築物の窓または出入口にガラスを用いる場合は耐熱強化ガラスとしなければならない。

4 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、危規則で定める避雷設備を設けなければならない。

【過去問】製造所等に共通する基準

危険物の規制に関する政令第24条に規定する製造所等においてする危険物の貯蔵および取扱いのすべてに共通する技術上の基準として定められていないものは次のうちどれか。

1 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。

2 貯留設備または油分離装置にたまった危険物は、1日1回以上くみ上げること。

3 製造所等においては、常に整理および清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

4 危険物が残存し、または残存しているおそれがある設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

危険物の規制に関する政令第24条に規定する製造所等においてする危険物の貯蔵および取扱いのすべてに共通する技術上の基準として、誤っているものは次のうちどれか。

1 貯留設備または油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみあげなければならない。

2 可燃性のガスが漏れ、もしくは滞留するおそれのある場所または可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電気器具を使用してはならない。

3 危険物を貯蔵し、または取り扱う建築物その他の工作物または設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光または換気を行わなければならない。

4 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにしなければならない。

【過去問】貯蔵の技術上の基準

危険物の規制に関する政令第26条に規定する危険物の貯蔵の技術上の基準に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 アルキルアルミニウム・アルキルリチウムその他の危規則で定める危険物を貯蔵し、または取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類および危規則で定める用具を備え付けておかなければならない。

2 屋内貯蔵所においては、危険物は危規則で定めるところにより容器に収納して貯蔵しなければならない。ただし、塊上の硫黄などの危規則で定める危険物は容器に収納しないことができる。

3 屋内貯蔵所においては容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じなければならない。

4 第3類の危険物のうち黄りんと禁水性物質を同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては、同一の室。)において貯蔵する場合は、相互に1m以上の間隔を置くことで、同一の貯蔵室で貯蔵することができる。

危険物の規制に関する政令第26条に規定する危険物の貯蔵の技術上の基準に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 第3類の危険物である黄りんと第2類の危険物を同一の屋内貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある屋内貯蔵所においては、同一の室。)において貯蔵する場合は、危険物の類ごとにまとめて、かつ相互に1m以上の間隔を置かなければならない。

2 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、高さ6mを超えて容器を貯蔵してはならない。

3 屋外貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておかなければならない。

4 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が60℃を超えないように必要な措置を講じなければならない。

【過去問】取扱いの技術上の基準

危険物の取扱いに関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

ただし取り扱う危険物は、引火点40℃以上の第4類の危険物のみとする。

1 移動タンク貯蔵所から指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)を用いて液体の危険物を注入するときは、注入ホースを当該タンクの注入口に緊結しないことができる。

2 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替える場合は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)を用いて、安全な注油に支障がない範囲の注入速度で危政令第28条に規定する運搬容器に詰め替えなければならない。

3 移動貯蔵タンクから他のタンクに危険物を注入するとき、移動タンク貯蔵所との高低差によって危険物を注入することのできない場合に、移動タンク貯蔵所のエンジンを動力源としたポンプを用いることができる。

4 移動貯蔵タンクから給油取扱所の専用タンクに危険物を注入しているとき、専用タンクの通気管の先端から水平距離1.5m以内の部分に自動車等を駐車することはできないが、自動車等の点検または洗浄はすることができる。

危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号に規定する移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)における危険物の取扱いの技術上の基準として、誤っているものは次のうちどれか。

1 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクにガソリンを注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結しなければならない。

2 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクにガソリンを注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させなければならない。

3 移動貯蔵タンクからガソリンを出すときは、導線により当該移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して設置しなければならない。

4 ガソリンを移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部から離さなければならない。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝危険物④:移送および運搬の基準関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

【予防技術検定】-150x150.png)

①.png)

③.png)