第四条 消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。

2 前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。

一 模型は、イに掲げる形状を有するものでロに掲げる種類のうち模型の番号の数値が一以上のものを一個用いること。

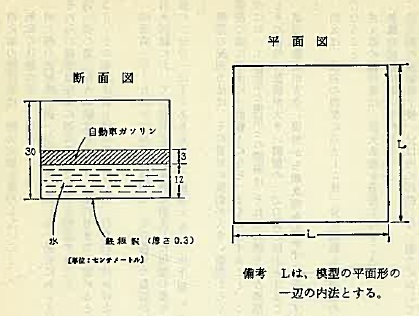

イ 模型の形状

ロ 模型の種類

|

模型の番号の数値

|

燃焼表面積(平方メートル)

|

L(センチメートル)

|

|

0.5

|

0.1

|

31.6

|

|

1

|

0.2

|

44.7

|

|

2

|

0.4

|

63.3

|

|

3

|

0.6

|

77.5

|

|

4

|

0.8

|

89.4

|

|

5

|

1.0

|

100.0

|

|

6

|

1.2

|

109.5

|

|

7

|

1.4

|

118.3

|

|

8

|

1.6

|

126.5

|

|

9

|

1.8

|

134.1

|

|

10

|

2.0

|

141.3

|

|

12

|

2.4

|

155.0

|

|

14

|

2.8

|

167.4

|

|

16

|

3.2

|

178.9

|

|

18

|

3.6

|

189.7

|

|

20

|

4.0

|

200.0

|

二 消火は、点火した後一分で開始すること。

三 消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。

四 無風の状態において行なうこと。

五 消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。

3 第一項の第三消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行なわなければならない。

一 前項第一号イ及びロに掲げる模型で、その番号の数値が第二消火試験において当該消火器が完全に消火した模型の番号の数値の二分の一以下であるものを二個以上五個以下用いること。

二 模型の配列方法は、その番号の数値が大きい模型から小さい模型の順に平面に一直線上にならべるものとすること。この場合において、模型と模型との間隔は、それぞれ隣り合う模型のうちその番号の数値が大きい模型の一辺の長さ以上とすること。

三 番号の数値が大きい模型から順次間をおかずに点火すること。

四 消火は、最初の模型に点火した後一分で開始し、点火の順に行なうこと。

五 消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。

六 無風の状態において行なうこと。

七 消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。

4 前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。