おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

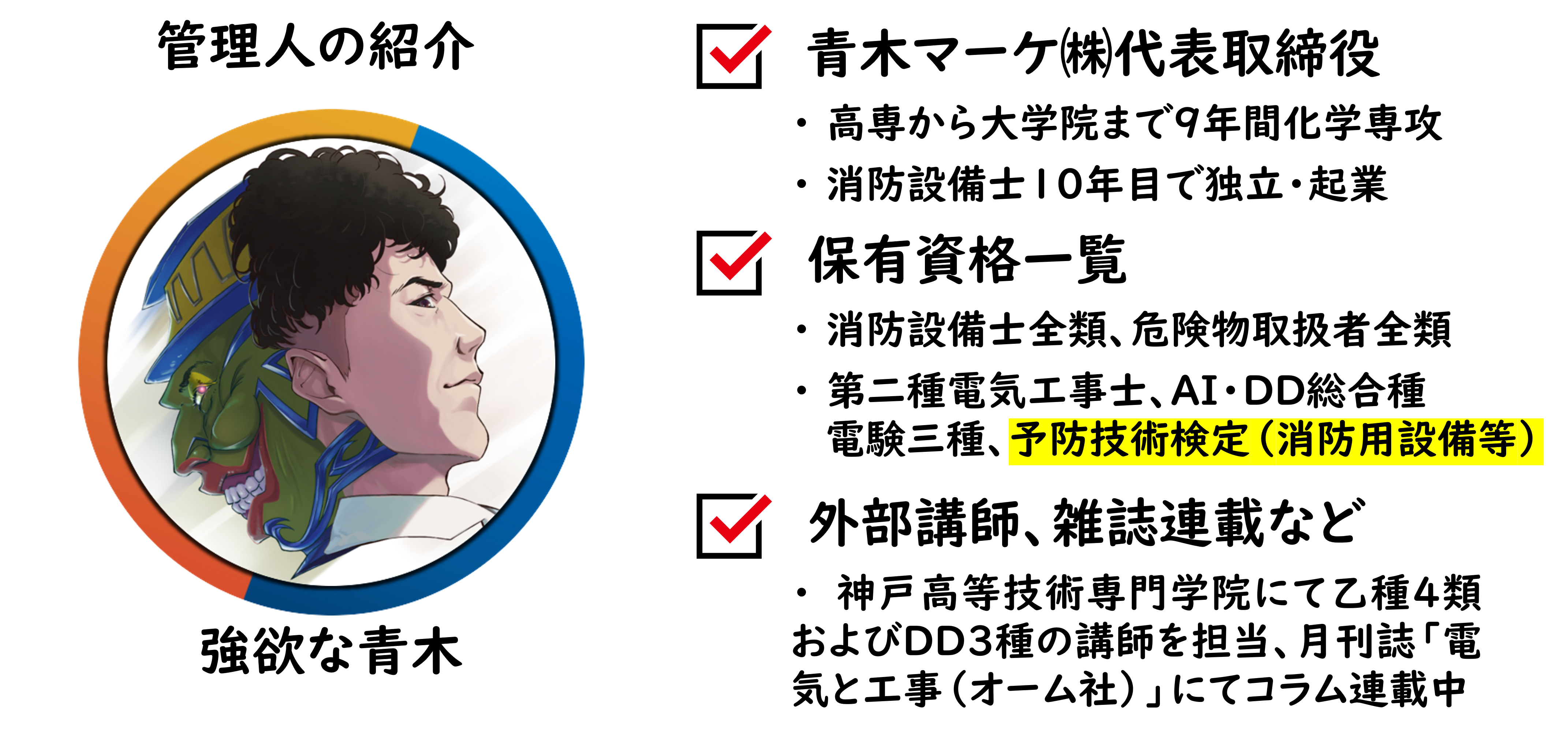

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(危険物)の出題範囲

ここでは「危険物⑥:危険物施設に関する保安規制関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

危険物⑥:危険物施設に関する保安規制関係

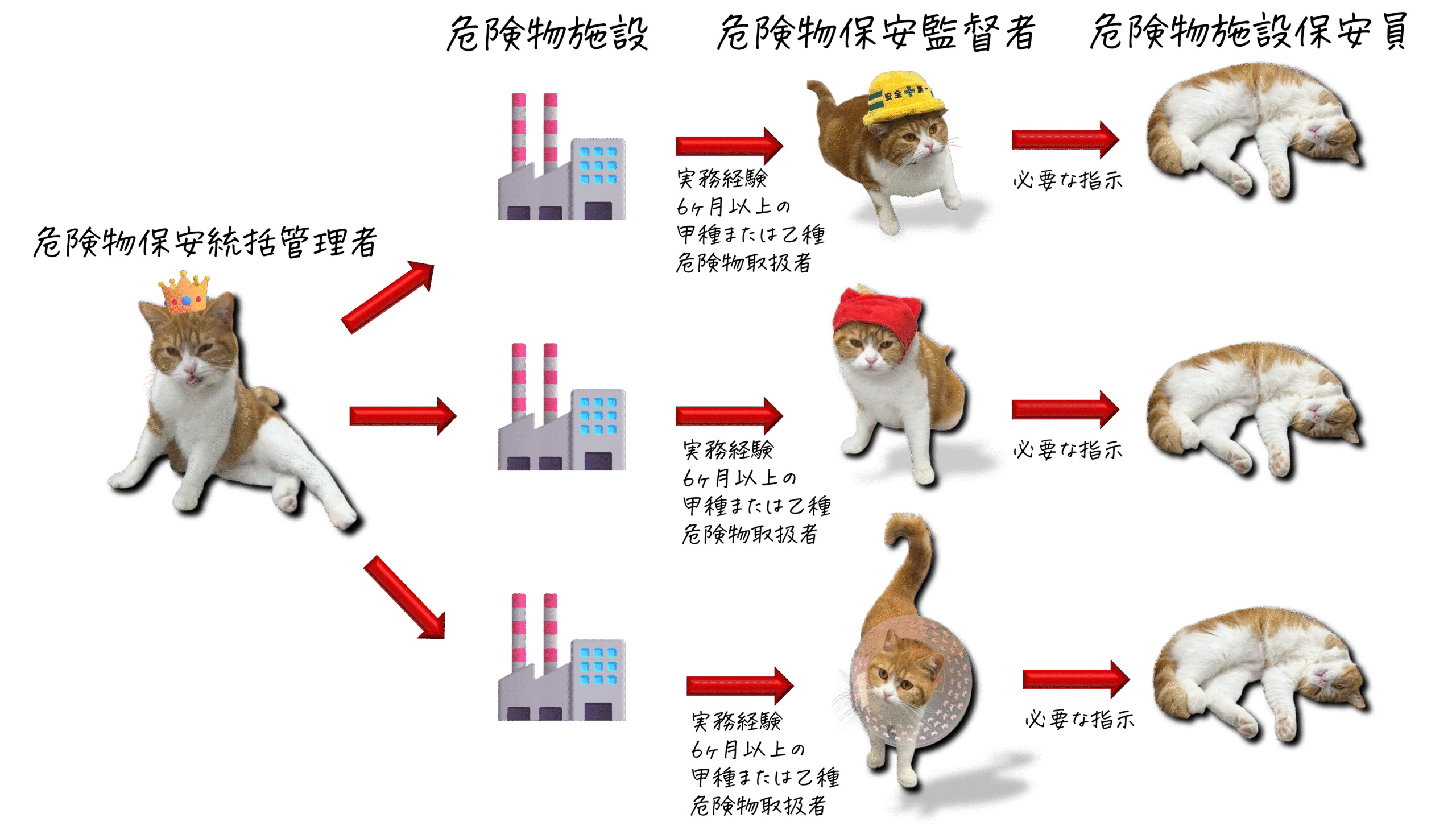

◎ 危険物保安統括管理者

事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理する危険物保安統括管理者について消防法 第12条の7〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕にて以下の通り規定されています。

- 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所を所有し、管理し、または占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

- ○2 製造所、貯蔵所または取扱所を所有し、管理し、または占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

危険物保安統括管理者を定める事業所等

危険物保安統括管理者を定める事業所等の条件(指定施設および数量)について危険物の規制に関する政令 第30条の3〔危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等〕にて以下の通り規定されています。

法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所または一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(指定施設)とする。

- 2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所にあっては指定数量)とする。

- 3 法第12条の7第1項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

危険物保安統括管理者は ❝事業の実施を統括管理する者❞ であれば危険物取扱者の免状がなくても定められます!

◎危険物保安監督者

危険物の取扱作業に関して保安の監督をする危険物保安監督者について消防法 第13条〔危険物の保安を監督する者〕にて以下の通り規定されています。

- 政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者)または乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者)で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

危険物保安監督者の届出と立会い

- ○2 製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

- ○3 製造所、貯蔵所および取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者を)以外の者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。

立会(他の人が危険物を取り扱う際に、その作業を監督したり、確認したりする役割)は甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者のみ可能です!(丙種危険物取扱者は不可)

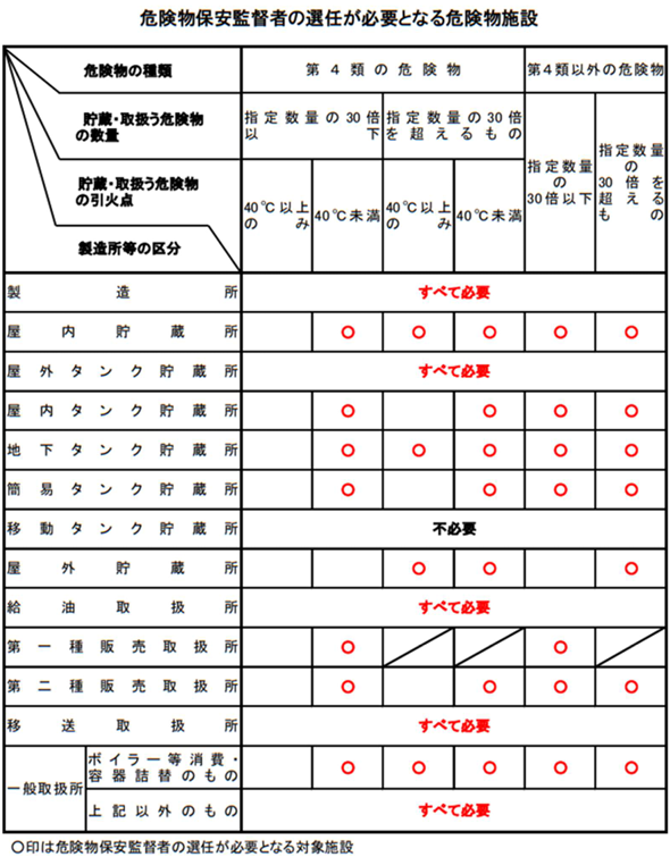

危険物保安監督者を定める製造所等

危険物保安監督者を定める製造所等については危険物の規制に関する政令 第31条の2〔危険物保安監督者を定めなければならない製造所等〕にて以下の通り規定されています。

法第13条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。

- 一 屋内貯蔵所または地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、または取り扱うものに限る。)

- 二 引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、または取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所

- 三 移動タンク貯蔵所

- 四 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所

- 五 引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所または第二種販売取扱所

- 六 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で👇次に掲げるもの

イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

ロ 危険物を容器に詰め替えるもの

危険物施設に関する保安規制関係については毎年、危険物の問 26に出題されています。

【補足】危険物保安監督者の業務

消防法 第13条〔危険物の保安を監督する者〕にて ❝総務省令にて定める❞ と記されていた危険物保安監督者の業務については、以下の通り危険物の規制に関する規則 第48条〔危険物保安監督者の業務〕にて以下の通り規定されています。

法第13条〔危険物の保安を監督する者〕第1項の規定により、製造所等の所有者、管理者または占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。

- 一 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準および予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む)に対し必要な指示を与えること。

- 二 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。

- 三 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第59条〔危険物施設保安員の業務〕各号に掲げる業務を行なうこと。

- 四 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。

- 五 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務

◎危険物施設保安員

製造所等の構造および設備に関わる保安業務を行う危険物施設保安員については消防法 第14条〔危険物施設保安員〕にて以下の通り規定されています。

- 政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所または取扱所の構造および設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

危険物施設保安員の業務

- 一 製造所等の構造及び設備を法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第4項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期および臨時の点検を行なうこと。

- 二 前号の点検を行なったときは、点検を行なった場所の状況及び保安のために行なった措置を記録し、保存すること。

- 三 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。

- 四 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。

- 五 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。

- 六 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

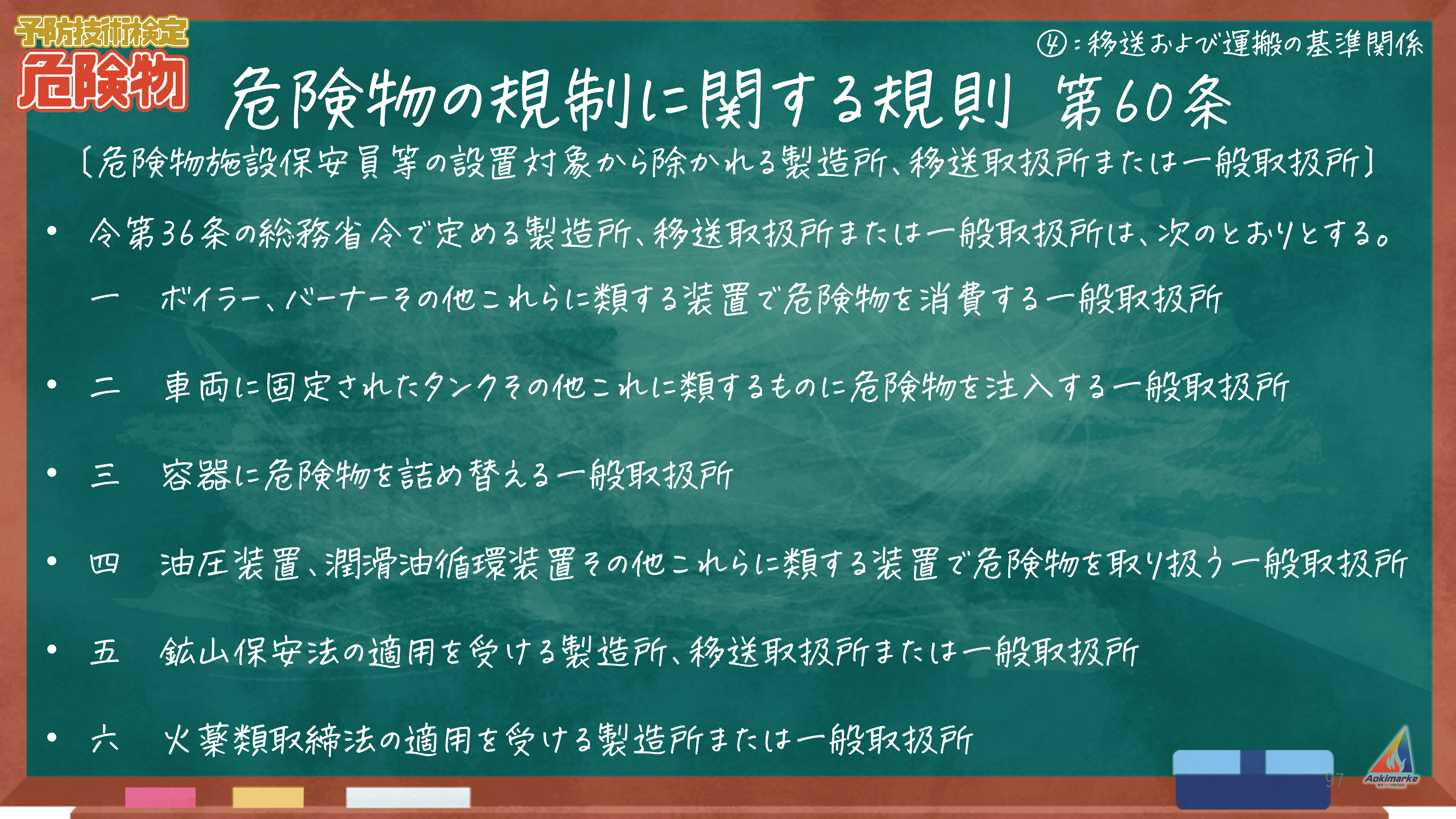

危険物施設保安員を定めなければならない製造所等

危険物施設保安員を定める製造所等について危険物の規制に関する政令 第36条〔危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定〕および危険物の規制に関する規則 第60条〔危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所または一般取扱所〕にて以下の通り規定されています。

- 法第14条〔危険物施設保安員〕の政令で定める製造所、貯蔵所または取扱所は、指定数量の倍数が100以上の製造所もしくは一般取扱所または移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所等

令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所または一般取扱所は、次のとおりとする。

- 一 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所

- 二 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所

- 三 容器に危険物を詰め替える一般取扱所

- 四 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所

- 五 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所または一般取扱所

- 六 火薬類取締法の適用を受ける製造所または一般取扱所

まとめ

| 区分 | 役割 | 主な業務 | 定められる人 | 対象施設例 |

|---|---|---|---|---|

| 危険物保安統括管理者 | 事業所全体の危険物施設の保安管理を統括的に行う | ・保安監督者や保安員と連携して安全管理体制を構築・維持 | 事業の実施を統括管理する者 | 複数の危険物施設を有する事業所 |

| 危険物保安監督者 | 各施設の具体的な保安管理を担う | ・作業者の指導・定期点検・災害発生時の応急措置 | 甲種または乙種免状所有+6ヶ月以上の実務経験者 | 製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所 |

| 危険物施設保安員 | 保安監督者の指示のもと保安業務を実施 | ・定期点検・安全装置の管理・災害発生時の応急措置 | 誰でも可能 | 指定数量の倍数が100以上の製造所等(総務省令で定めるものを除く) |

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】危険物⑥:危険物施設に関する保安規制関係

製造所等における危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者および危険物施設保安員に関する記述として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 消防法第12条の7第1項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、市町村⾧等に届け出なければならず、当該危険物保安統括管理者は、危険物取扱者の資格や実務経験の有無にかかわらず、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

2 消防法第13条第1項の規定により定める危険物保安監督者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で、6月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから定め、市町村⾧等に届け出なければならない。

3 消防法第14条の規定により定める危険物施設保安員は、危険物取扱者の資格や実務経験の有無にかかわらず定めることができ、市町村⾧等に届け出る必要もない。

4 製造所等において、危険物取扱者以外の者は、指定数量未満の危険物であれば、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者が立ち会わなくても取り扱うことができる。

危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、いずれも取り扱う危険物は第4類で引火点40℃以上のみとし、鉱山保安法の適用は受けないものとする。

1 指定数量の倍数が3,000以上の製造所のみを有する事業所

2 指定数量の倍数が4,000以上の屋外タンク貯蔵所のみを有する事業所

3 指定数量の倍数が4,000以上の地下タンク貯蔵所のみを有する事業所

4 指定数量の倍数が3,000以上の屋内貯蔵所のみを有する事業所

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝危険物⑦:危険物の性質および火災の予防並びに消火の方法❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

【予防技術検定】-150x150.png)