おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

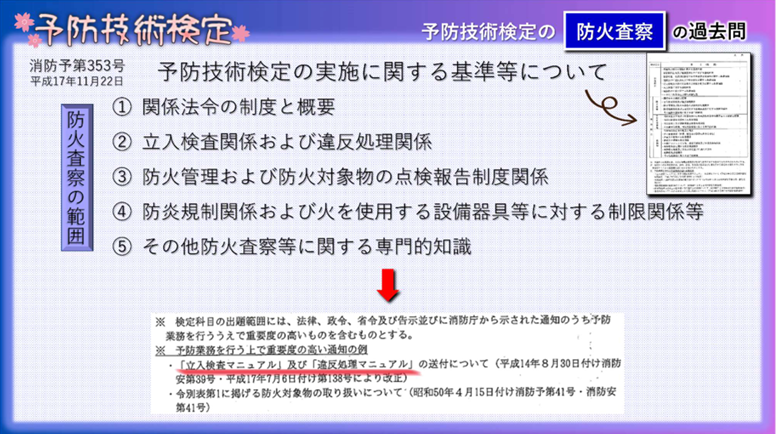

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(防火査察)の出題範囲

ここでは「防火査察②:立入検査関係および違反処理関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

防火査察②:立入検査関係および違反処理関係

【🔰はじめに】目次を分析!

防火査察の ❝立入検査関係および違反処理関係❞ の試験問題は、まるまる新:立入検査標準マニュアルおよび新:違反処理標準マニュアルから出題されます。

よって、これらの内容をまず体系的に理解しておくことで試験勉強がスムーズにできるようになるので、まず目次をよく確認していきましょう!

立入検査標準マニュアルの目次

新:立入検査標準マニュアルは大きく「第1 立入検査要領」「第2 立入検査の着眼点」「第3 用途等別の立入検査の留意事項」「第4 査察規程の作成例」「第5 立入検査関係の様式例」の5つで構成されています。

立入検査標準マニュアルを構成する5つ

- 「第1 立入検査要領 P.1~47」

- 「第2 立入検査の着眼点 P.49~55」

- 「第3 用途等別の立入検査の留意事項 P.55~66」

- 「第4 査察規程の作成例 P.67~75」

- 「第5 立入検査関係の様式例 P.77~84」

上記5つのうち予防技術検定に(今のところ)出題されているのは「第1 立入検査要領 P.1~47」「第2 立入検査の着眼点 P.49~55」「第3 用途等別の立入検査の留意事項 P.55~66」までです。

目次をみて自分なりに『(ここは大事なので、もし試験問題作成者をするなら出題するわ‥‥‥!)』と試験問題を作る側の気持ちになって出題予想しながら勉強することも有効です。

違反処理標準マニュアルの目次

新:違反処理標準マニュアルは大きく「第1 違反処理要領」「第2 違反処理基準」「第3 違反処理規定の作成例」「第4 違反処理関係書式の記入要領等」の4つで構成されています。

違反処理標準マニュアルを構成する4つ

- 「第1 違反処理要領」

- 「第2 違反処理基準」

- 「第3 違反処理規定の作成例」

- 「第4 違反処理関係書式の記入要領等」

上記4つのうち予防技術検定に出題されやすいのは「第1 違反処理要領」の ❝警告❞ や ❝命令の事前手続❞ および ❝告発❞ のところ、そして「第4 違反処理関係書式の記入要領等」の部分になります。

もし試験勉強に不慣れで暗記すべき箇所が分からない方いらっしゃいましたら予防技術検定「過去問テスト」を使って試験勉強をし、実際の試験に出た問題(≒ 過去問)をベースに勉強すると合格率を上げられるのでおすすめです。

それでは、まず立入検査関係から学習していきましょう。

◎ 立入検査関係

第1 立入検査要領

◎ 検査項目 P.20

立入検査の ❝検査項目❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.20にて以下の通り規定されています。

検査項目 P.20

検査項目は、消防法令、建築基準法令等の防火に関する規定やそれ以外の火災予防上必要な事項等とし、防火対象物の状況に応じて検査項目を検討する。

なお、法第36条関係の防災管理に関する規定については、法第4条にいう資料提出命令権、報告徴収権および立入検査権を行使することができないため、法第4条に基づく立入検査の際に併せて、当該規定に係る適合状況を確認する場合は、相手方の任意の協力に基づき行うこと。

効率的な検査順路等の検討 P.20

立入検査の ❝効率的な検査順路等の検討❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.20にて以下の通り規定されています。

効率的な検査順路等の検討 P.20

防火対象物の状況により、効率的な立入検査を実施するための順路等を検討する。 例えば、次のような方法が考えられる。

- 大規模な防火対象物の立入検査を実施する場合は、複数の検査員で検査に出向き、それぞれの検査項目に応じて担当する検査員を指定して検査する。

- 防災センターや消防用設備等の中枢部分から検査する。

- 工場などでは、そこで行われている作業の工程に従って検査する。

事前の通知が必要と考えられる場合の例 P.22

立入検査の ❝事前の通知が必要と考えられる場合の例❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.22にて以下の通り規定されています。

事前の通知が必要と考えられる場合の例 P.22

次の例のように相手方と接触する必要がある場合などは、事前に通知し、相手方と日程調整を行う。

- 既に把握している違反事実の改修指導で立入検査の相手方と面談する必要があるとき。

- 消防対象物の位置、構造等について正確な情報の入手、検査実施時の安全確保等の観点から立入検査の相手方の立会いを求める必要があるとき。

事前の通知が不要と考えられる場合の例 P.22

立入検査の ❝事前の通知が不要と考えられる場合の例❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.22にて以下の通り規定されています。

事前の通知が不要と考えられる場合の例 P.22

次の例のように過去の消防法令違反の状況等を勘案し、事前に通知しては効果的な立入検査が実施できないおそれがある場合は、事前に通知しない。ただし、事前の通知を行わない抜き打ち検査を繰り返して関係者の営業活動等を阻害することのないよう配慮する。

・階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の音響装置停止など、事前に通知すると、一時的に是正され、防火対象物の消防法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるとき。

証票の提示 P.24

立入検査時の ❝証票の提示❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.24にて以下の通り規定されています。

証票の提示 P.24

証票は、検査員が立入検査権を有する消防職員であることを示すものであり、立入検査時に関係のある者から証票の提示請求があった場合に提示しないときは、正当な権限行使とみなされない。

なお、証票の提示は、その目的から1回の立入につき提示請求権を有する最初の請求者にすればよい。

資料提出命令または報告徴収 P.34

立入検査時の ❝資料提出命令または報告徴収❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.34にて以下の通り規定されています。

資料提出命令または報告徴収 P.34

法第4条の規定に基づく資料提出命令権および報告徴収権は、消防対象物の実態把握または違反事実の解明若しくは立証等の火災予防のために必要と認める場合は、関係者の負担に考慮しつつ、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)または消防署長が主体となり、消防対象物の関係者に対し権限を行使する。

なお、検査等において口頭などにより任意の資料提出または報告を求めて、相手方がこれに応じた場合は、本権限の行使は必要ない。

資料提出命令で求める資料の例 P.34

立入検査時の ❝資料提出命令で求める資料の例❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.34にて以下の通り規定されています。

資料提出命令で求める資料の例 P.34

火災予防上、消防対象物の実態を把握するために役立つ一切の文書図画のうち、資料としてすでに作成もしくは作成される予定のものまたは法令により資料の作成が義務付けられているもの

・消防法令上の各種届出書

・消防用設備等または特殊消防用設備等の維持管理に関する委託契約書

・建物の図面等

・その他消防対象物の実態を把握するのに必要な書類

報告徴収で求める資料の例 P.34

立入検査時の ❝報告徴収で求める資料の例❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.34にて以下の通り規定されています。

報告徴収で求める資料の例 P.34

火災予防上、消防対象物の実態を把握するために必要な全ての事項で、資料として現に存在していないもの

・危険物の1日の使用量

・未確認増築部分の図面並びに面積算定結果

・管理権原者の職、氏名

・その他消防対象物の実態を把握するために必要な事項

改修報告書による改修が実施されたかを確認 P.48

立入検査時の ❝改修報告書による改修が実施されたかを確認(確認調査)❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.48にて以下の通り規定されています。

改修報告書による改修が実施されたかを確認(確認調査) P.48

改修期限前から適宜経過確認等を実施するなどして改修の促進を図り、改修期限の到来後に改修状況の確認のための立入検査を実施するが、改修完了の報告があった場合は、速やかに確認調査を実施する。

なお、届出行為によって是正されたことを確認できるものについては、確認調査を必要としない。

また、繰り返し違反を除き、写真等により是正されたことを確認できるものは、写真等の提出により確認調査を省略することができる。

立入検査結果の通知 P.36

立入検査後の ❝立入検査結果の通知❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.36にて以下の通り規定されています。

立入検査結果の通知 P.36

立入検査結果の通知(通知書)は、法的には違反事項の是正を強制するものではなく、あくまでも行政指導※に属するため、不服申立ておよび取消訴訟の対象にはならないが、法的に設置義務のない消防用設備等の設置を指導し、相手側が設置した場合や名宛人を誤った場合等で設置義務のない関係者に消防用設備等を設置させてしまったなど、関係者に損害を与えた場合は、国家賠償法第1条に基づく損害賠償の対象となることがある。

※ 行政指導(行手法第2条第6号)

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

通知 P.36

立入検査後の ❝通知❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.36にて以下の通り規定されています。

通知 P.36

- ① 違反改修の履行義務者に対し通知する。また、通知しようとする内容に関して履行義務者が複数のときは、それぞれの履行義務者に通知する。

- ② 通知する際に、消防法令違反の罰金額や消防法令違反で命令を受けた場合の標識設置等を説明し、消防法令違反の自主的改善を促す。

- ③ 消防法令違反を速やかに是正することが可能な不備事項は、立会者に説明し、その場において是正させるなど積極的に是正指導し、即時是正された場合でも必要に応じて通知する。

- ④ 指導事項について十分確認できない場合は、必要な検討を行い、指導事項について確認した後に通知する。

第2 立入検査の着眼点

二酸化炭素消火設備の事故防止策

立入検査の着眼点として ❝二酸化炭素消火設備の事故防止策❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.53にて以下の通り規定されています。

二酸化炭素消火設備の事故防止策 P.53

1.集合管又は操作管に基準に適合する閉止弁を設けているか確認する。(令和5年4月1日施行、経過措置:令和6年3月31日まで)

2.貯蔵容器を設ける場所および防護区画の出入口等の見やすい箇所に標識が適切に設置されているか確認する。(令和5年4月1日施行)

3.制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備および点検時においてとるべき措置の具体的内容および手順を定めた図書を備えているか確認する。(令和5年4月1日施行)

二酸化炭素消火設備の事故防止策を含む「第2 立入検査の着眼点」に関する出題情報および解説については予防技術検定「過去問テスト」に最新ver.を収録しています。

予防技術検定に一発合格したい方、得点源が欲しい方は是非ご利用ください!

第3 用途等別の立入検査の留意事項

直通階段が一つの雑居ビル

関係者への指導事項等 P.56

直通階段が一つの雑居ビルの立入検査の留意事項である ❝関係者への指導事項等❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.56~57にて以下の通り規定されています。

関係者への指導事項等 P.56

避難経路が1つという構造上のリスクを抱えているため、火災が発生または拡大するリスクを減らすよう防火管理業務の充実や消防法令違反の是正等を指導し、消防法令違反が是正されない場合は、躊躇することなく警告、命令等の厳格な措置に移行することが重要である。(関係通知:令和4年7月11日付け消防予第352号)

関係者への指導事項等 P.57

- ウ 防火管理上必要な業務を適切に遂行するためには、防火管理者を中心とした防火管理体制の確立が重要であることから、防火管理者が定められていないと認める場合には、法第8条第1項に基づき、防火管理者を定めるよう指導すること。

- オ 防火管理講習の日程表等を持参するなど、資格取得の手続について考慮する。

関係者への指導事項等 P.57

- カ 階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前の通知を行わずに立入検査を実施する。

- キ テナント関係者に直接指導できるように、立入検査の実施時間帯について考慮する。

量販店

誘導灯・誘導標識の視認障害防止の徹底

量販店の立入検査の留意事項である ❝誘導灯・誘導標識の視認障害防止の徹底❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.59にて以下の通り規定されています。

誘導灯・誘導標識の視認障害防止の徹底 P.59

誘導灯・誘導標識については、視認できない場合は、火災の発生時に利用客等の円滑な避難に重大な支障を生じるおそれがあることから、視認の障害となる物件等を撤去させること。

教育・訓練の徹底 P.59

量販店の立入検査の留意事項である ❝教育・訓練の徹底❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.59にて以下の通り規定されています。

教育・訓練の徹底 P.59

火災等の発生時に初期消火や避難誘導などを適切に対応できるかどうかは実質的な訓練の実施によるところが大きいことから、次の事項について徹底させること。

- (ア) 年に2回以上消火訓練及および避難訓練を実施すること。

- (イ) 従業員全員が消火設備、避難器具および防火戸等の位置を確認すること。

- (ウ) 従業員全員が消火器(自衛消防隊員にあっては消火器および屋内消火栓設備)による消火ができるようにするとともに、避難誘導を確実にできるようにすること。

なお、訓練を実施する旨の通報があった場合、必要に応じて、訓練に立ち会うよう努めること。

本社に対する指導 P.60

量販店の立入検査の留意事項である ❝本社に対する指導❞ について新:立入検査標準マニュアルのP.60にて以下の通り規定されています。

本社に対する指導 P.60

全国的に事業を展開するなど、広範囲に複数の店舗を設けている法人に対しては、法人組織全体の防火管理意識の高揚を図り、組織的・継続的な防火管理体制の構築を図ることが有効であることから、本社に対し防火管理指導を実施すること。

続いて、違反処理関係の学習をしていきましょう。

◎ 違反処理関係

警告

警告の意義 P.10~11

❝警告の意義❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.10~11にて以下の通り規定されています。

警告の意義 P.10~11

警告とは、違反事実または火災危険等が認められる事実について、防火対象物の関係者に対し、当該違反の是正または火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示である。

警告は、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたる。

したがって、警告自体には法的な強制力はない。

警告書の作成

警告書の作成に関する ❝警告の主体❞ および ❝警告の客体❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.91にて以下の通り規定されています。

(1) 警告の主体 P.91

警告は、行政指導としての意思表示であるから、警告の主体には限定がないが、行政上の実効を期する意味から、命令の主体である消防署長等が行うのが適当である。

(2) 警告の客体 P.91

警告は、当該警告事項について履行義務のあるものを名宛人とする。

また、警告しようとする内容に関して履行義務者が複数のときは、それぞれの義務者あて個別に警告する。

命令の事前手続

聴聞(行手法第13条第1項第1号) P.12

命令の事前手続に関する ❝聴聞❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.12にて以下の通り規定されています。

聴聞(行手法第13条第1項第1号) P.12

- 聴聞は、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。

聴聞・弁明の機会の付与(行手法第13条第1項)P.14

命令の事前手続に関する ❝聴聞・弁明の機会の付与❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.14にて以下の通り規定されています。

聴聞・弁明の機会の付与(行手法第13条第1項)P.14

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

---

次のいずれかに該当するとき 聴聞

- イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき

- ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

- ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

- ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

告発のための違反調査

質問調書作成上の留意事項 P.87

告発のための違反調査に関する ❝質問調書作成上の留意事項❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.87にて以下の通り規定されています。

質問調書作成上の留意事項 P.87

- ア 違反事実を把握するとともに、適用法令を確認し、違反が成立するにはどのような点を質問したらよいかあらかじめ質問すべき事項を検討しておく。

- イ 任意性を高めるため、否定した事実も記載する。

- ウ 不十分な供述または矛盾する供述には、補完質問をして事実関係の特定に努める。

録取内容の確認等 P.87~88

告発のための違反調査に関する ❝録取内容の確認等❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.87~88にて以下の通り規定されています。

録取内容の確認等 P.87~88

- ア 質問調書を作成した場合は、被質問者にその内容を読み聞かせた上で閲覧させ、誤りがあるか否かを確認すること。

- イ 質問調書を作成し、調書の閲覧や読み聞かせを行い、被質問者が調書の記載内容に誤りのないことを認めたときは、質問調書に被質問者の署名、押印を求める。

告発の検討

❝告発の検討❞ について新:違反処理標準マニュアルのP.19~20にて以下の通り規定されています。

告発の検討 P.19~20

命令違反等の罰則規定に該当した事実があり、告発をもって措置すべきと認められる事案については、告発を前提とした違反調査を開始する。

刑訴法第239条第2項は「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定し、公務員の告発義務について定めている。

ただし、この告発義務については、当該公務員の職務上正当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではないとされる。

告発の検討を含む「違反処理標準マニュアル」に関する出題情報および解説については予防技術検定「過去問テスト」に最新ver.を収録しています。

予防技術検定に一発合格したい方、得点源が欲しい方は是非ご利用ください!

それでは、ここまで学習した内容に基づいて過去問に挑戦していきましょう!

【過去問】防火査察②:立入検査関係および違反処理関係

立入検査標準マニュアル

立入検査標準マニュアルにおける「立入検査要領」に関する記述として、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 大規模な防火対象物の立入検査を必要最小限の時間で実施するための方法として、複数の検査員で検査に出向き、それぞれの検査項目に応じて担当する検査員を指定して検査する方法が考えられる。

2 立入検査に指摘した不備事項について、改修完了の報告があった場合には、速やかに確認調査を実施するが、届出行為によって改善されたことを確認できるものについては、確認調査を必要としない。

3 階段部分への物件存知や自動火災報知設備のベル停止など、事前に通知すると、一時的に是正され、防火対象物の法令違反の実態が正確に把握できないおそれのあるときは、事前の通知を実施しない。

4 火災予防には直接関係しない消防法第36条に定める防災管理者に関する規定であっても、同法第4条にいう資料提出命令権・報告徴収権を行使することができる。

立入検査標準マニュアルにおける「立入検査結果の通知」に関する記述として、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 立入検査結果の通知は、法的には違反事項の是正を強制するものではなく、あくまでも行政指導に属するため、法的に設置義務のない消防用設備等の設置を指導し、相手方が設置した場合など、関係者に損害を与えた場合でも、国家賠償法第1条に基づく損害賠償の対象とはならない。

2 消防法令違反を速やかに是正することが可能な不備事項は、立会者に説明し、その場において是正させるなど積極的に是正指導し、即時是正された場合でも必要に応じて通知する。

3 指導事項について十分確認できない場合は、必要な検討を行い、指導事項について確認した後に通知することとし、後日郵送により通知書を交付する場合、関係者の連絡先が判明しているときは、電話により説明するように努める。

4 立入検査結果は、違反改修の履行義務者に対し通知する。また、通知しようとする内容に際して履行義務者が複数いるときは、それぞれの履行者に通知する。

立入検査標準マニュアルにおける用途等別の立入検査の留意事項のうち「量販店」に関する記述として、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 火災等の発生時に初期消火や避難誘導などを適切に対応できるかどうかは実質的な訓練の実施によるところが大きいことから、従業員全員が消火器による消火ができるようにするとともに、避難誘導を確実にできるように徹底させること。

2 放火監視機器の設置指導に当たっては監視カメラの他に炎センサーの設置も有効であると考えられることから、施設の実態を踏まえて適切に指導すること。

3 全国的に事業を展開するなど、広範囲に複数の店舗を設けている法人に対しては、法人組織全体の防火管理意識の高揚を図り、組織的・継続的な防火管理体制の構築を図ることが有効であることから、個別の店舗への指導は行わず、本社が所在する消防本部に対し、本社への防火管理指導を実施するよう通知すること。

4 誘導灯および誘導標識については、視認できない場合は、火災の発生時に利用客等の円滑な避難に重大な支障を生じるおそれがあることから、視認の障害となる物件等を撤去させること。

立入検査標準マニュアルにおける用途等別の立入検査の留意事項のうち「直通階段が一つの雑居ビル」に関する記述として、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 避難経路が1つという構造上のリスクを抱えているため、火災が発生または拡大するリスクを減らすようテナント関係者に防火管理業務の充実や消防法令違反の是正等の指導し、消防法令違反が是正されない場合は、防火対象物全体の問題として建物所有者や管理者などを交え時間をかけて指導を継続する。

2 消防法第8条第1項の義務がある場合は、避難施設の維持管理をはじめとする防火管理上必要な業務を適切に遂行するためには、防火管理者を中心とした防火管理体制の確立が重要であることから、防火管理者が定められていない場合は選任を指導し、防火管理講習の日程表を持参するなど、資格取得の手続きについて考慮する。

3 階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前の通知を行わずに立入検査を実施する。

4 テナントごとに営業時間が異なる傾向にあるため、テナント関係者に直接指導できるように立入検査の時間帯について考慮する。

旧:立入検査標準マニュアル(※ 参考まで)

立入検査標準マニュアルにおける「小規模雑居ビル立入検査時の留意事項」に記述のある小規模雑居ビル立入検査時の着眼点のうち、特に確認する必要がある項目に掲げられているものとして、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 防火対象物の使用状況については、用途変更および関係者の変更の有無よりも、テナントの入れ替えによる間仕切りの変更を重点に確認する。

2 自衛消防の組織の確立状況については、統括防火管理者が作成する全体についての消防計画または防火管理者が作成する消防計画に基づく、消火・通報および避難訓練が必要な回数実施されているか確認し、訓練が実施されている場合は、その旨の通報がなされたか、実施した内容は防火対象物の実態に即したものかを確認する。

3 消防用設備等の維持管理状況のうち、避難器具については、設置する開口部の閉鎖・破損がないか確認する。

4 工事中の防火管理状況については、工事を実施している場合は、工事中の防火管理状況について工事中の消防計画に基づき確認する。

違反処理マニュアル

警告

違反処理マニュアルにおける「警告」に関する記述として、最も妥当でないものは次のうちどれか。

1 警告は、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導に当たる。したがって、警告自体には法的な強制力はない。

2 警告しようとする内容に関して履行義務者が複数のときは、代表する義務者に警告することで足りる。

3 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常(社会通念上)是正可能と認められる客観的所要日数と公益上(火災予防上)の必要性との衡量において、妥当と認められるものでなくてはならない。

4 警告は、行政指導としての意思表示であるから、警告の主体には限定がないが、行政上の実効を期する意味から、命令の主体である消防署⾧等が行うのが適当である。

命令

違反処理標準マニュアルにおける「命令等の事前手続」に関する記述のうち、不利益処分と当該処分を受けるものに対して執らなければならない意見陳述のための手続きの組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、行政手続法第13条第1項第1号ニに掲げる行政庁が相当と認めるときまたは同条第2号に掲げる命令の事前手続が不要な場合には該当しないものとする。

| 不利益処分 | 意見陳述のための手続き | |

| 1 | 消防法第5条第1項に基づく防火対象物の火災の予防に関する措置命令 | 弁明の機会の付与 |

| 2 | 消防法第5条の2第1項に基づく防火対象物の使用停止命令 | 聴聞 |

| 3 | 消防法第8条第4項に基づく防火管理業務適性執行命令 | 弁明の機会の付与 |

| 4 | 消防法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し | 聴聞 |

告発

違反処理マニュアルにおける「告発のための違反調査」における質問調書の作成に関する記述として、最も妥当なものは次のうちどれか。

1 任意性を高めるため、否定した事実も記載する。

2 先入観を持たずに質問する必要があるため、あらかじめ、違反事実の把握・適用法令の確認・違反が成立するにはどのような点を質問したらよいかの検討を行うことは避ける。

3 質問調書を作成した場合は、被質問者にあらためてその内容を確認させる必要はない。

4 任意性を高めるため、不十分な答弁または矛盾する答弁があったとしても、補完質問をしてはならず、答弁をしたままを記載する。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝防火査察③:防火管理および防火対象物の点検報告制度関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

出題範囲.png)

-P.12.png)

-P.13.png)