おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(防火査察)の出題範囲

ここでは「防火査察⑤:その他 防火査察等に関する専門的知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

防火査察⑤:その他 防火査察等に関する専門的知識

◎ 行政不服審査法

不作為についての審査請求

❝不作為についての審査請求❞ について行政不服審査法 第3条にて以下の通り規定されています。

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には、行政不服審査法 第4条〔審査請求をすべき行政庁〕の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

不作為‥‥‥法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと

審査請求をすべき行政庁

❝審査請求をすべき行政庁❞ について行政不服審査法 第4条にて以下の通り規定されています。

審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

一 処分庁等(処分をした行政庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に上級行政庁がない場合または処分庁等が主任の大臣もしくは宮内庁長官もしくは内閣府設置法 第49条〔設置〕第1項もしくは第2項もしくは国家行政組織法第3条〔行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務〕第2項に規定する庁の長である場合 → 当該処分庁等

二 宮内庁長官または内閣府設置法 第49条〔設置〕第1項もしくは第2項もしくは国家行政組織法第3条〔行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務〕第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合

→ 宮内庁長官または当該庁の長

三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) →当該主任の大臣

四 前三号に掲げる場合以外の場合

→ 当該処分庁等の最上級行政庁(例:大臣、都道府県知事、市町村長など)

内閣府設置法 第49条〔設置〕第1項もしくは第2項

内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

国家行政組織法 第3条〔行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務〕第2項

2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

再調査の請求

❝再調査の請求❞ について行政不服審査法 第5条にて以下の通り規定されています。

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

再審査請求

❝再審査請求❞ について行政不服審査法 第6条にて以下の通り規定されています。

行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

審査請求期間(消防法 第5条の4)

❝審査請求期間❞ については、消防法 第5条の4にて以下の通り規定されています。

第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕第1項または第5条の3 〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕第1項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法 第18条〔審査請求期間〕第1項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。

以下3つの命令については行政不服審査法ではなく、消防法上で審査請求期間が30日に短縮されているのです。

その他の命令の場合は命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(行政不服審査法第14条第1項、第45条)

審査請求については毎年、防火査察の問28に出題されています。

消防法 第6条〔訴の提起および損失補償〕

❝訴の提起および損失補償❞ については、消防法 第6条にて以下の通り規定されています。

第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕第1項または第5条の3 〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕第1項の規定による命令またはその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令または裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

○2 第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があった場合においては、当該命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。

○3 第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕第1項に規定する防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項または第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕第1項の規定による命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。

○4 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。

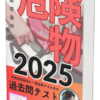

行政不服審査法 第82条〔不服申立てをすべき行政庁等の教示〕

不服申立てをすべき行政庁等の教示については、行政不服審査法 第82条にて以下の通り規定されています。

行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

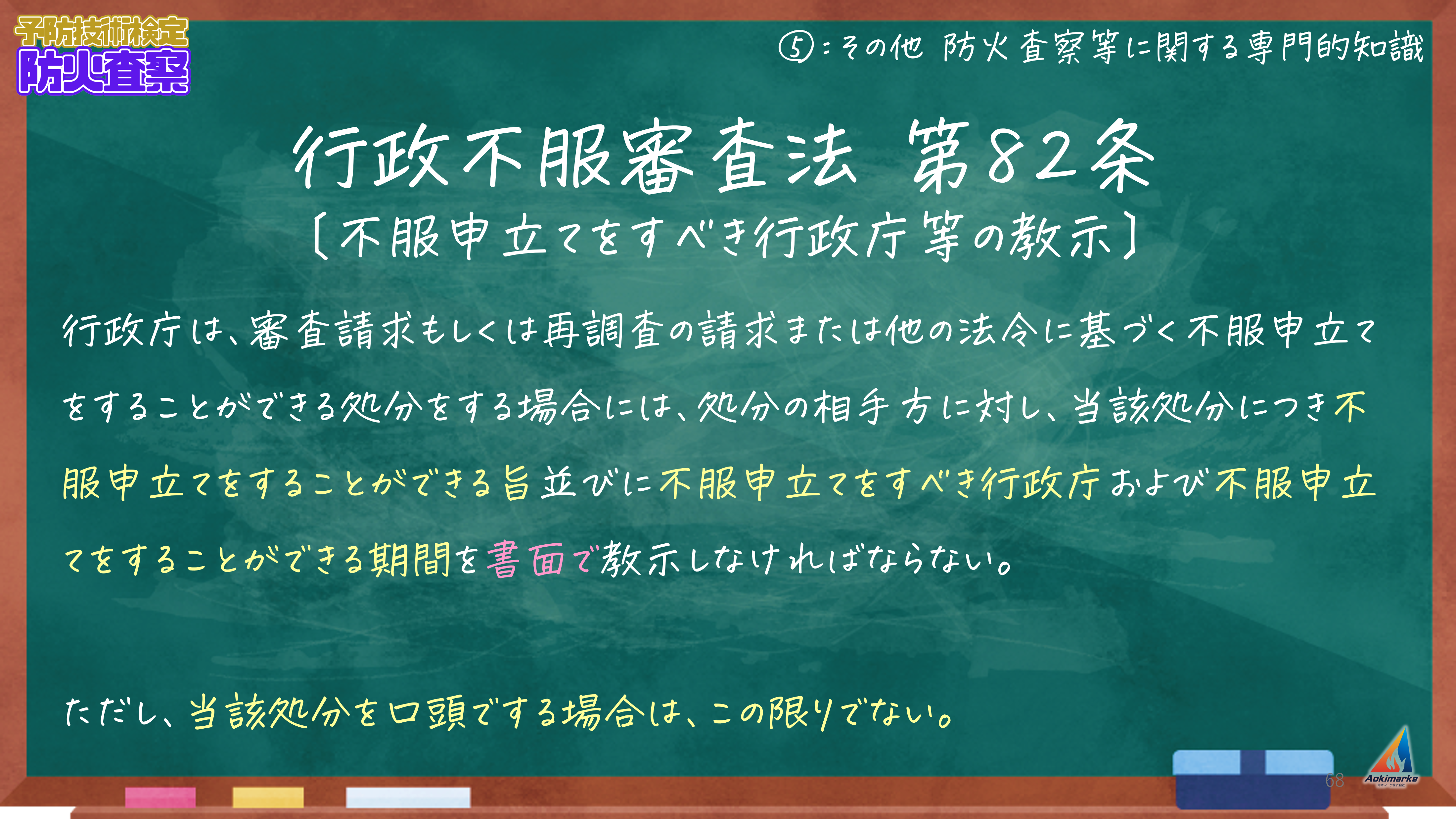

利害関係人への教示

2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

行政不服審査法 第83条〔教示をしなかった場合の不服申立て〕

教示をしなかった場合の不服申立てについては、行政不服審査法 第83条にて以下の通り規定されています。

行政庁が行政不服審査法 第82条〔不服申立てをすべき行政庁等の教示〕の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

2 行政不服審査法 第19条〔審査請求書の提出〕(第5項第1号および第2号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。

3 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。

4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求または当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

5 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求または当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

◎ 行政代執行法

代執行できる条件3つ

代執行ができる条件は行政代執行法 第2条にて以下の3つが規定されています。

- 法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合

- 他の手段(自主的履行の勧告などの行政指導や説得など)によってその利口を確保することが困難である場合

- その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、または法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

【※ 例外】名宛人が不明の場合

消防法 第3条〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等〕第2項で規定されている名宛人が不明の場合(物件等の関係者で権原を有するものを覚知することができないないため、措置命令を発することができない場合)の代執行は消防職員のみ(※ 第三者は不可)になっています。

-

-

参考【過去問】防火査察①:関係法令の制度と概要【予防技術検定】

続きを見る

証票の呈示

行政代執行法 第4条にて ❝代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。❞ と規定されています。

行政代執行法については毎年、防火査察の問30に出題されています。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】防火査察⑤:その他 防火査察等に関する専門的知識

行政不服審査法

消防法第6条に規定する訴えの提起および損失補償に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 消防法第5条第1項の規定による命令またはその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令または裁決を受けた日から60日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 消防法第5条第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があった場合においては、当該命令によって生じた損失に対しては、取得原価によりこれを補償するものとする。

3 消防法第5条の3第1項の規定による命令またはその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令または裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない。

4 消防法第5条の2第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があった場合においては、当該命令にとって生じた損失の補償に要する費用は、国の負担とする。

行政不服審査法に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、他の法律に特別の定めがある場合を除くものとする。

1 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法第4条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

2 行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法第4条および第5条第2項のさだめるところにより、処分の取消しの訴えをすることができる。

3 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分について審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

4 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再審査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再審査の請求をすることができる。ただし、当該処分について行政不服審査法第2条の規定により審査請求したときは、この限りでない。

行政不服審査法に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、他の法律に特別の定めがある場合を除くものとする。

1 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、行政不服審査法第4条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

2 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再審査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再審査の請求をすることができる。

3 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分について審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

4 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求について決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

行政不服審査法第82条に規定する不服申立てをすべき行政庁等の教示に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2 教示しなければならない事項は、不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁および不服申立てをすることができる期間である。

3 利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか教示を求められたとしても、処分の相手方でない場合には、当該利害関係人には教示してはならない。

4 行政庁が教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

行政代執行法

行政代執行に関する記述として、最も妥当なものは次のうちどれか。

1 代執行権を有する者は、具体的事案について義務の履行を強制し得る権限、すなわち命令権を有する行政庁である。このことから、消防法第3条第4項および消防法第5条の3第5項に基づく代執行については、消防⾧、消防署⾧その他の消防吏員が代執行権を有する。

2 代執行のために現場に派遣されるすべての執行者は、その者が執行者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

3 代執行に実際に要した費用の額として徴収できるのは、代執行に伴う物件の運搬および保管に要した費用、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき報酬費である。

4 代執行の戒告、代執行令書による通知および代執行費用納付命令は行政庁の処分であるから、行政不服審査法に定める審査請求の対象である。

行政代執行法第2条に基づく代執行に関する次の記述のうち、関係法令上最も妥当でないものはどれか。

1 代執行は、他の手段によってその履行を確保することが困難であることを必要とするが、消防法第5条の3第5号(防火対象物における火災の予防または消防活動の支障除去のための措置)に基づく代執行では、そのことを要件としていない。

2 代執行は、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを必要とするが、消防法第5条第2項(防火対象物の火災予防に関する措置)に基づく代執行では、そのことを要件としていない。

3 代執行は、法律により直接命ぜられ、または法律に基づき行政庁より命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合であることを必要とする。

4 代執行は、命令を発した行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめることができるとしているが、消防法第3条第4号(屋外における火災の予防または消防活動の支障除去のための措置)に基づく代執行は、必要な措置をとらせることができる者を消防職員に限定している。

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

出題範囲.png)