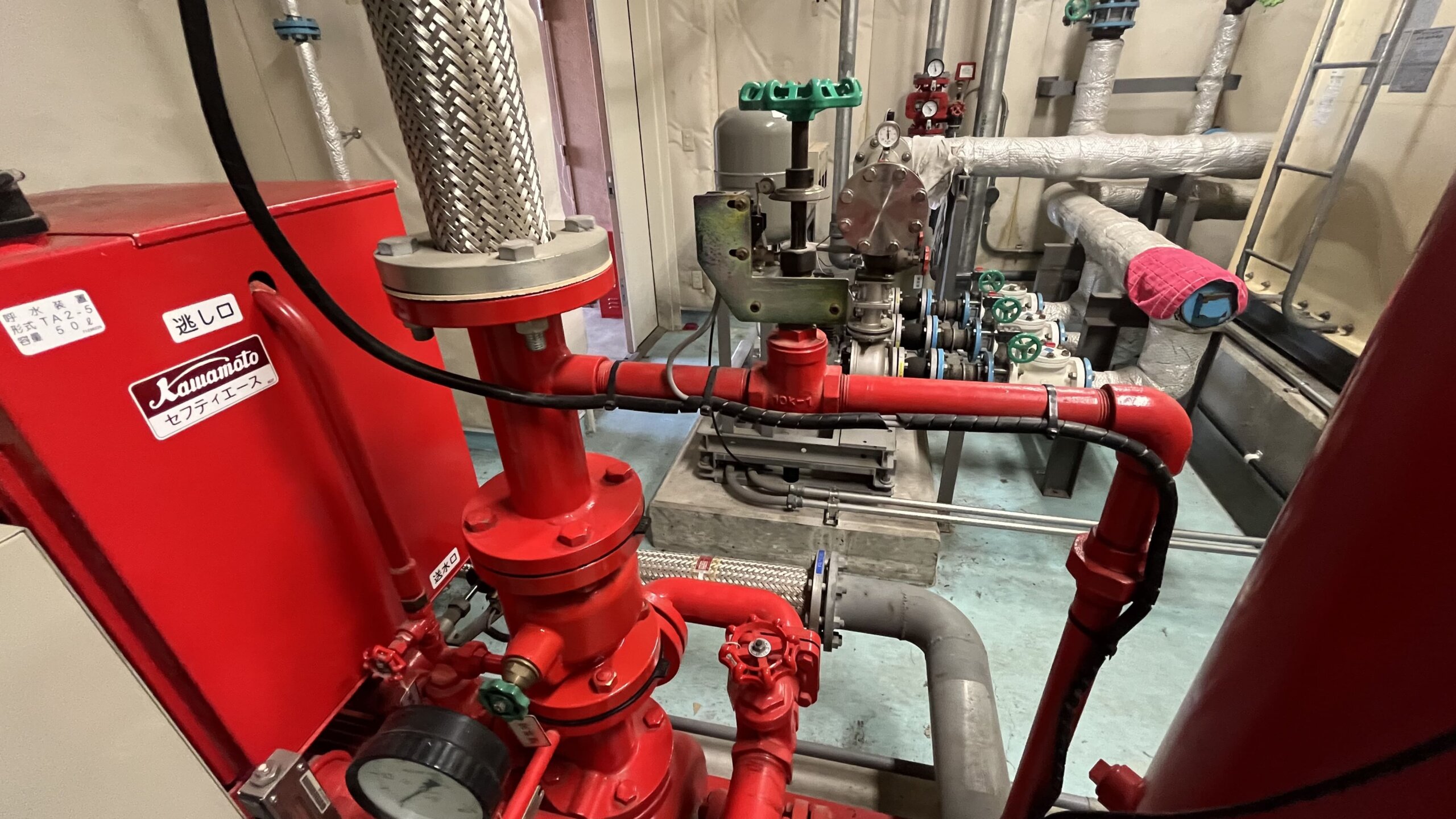

先日、消火水槽と呼水槽のボールタップ交換に行った現場の消火ポンプ室がとても広かったので『これは消火ポンプの仕組みを説明しやすいぞ!』と思い写真を撮りまくりました。

消火ポンプ-アラーム弁(流水検知装置)間の配管も、スプリンクラー設備の送水口からメイン管に接続されている配管も全て丸見えでした。

それでは、この消火ポンプ室内にあるスプリンクラー設備を使って、仕組み・試験方法を解説していきます!

消火ポンプの仕組み・試験方法を消防設備士が徹底解説【性能・流量試験】

◎ 消火水槽(地下式)

消火水槽はスプリンクラーヘッド等から放射される消火用水が入っている水源です。

消火水槽には地下式と地上式があり、こちらマンホールがあるので地下式の消火水槽です。

消火水槽のボールタップ(自動給水装置)

ボールタップがあることで水位が減少すると自動で給水される仕組みです。(トイレのタンクと同じ)

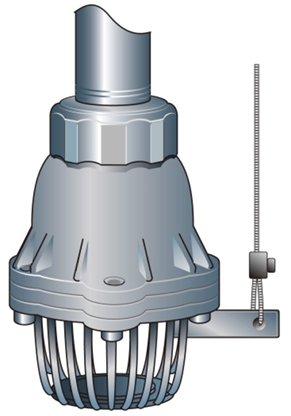

サクションピット内のフート弁

フート弁は消火水槽内の水を吸い込む配管の先端についている逆止弁の一種です。

サクションピットは、地下にある消火水槽内の水を出来るだけ多く吸い取る為に設けられる一段深い部分のことです。

こちらもCHECK

-

-

【フート弁】消火水槽サクションピット深さの設計【スプリンクラー設備】

続きを見る

消火水槽からの吸込み配管

消火水槽ー消火ポンプ 間の吸込み配管は以下の様に接続されます。

フート弁の試験用ワイヤー

フート弁の弁体は普段閉じていますが、地上の試験用ワイヤーを引っ張ることで開けることができます。

試験用ワイヤーを引っ張ることでフート弁の弁体が開閉できる状態かを地上から確認することができます。

消火水槽の水を定期的に入れ替えて綺麗にすることでフート弁のトラブルも予防することができます!

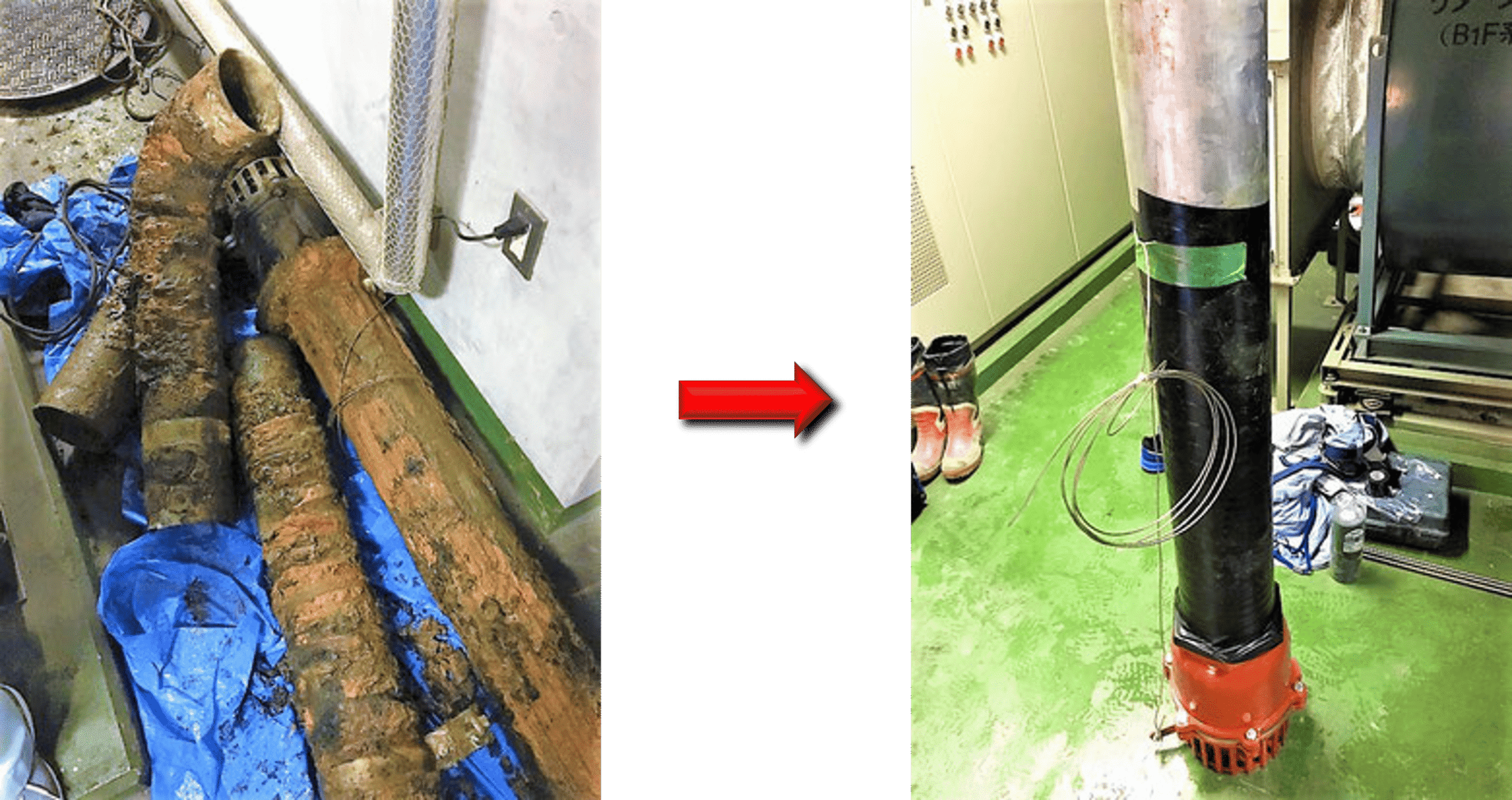

【参考】腐ったフート弁と吸水管

消火水槽の材質的に水が汚れやすかったり、何年も放水試験をしておらず水が腐っている状態だと配管の腐食も進行します。

◎ 性能試験配管による流量試験

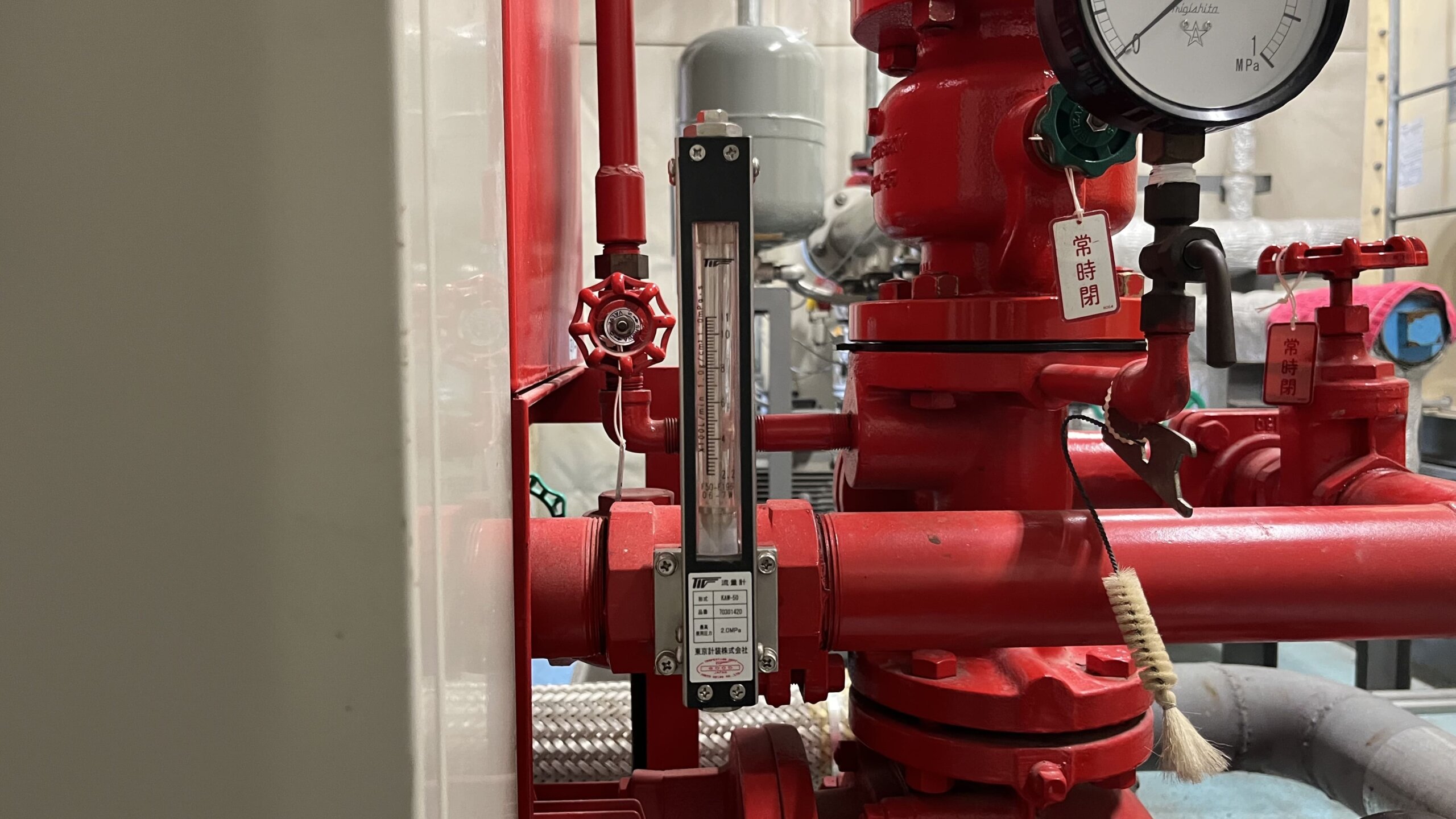

流量計(フロート形)

消火ポンプの流量計は性能試験配管に流れた消火用水の流量(ℓ / min)を測定できる計器です。

性能試験(流量試験)時には流量計の一次側および二次側にあるバルブを操作して、消火ポンプの定格吐出量(消火ポンプによって異なる)値に調整した際の消火ポンプ圧力計の指示値を計測します。

定格吐出量・定格全揚程

消火ポンプの性能は建物ごとに要求される吐出量・全揚程が異なります。

- 吐出量‥‥‥消火ポンプが1分間にどれだけの水を押し出せるかを表した数値

- 全揚程‥‥‥消火ポンプが水をどれだけ高い場所まで押し上げられるかを表す高さ

吐出量と全揚程は、どちらかを上げるともう片方が下がる傾向があります。(※ 両方を大きくしたいなら出力(kW)の大きい消火ポンプにする)

- 高いところに水を送るなら → 吐出量は控えめに

- 多くの水を一気に送るなら → 高さはある程度まで

そのため、建物の規模や用途に応じた最適な消火ポンプの選定が必要になります。

| 性能項目 | 説明 | イメージ |

|---|---|---|

| 吐出量(L/min) | 1分間に出せる水の量。大量の水を送る力。 | バスタブ何杯分?🚿 |

| 全揚程(m) | 水をどれだけ高いところに押し上げられるか。 | 高層ビルの何階分?🏢 |

消火ポンプが、その建物で要求される吐出量・全揚程の性能があるかを確認するのが ❝性能試験(流量試験)❞ になります。

性能試験(流量試験)の手順3つ

step

1メインバルブを閉める

まず性能試験配管へ水を送る為、メインバルブを閉めます。

step

2流量計をみながら定格吐出量に合わせる

性能試験配管には流量計を基準に1次側:点検用弁、2次側:流量調整弁があり、主に1次側:点検用弁で流量計の指示値が定格吐出量になるよう調整します。

【参考】点検用弁(流量計の1次側)と流量調整弁(流量計の2次側)

流量計の1次側には保守点検用の点検用弁が、2次側は流量調整弁が設けられています。

ただし、1次側の点検用弁によって流量調整を行っても流量計の性能・機能に影響を及ぼさないものにあっては、2次側の流量調整弁を設けないことができるとポンプ方式加圧送水装置等の試験基準及び判定基準に規定されています。

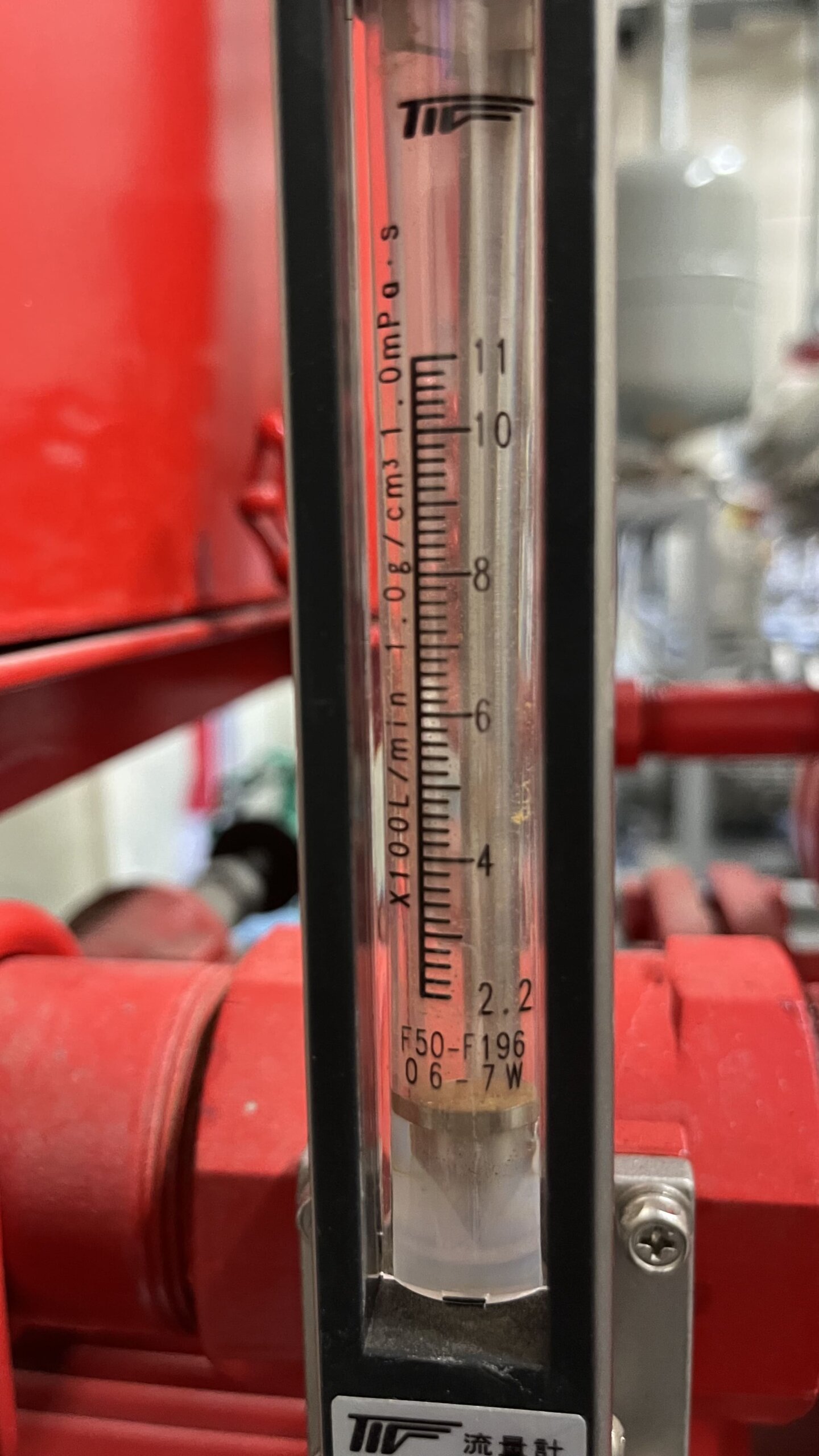

流量計の指示値

今回の現場にあった消火ポンプの定格吐出量は720 ℓ / minだったので流量計のフロートが720 ℓ / min付近になるように調整します。

step

3メイン管にある圧力計の値を確認する

定格吐出量(1分間にどれだけの水を押し出せるか)が720 ℓ / minの時に、メイン管にある圧力計が何MPaを指しているかを確認します。

配管内の水は、おおよそ高さ10 mごとに 0.1MPa(メガパスカル)の圧力がかかります。

※ これを ❝水頭(すいとう)❞ といいます。

この消火ポンプは全揚程(水をどれだけ高い場所まで押し上げられるか)が54 mなので、おおよそ圧力計が0.54 MPaを指していれば十分な性能があると言えます。

| 高さ(全揚程) | 必要な水圧(おおよそ) |

|---|---|

| 10m | 0.1MPa(1kgf/cm²) |

| 30m | 0.3MPa |

| 50m | 0.5MPa |

| 70m | 0.7MPa |

【補足】消火ポンプの性能規定

消火ポンプには、揚程曲線のポイントを押さえて、流量増加による性能低下を極⼒抑える方向での性能規定が定められています。

- 定格吐出量Qの150 %吐出量における揚程曲線上の全揚程は、定格吐出量Qにおける揚程曲線上の全揚程の65%以上

- 定格吐出量Qにおける揚程曲線上の全揚程は、ポンプに示される定格全揚程H0の100%以上110%以下

- 締切全揚程は、定格吐出量における揚程曲線上の全揚程の140%以下

---

今回は3⃣の締切全揚程(メイン管も性能試験配管も「閉」の締切運転時)のみ写真を撮影してきました。

定格吐出量が0 ℓ / minの時、揚程曲線上の全揚程の140%以下ってことで「定格全揚程0.54 MPa × 1.4 =0.75 MPa」くらいを指せばいいよねって話です。

以上が消火ポンプの性能試験配管による流量試験に関する話です。

◎ 圧力タンク

スプリンクラー設備が ❝自動❞ で消火できるのは、この圧力タンクがあるからです。(※ 屋内消火栓設備の消火ポンプには圧力タンクはありません)

圧力タンクは通常、内部が水と圧縮空気で満たされています。

圧力タンク内の圧力が設定された起動圧力まで低下すると、圧力スイッチが作動し、消火ポンプが自動的に起動します。

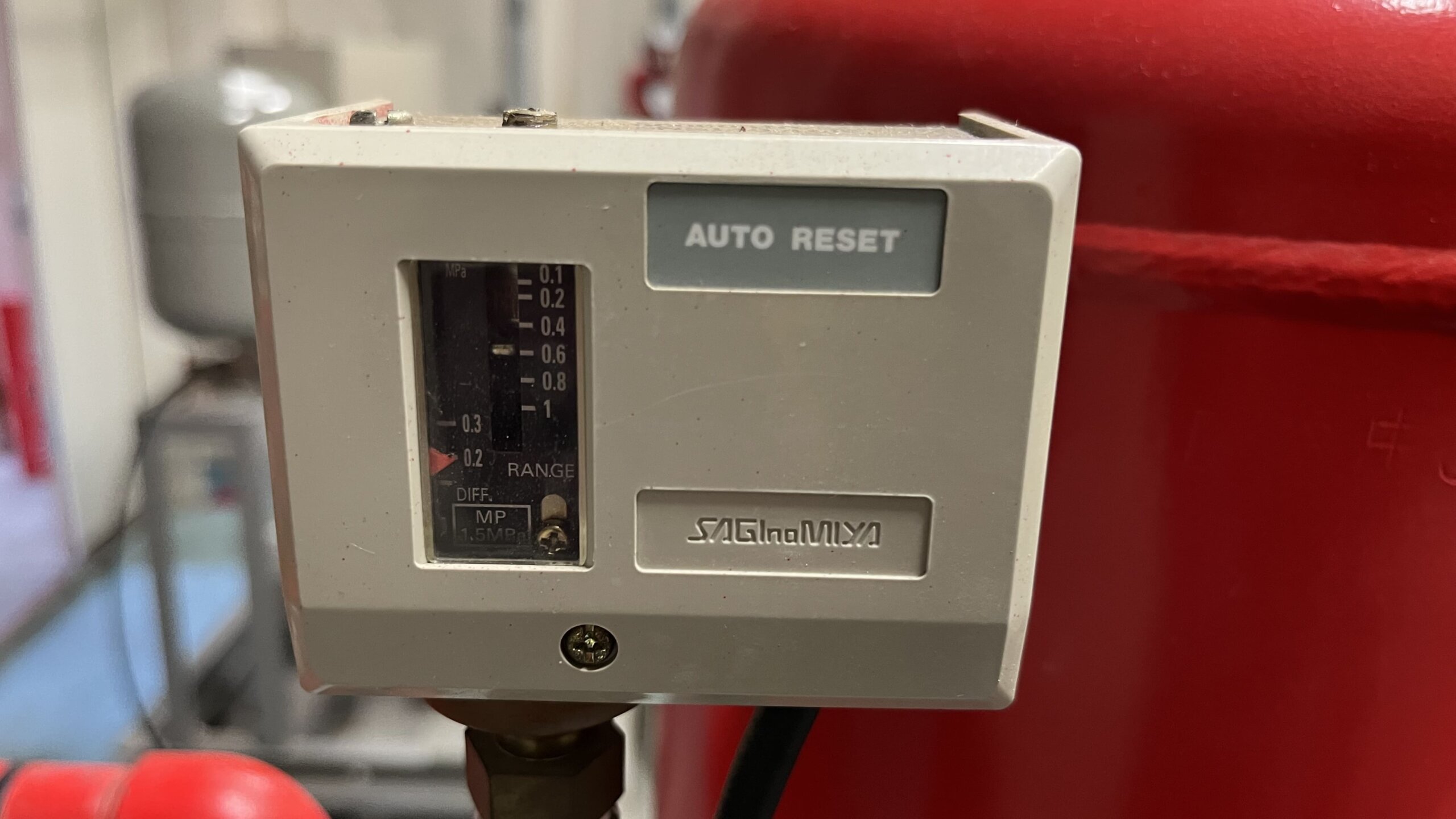

圧力タンクの圧力スイッチ

この圧力スイッチによって圧力タンク内の圧力が設定値以下になった時、消火ポンプ起動する電気信号を送ることができるのです。

圧力タンクの圧力計

赤い針は『この圧力以下になったら圧力スイッチで減圧を検知して消火ポンプが回るよ~』って印です。

メイン管-圧力タンク 間の配管

圧力タンクへの配管は必ずメイン管の逆止弁2次側と接続されています。

もしメイン管-圧力タンク 間の配管が逆止弁2次側ではなく、逆止弁1次側に接続されていたらメイン管の減圧が検知できないので無意味です!(※ 消防設備士の試験に出ます)

圧力タンクの排水

圧力タンク内の水を抜くための排水弁です。

消火ポンプの誤作動が起こる場合に、この圧力タンクの排水を開けて水を抜いてから再度ポンプアップして圧を張り直す作業をすることがあります。

◎ 水温上昇防止用逃し配管

消火ポンプ運転時には、消火ポンプを冷却する水が消火ポンプ内を循環する構造になっています。

水温上昇防止用逃し配管は、その消火ポンプを冷却した後の温まった水を呼水槽に返すための配管です。

消火ポンプの水圧をそのまま呼水槽に送ってしまうと水圧が強すぎるので、水温上昇防止用逃し配管には水の勢いを落とすためのオリフィスという弁が設置されます。

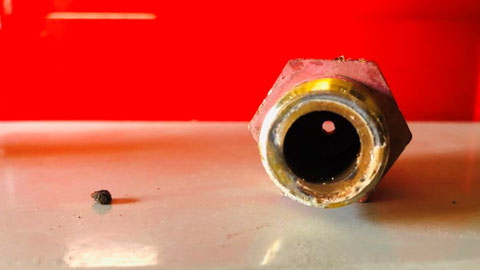

【補足】水温上昇防止用逃し配管のオリフィスが詰まると

水温上昇防止用逃し配管のオリフィスが詰まると消火ポンプ運転時に消火ポンプが冷却されず、焼け付いてしまいます。

消火水槽内の消火用水が汚れていると、そのゴミがオリフィスに引っかかって水温上昇防止用逃し配管が詰まり、呼水槽側で水が出なくなってしまいます。

◎ 呼水槽

呼水槽は地下式消火水槽の場合のみ、消火ポンプー消火水槽のフート弁先端 間まで(吸込み配管)を水で満たしておくためのものです。

比喩的に ❝ある事を引き出すきっかけを作るのに使うもの❞ として「呼び水」という言葉が用いられることもあります。

こちらもCHECK

-

-

「補給水槽」と「呼水槽」の違いを解説!

続きを見る

呼水槽の給水

呼水槽には給水管が接続されており、呼水槽固有のボールタップがあります。

呼水槽-消火ポンプ 間の逆止弁

消火ポンプから呼水槽に水が逆流しない様、呼水槽-消火ポンプ 間には逆止弁が設置されています。

この逆止弁が機能していないと、呼水槽側に水が抜けていってしまって配管内の圧力が下がる→圧力タンクで減圧検知からの消火ポンプ起動という誤作動の原因になります。

◎ メイン管

メイン管は消火ポンプから縦に出ている、建物各階へ水を送る太い配管です。

メイン管には外から消防ポンプ車で水を送る送水口(スプリンクラー設備 専用)の配管も接続されています。

メインバルブ

消火ポンプ上にはメインバルブが設置されており、締切運転時にはメイン管を閉めます。

メイン管は消火ポンプから加圧送水された消火用水を建物各階へ送る消火設備の大動脈のようなな存在なので、メインバルブは必ず「常時 開」にしておきます。

開閉表示

定常か非定常、通常か特殊・例外かを色分けする視点は、バルブ開閉表示でもやはり関ってきますね。

「常開」バルブが多いために目立たせる目的で閉を赤で区別する考えもありますが、電源やバルブをロックアウトする装置に赤色が使われている事との整合性から「閉=赤」が良いという意見もございました。

消火ポンプの圧力計と連成計

消火ポンプの吸込み配管部分には「連成計」が、吐出し部分には「圧力計」が設置されています。

消火ポンプの連成計

消火ポンプの吸込み配管は負圧になることもあるので、0以下の目盛りがある「連成計」が設置されます。

消火ポンプの圧力計

消火ポンプの「圧力計」は上述した性能試験(流量試験)でも用いた通り、吐出し送水圧を測定するものです。

消火ポンプの圧力計は消火ポンプを回さない限り、0を指しています。

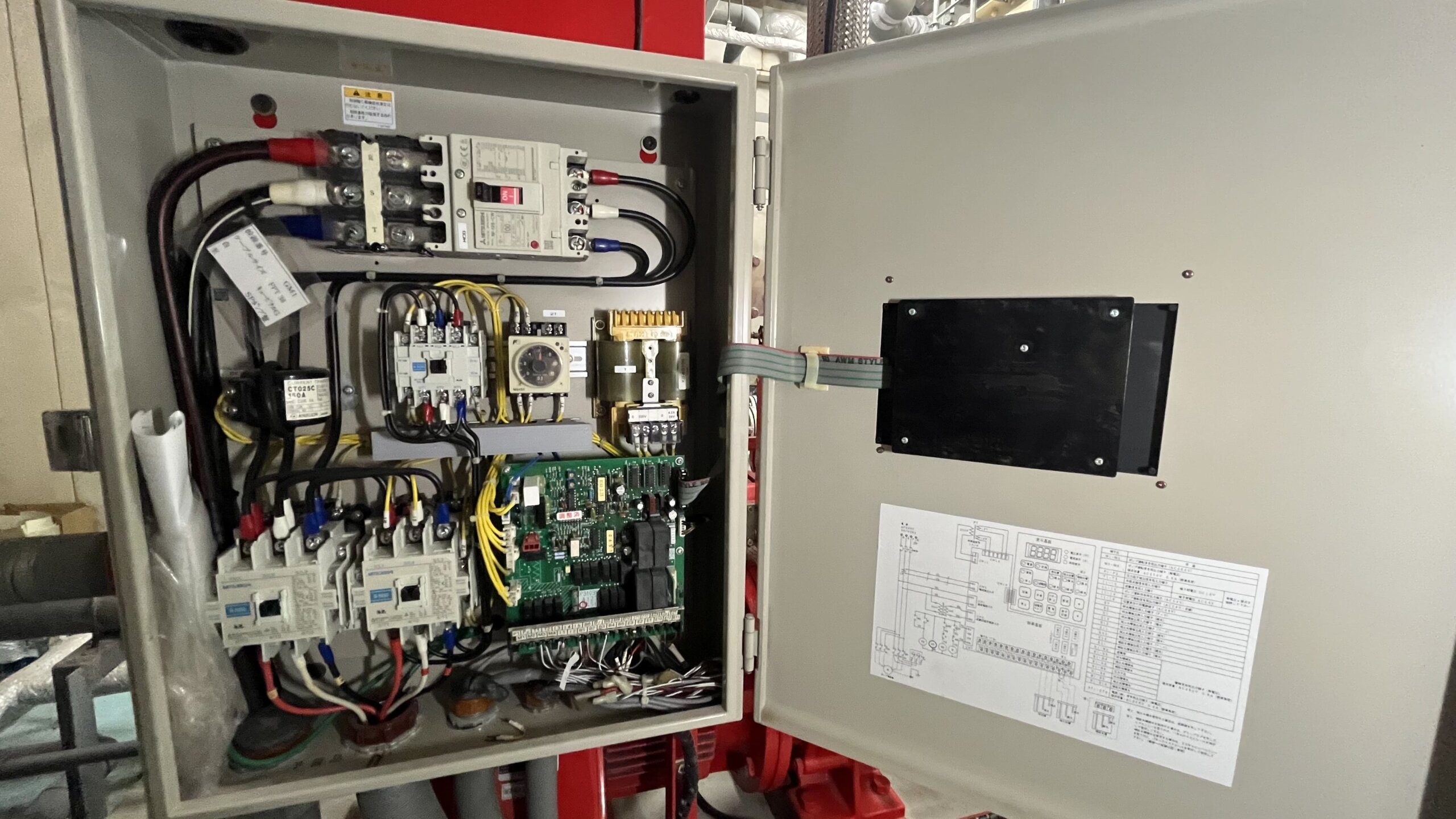

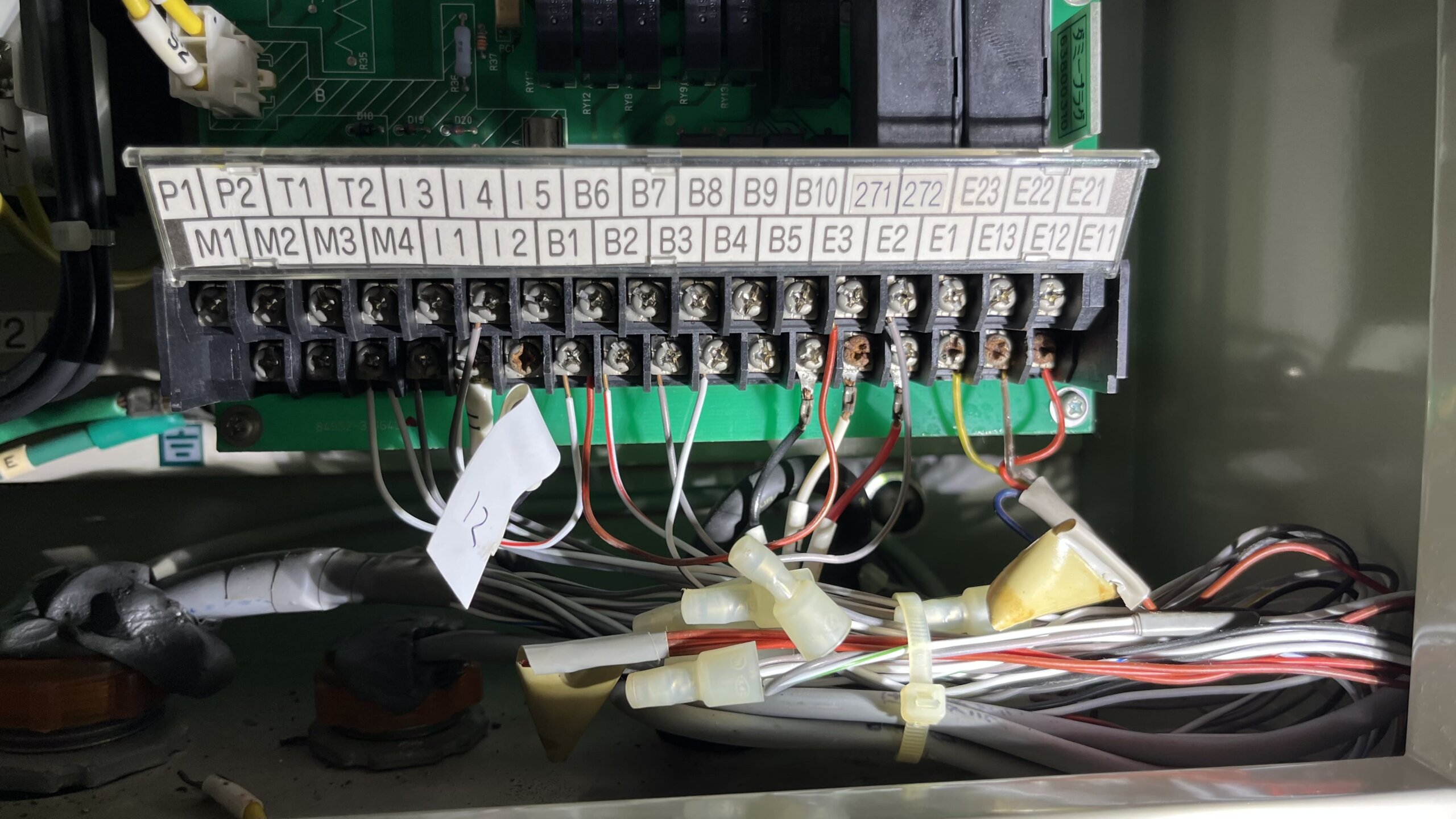

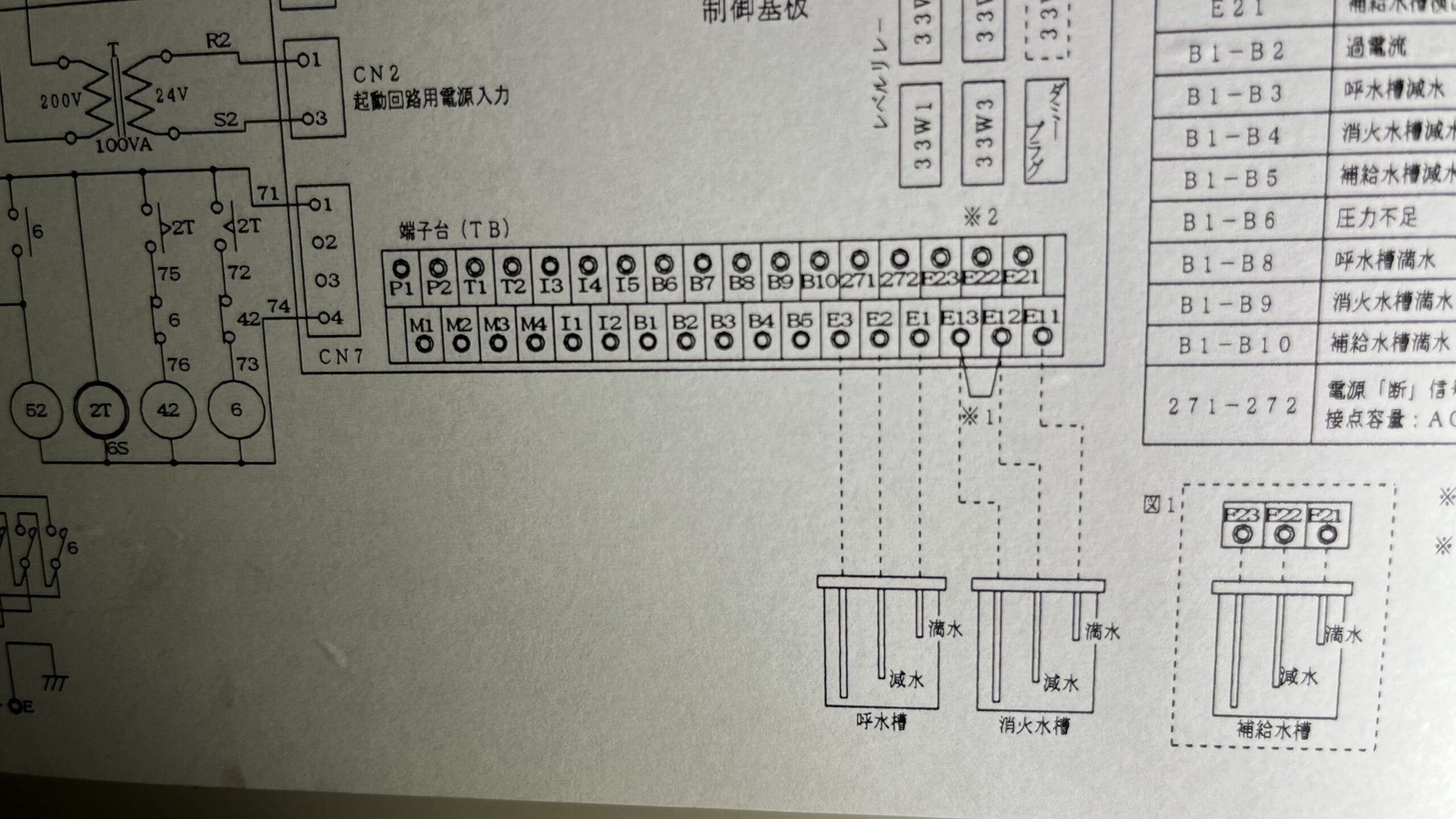

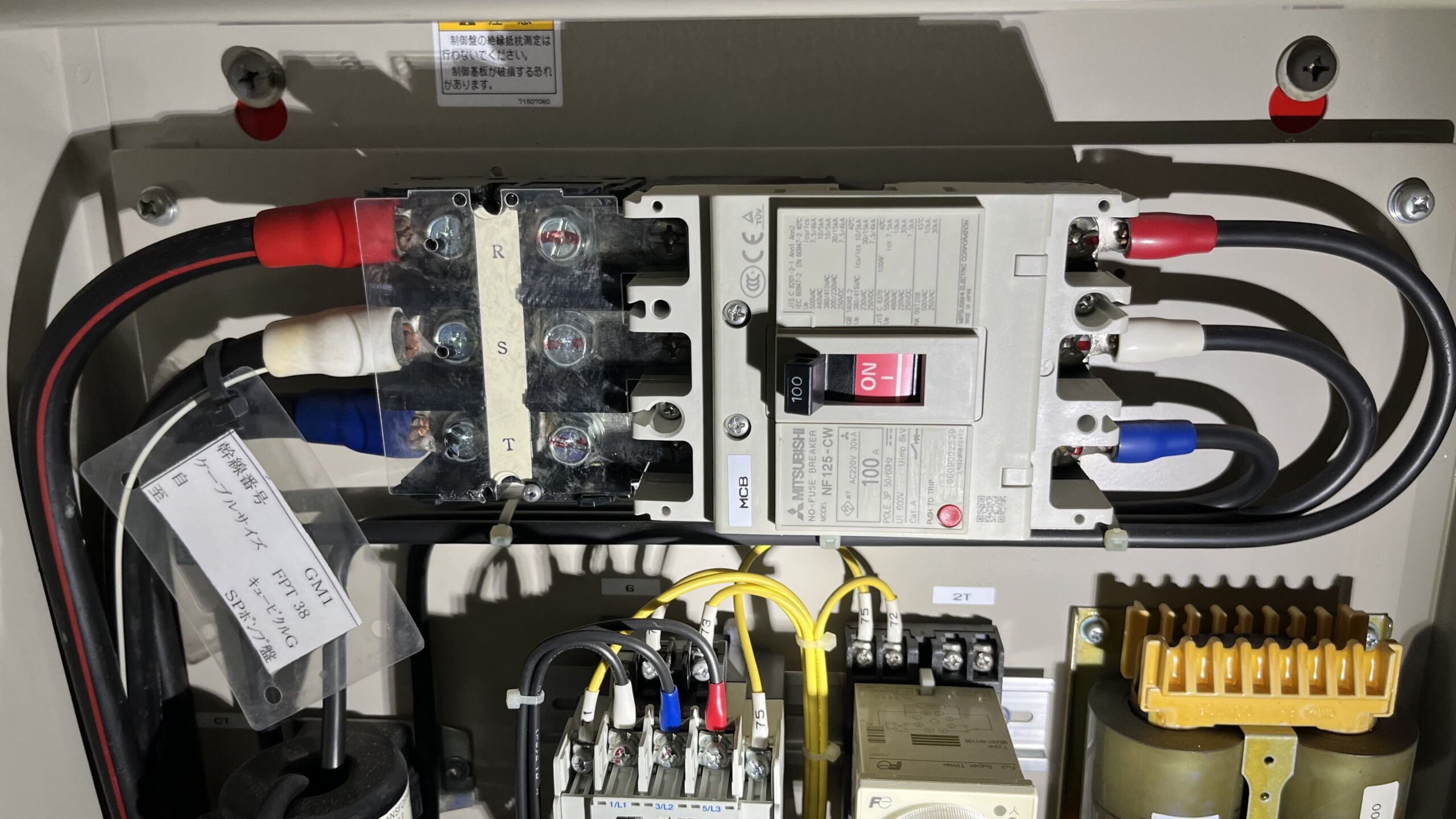

◎ 消火ポンプ制御盤

消火ポンプ制御盤は消火ポンプの動力源であり、ここで電圧・電流値の確認や消火水槽および補給水槽の満水・減水の諸警報信号を警報盤へ送ること等ができます。

諸警報信号の端子台接続方法は、消火ポンプ制御盤の扉裏側に表記されています。

【補足】動力200Vのブレーカー(電源)工事

消火ポンプの動力200Vの電気工事をするためには「第一種 電気工事士」の免状が必要になります。

◎ 流水検知装置(アラーム弁)

流水検知装置(アラーム弁)は、各階のスプリンクラー・泡ヘッドから放水 or 補助散水栓から放水する等で配管内の水圧が下がった時に ”自動で” 音響警報を鳴らす為の装置です。

こちらもCHECK

-

-

【図解】アラーム弁(流水検知装置)の構造・仕組み|スプリンクラー設備

続きを見る

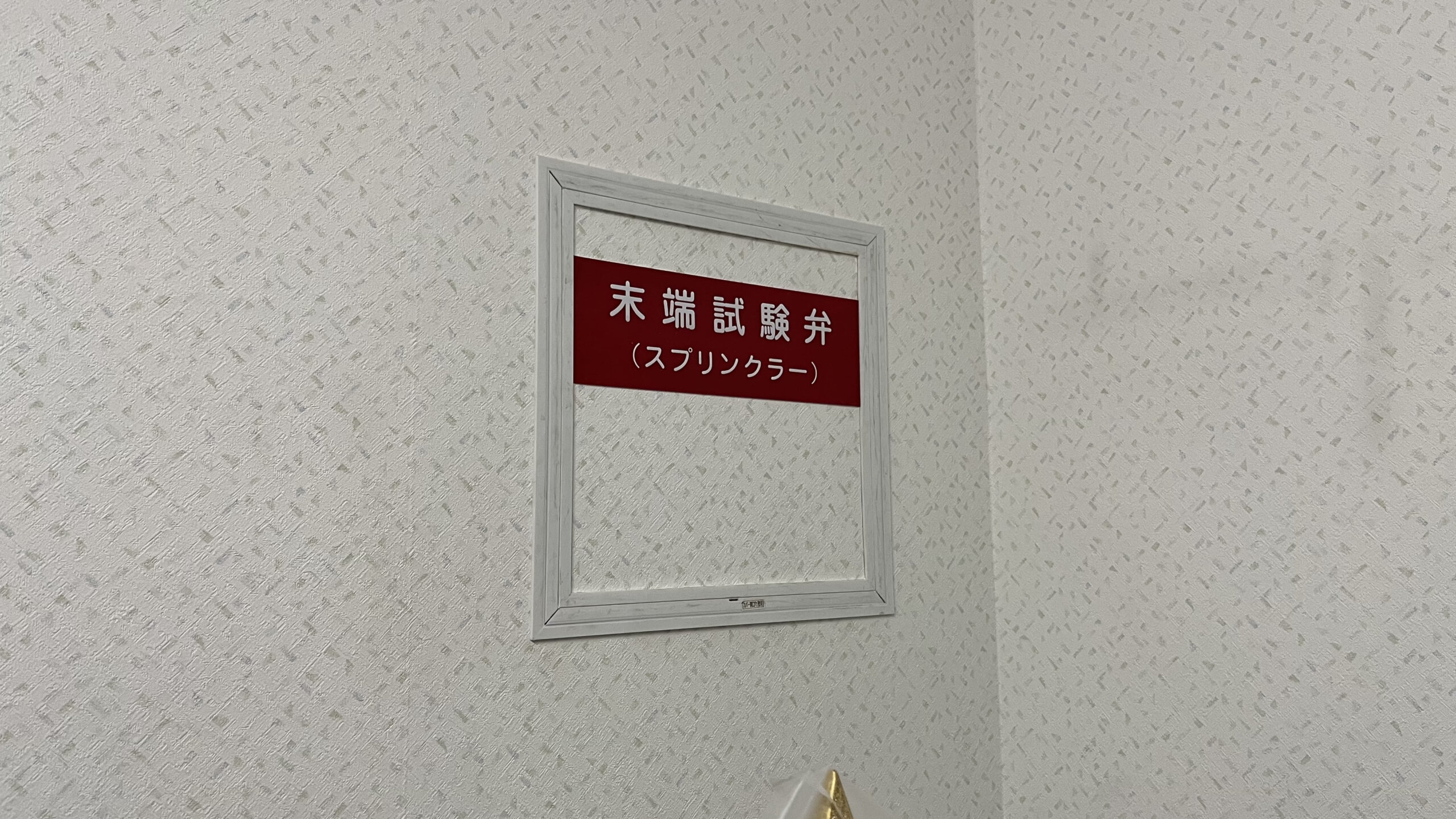

【補足】末端試験弁

末端試験弁は各スプリンクラー系統の ”最遠” で水を流すことで、ヘッドを弾かずに水圧を測定するための弁のことです。

スプリンクラー設備の点検時に「末端試験弁」の標識が掲げられている場所を見つけ、放水テストをします。

◎ 国家資格「消防設備士」1類の資格を取得してみませんか?

上述したアラーム弁を含むスプリンクラー設備の話は、全て消防設備士1類の資格試験に出題される内容です。

-

-

参考【🆕2025年度】どれから消防設備士試験を受けるべき?おすすめ順番と難易度ランキング

続きを見る

-

-

参考消防設備士試験の合格率は平均わずか30%!低い理由と対策【難易度】

続きを見る

-

-

参考【🆕令和7年】消防設備士1類おすすめ参考書ランキング2025【甲種】

続きを見る

-

-

参考【過去問5回分】消防設備士甲1の実技試験に出た過去問を徹底解説!

続きを見る

-

-

参考【🆕2025年度版】消防設備士「過去問テスト」1類の口コミ・評判まとめ

続きを見る

もし少しでもアラーム弁やスプリンクラー設備に興味がある方や、もっと詳しくなりたい知的好奇心旺盛な方は消防設備士の勉強にもチャレンジしてみて下さい!

◎ YouTubeもご覧下さい!

アラーム弁の役割も解説!

株式会社石井マーク

@ishiimark_sign