おすすめの勉強方法って何かないですか?

特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(危険物)の出題範囲

ここでは「危険物④:移送および運搬の基準関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

併せて、ご参照ください。

危険物④:移送および運搬の基準関係

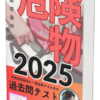

◎「移送」と「運搬」の違い

まず「移送」と「運搬」の違いですが、危険物を移動タンク貯蔵所(タンクローリー等)で輸送するのが「移送」といい、軽トラなどの車両で輸送するのが「運搬」といいます。

「移送」と「運搬」の違い

- 「移送」‥‥‥危険物を移動タンク貯蔵所(タンクローリー等)で輸送すること

- 「運搬」‥‥‥危険物をトラックや乗用車などの車両で容器に入れてを運ぶこと

◎「移送」の基準

「移送」の基準については危険物の規制に関する政令 第30条の2〔移送の基準〕にて以下の通り規定されています。

法第16条の2第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

- 一 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホールおよび注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。

- 二 危険物の移送をする者は、当該移送が総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送であるときは、二人以上の運転要員を確保すること。

ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない。

上記の ❝長時間にわたるおそれがある移送❞ および ❝その他総務省令で定める危険物の移送❞ については後述する危険物の規制に関する規則 第47条の2〔運転要員の確保〕にて規定されています。

- 三 危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

- 四 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

- 五 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム等の移送をする場合には、総務省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。

移動タンク貯蔵所の運転要員の確保

上述した ❝移動タンク貯蔵所の運転要員の確保❞ における ❝総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送❞ および「ただし書き」の詳細については危険物の規制に関する規則 第47条の2〔運転要員の確保〕にて以下の通り規定されています。

総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送

令第30条の2〔移送の基準〕第2号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

- 一 一の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送

- 二 一の運転要員による運転時間が、一日当たり9時間を超える移送

ただし書き(その他総務省令で定める危険物の移送)の詳細

- 2 令第30条の2〔移送の基準〕第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウムまたはアルミニウムの炭化物およびこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類および第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステルおよびメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。

第四石油類は「特殊引火物」および「第一石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステルおよびメチルエチルケトンを除く)および第二石油類(原油分留品を除く)」である場合のみ長時間にわたるおそれがある移送は2人以上の運転要員を確保する必要が生じます。それ以外は運転要員1人でOK!

危険物の移送・運搬については毎年、危険物の問 24に出題されています。

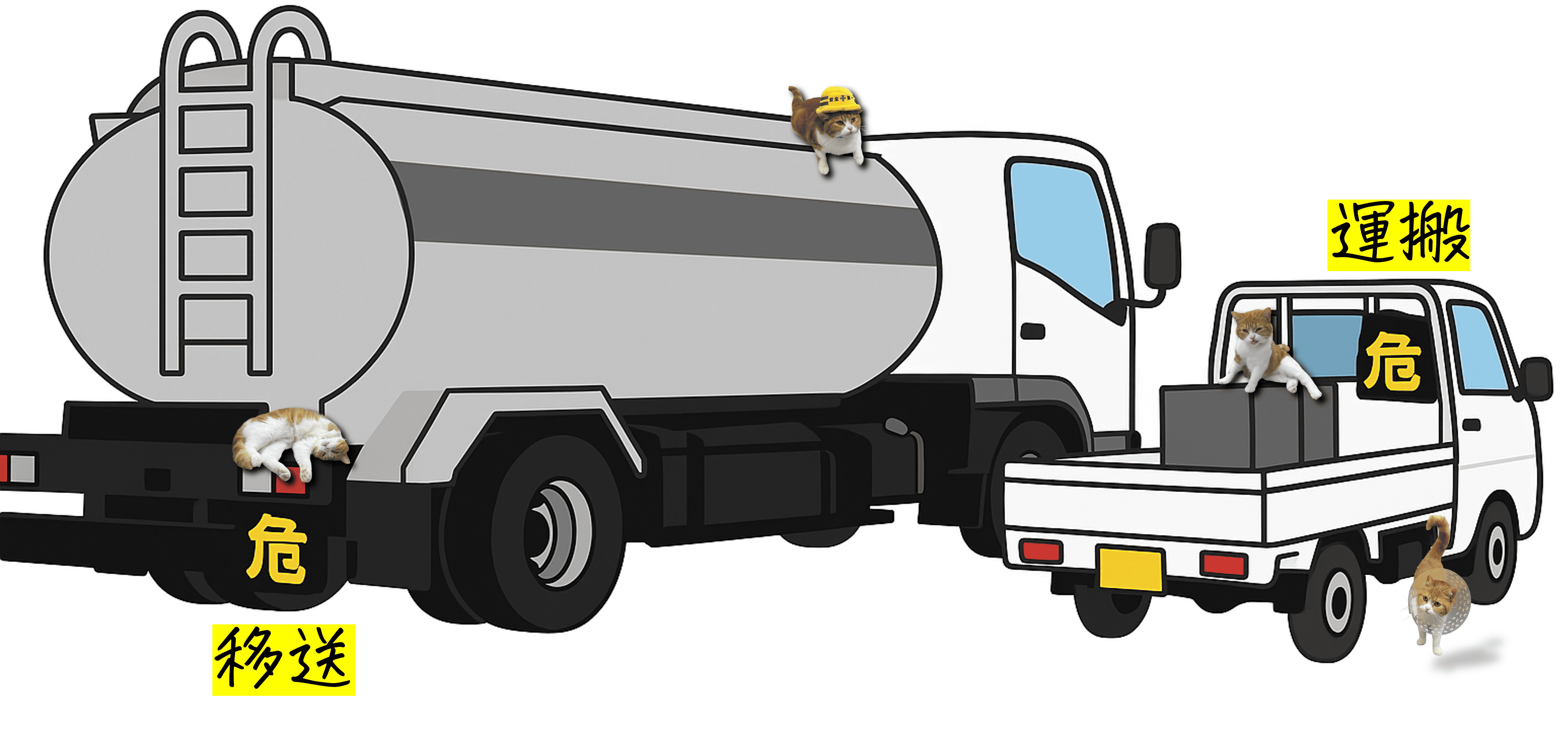

◎ 危険等級とは

危険等級とは、危険物の危険性の度合いに応じて、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに区分されたものです。

| 危険等級 | 危険性の程度 |

| Ⅰ | 最も高い危険性 |

| Ⅱ | 中程度の危険性 |

| Ⅲ | 低い危険性 |

危険等級に応じた運搬容器を使用し、法律によって定められた運搬方法や仕様に従う必要があります。

危険等級Ⅰ

危険等級Ⅰの危険物は危険物の規制に関する規則 第39条の2〔危険物の区分〕にて以下の通り規定されています。

2 危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。

- 一 第一類の危険物のうち、第一種酸化性固体の性状を有するもの

- 二 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに第一種自然発火性物質および禁水性物質の性状を有するもの

- 三 第四類の危険物のうち、特殊引火物

- 四 第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの

- 五 第六類の危険物

危険等級Ⅰに第2類の危険物は無く、第4類の危険物は特殊引火物のみ。

危険等級Ⅱ

危険等級Ⅱの危険物は危険物の規制に関する規則 第39条の2〔危険物の区分〕にて以下の通り規定されています。

3 危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。

- 一 第一類の危険物のうち、第二種酸化性固体の性状を有するもの

- 二 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄および第一種可燃性固体の性状を有するもの

- 三 第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの

- 四 第四類の危険物のうち、第一石油類およびアルコール類

- 五 第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの

危険等級Ⅲ

危険等級Ⅲの危険物は危険物の規制に関する規則 第39条の2〔危険物の区分〕にて以下の通り規定されています。

- 4 危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物および危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。

危険等級Ⅲに該当する第2類の危険物

◎ 運搬容器への収納

運搬容器への収納基準については危険物の規制に関する規則第43条の3〔運搬容器への収納〕にて以下の通り規定されています。

固体の危険物および液体の危険物の運搬容器

- 三 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあっては、この限りでない。

- 四 液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあっては、この限りでない。

- 固体95%以下

- 液体98%以下かつ55℃で漏らさない

第三類の危険物の運搬容器

六 第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。

- イ 自然発火性物品にあっては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。

- ロ イに掲げる物品以外の物品にあっては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、または不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。

- ハ 第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の90%以下の収納率であって、かつ、50℃の温度において5%以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。

上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

【過去問】危険物④:移送および運搬の基準関係【予防技術検定】

【過去問】危険等級

危険物の規制に関する規則第39条の2に規定する危険等級のうち、危険等級Ⅱに該当するものとして、正しいものは次のうちどれか。

1 黄りん

2 硝酸

3 硫黄

4 灯油

【過去問】運搬容器への収納

下の文は、危険物の規制に関する規則第43条の3第1項に規定する運搬容器への収納に関する記述である。文中の【 】に当てはまる数値の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

- 第43号の3第1項第4号

「液体の危険物は、運搬容器の内容積の【 ア 】%以下の収納率であって、かつ55℃の温度において漏れのないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。」

- 第43条の3第1項第6号ハ

「アルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の【 イ 】%以下の収納率であって、かつ50℃の温度において【 ウ 】%以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。」

| 【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |

| 1 | 98 | 90 | 5 |

| 2 | 90 | 98 | 5 |

| 3 | 98 | 90 | 1 |

| 4 | 90 | 98 | 1 |

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。

管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。

>> 予防技術検定Web勉強会

一発合格したい方は是非ご参加ください。

それでは続いて ❝危険物⑤:圧縮アセチレンガス等・指定可燃物および少量危険物関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

【予防技術検定】-150x150.png)

.png)