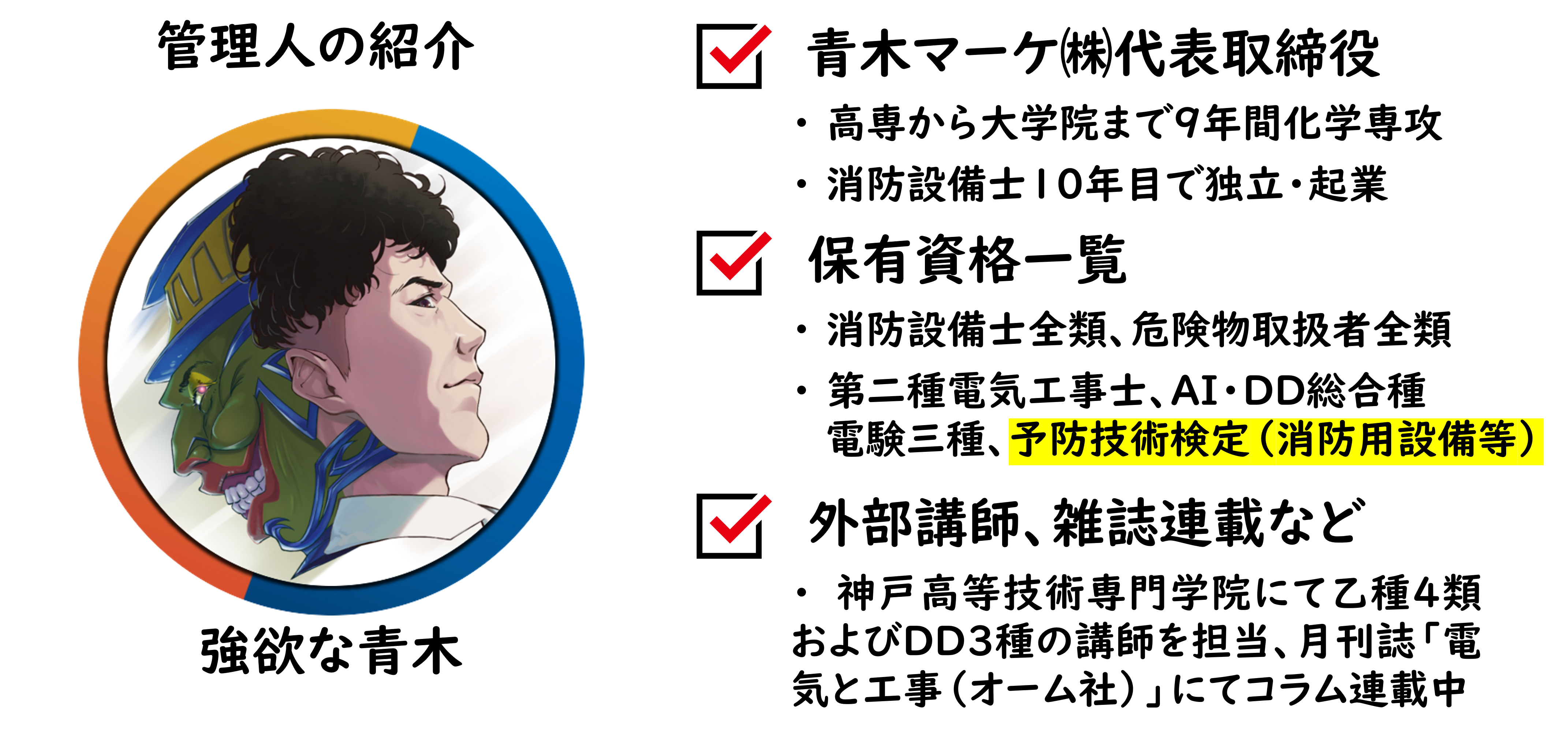

強欲な青木

予防技術検定の専攻科目(消防用設備等)って合計3科目の中でも一番合格率低いんだけど‥、一体どんな問題が出ているの!?

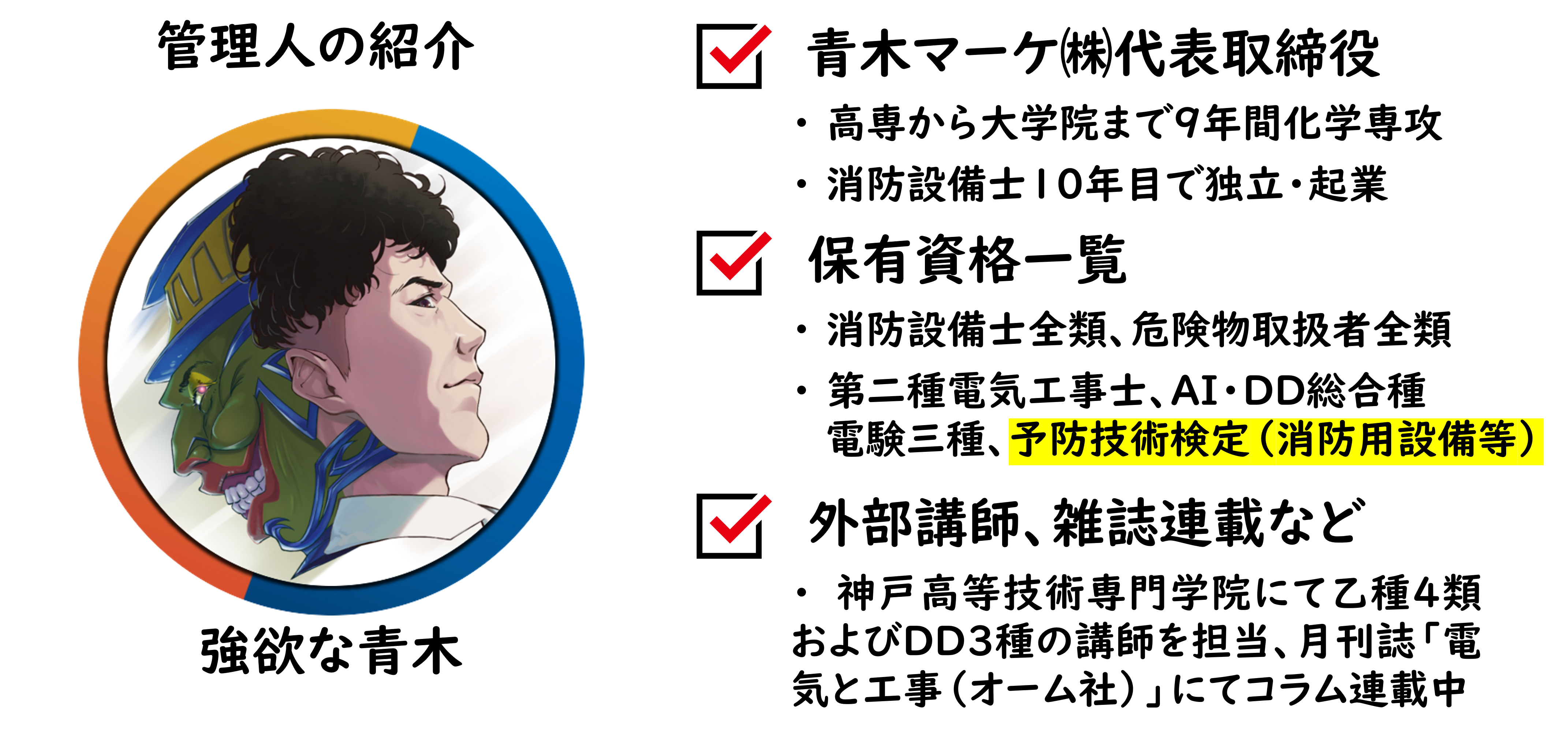

管理人

参考

-

-

予防技術検定を受けるメリットは?合格者の体験談を紹介します!

続きを見る

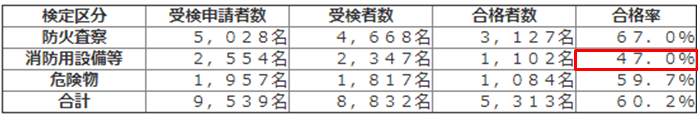

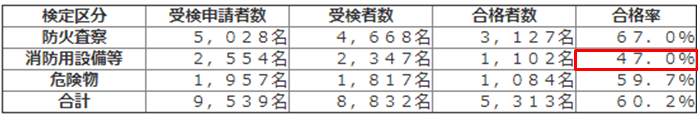

管理人が受験した令和2年度の予防技術検定の結果は以下の通りです。

予防タマ王

消防用設備等の検査区分だけ合格率が47.0%って、半分を下回る数字になっているんですね。

合格したから偉そうに言いますが、あの簡単な問題で滑っちゃうって割と勉強できな(ピィーーッ!!)

管理人

さて、半分以上が不合格になる予防技術検定の勉強方法について管理人は以下の3つが重要だと思いました。

- ①しっかりテスト範囲を把握する

- ②問題を解いた後に元の法令を確認する

- ③本試験と同じ環境で模擬試験を解いてみる

宣伝

青木マーケ㈱のnoteにて、予防技術検定「過去問テスト」を販売中です!

一発合格されたい方、是非ご利用下さいませ。

>>青木マーケ㈱のnote

※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。

※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。

強欲な青木

そうそう、法令を少しイジった問題しか出ないんです。だから問題の解説だけでなく元の法令をチェックしておくってのが合格の鍵になってます。

管理人

◎ LINEオープンチャット「予防技術検定Web勉強会」

現役消防士と消防設備士が共同管理人をしているLINEオープンチャット「予防技術検定Web勉強会」を作りましたので、ご参加下さい。

参考LINEオープンチャット「予防技術検定Web勉強会」

👇共通科目はコチラ

参考

-

-

【過去問】予防技術検定(共通科目)に出た試験問題を徹底解説しました!

続きを見る

【過去問】予防技術検定(消防用設備等)

①遡及制度

消防用設備等の一部または全部に該当する消防機器等に係る技術上の規格が改正された場合において、当該消防機器等を設置している場合には、改正後の規定に適合するものとしなければならないとされている。この消防機器等に該当するものとして、消防法令上で誤っているものはどれか。

- 簡易消火器具

- ガス漏れ火災警報設備

- 漏電火災警報器

- 非常警報器具及び非常警報設備

☞ クリックで解答タブを表示

正解 2

【解説】

消防法 第17条の2の5にて、消防用設備等に関する法令を遡及させるかどうかについて以下の通り謳われています。

現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。)がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は適用しない。

上述した “その他政令で定めるもの” について、消防法施行令 第34条にて以下の通り謳われています。

法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。

一 簡易消火用具

二 自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)

三 ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)

四 漏電火災警報器

五 非常警報器具及び非常警報設備

六 誘導灯及び誘導標識

七 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

よって、ガス漏れ火災警報設備については特定防火対象物のみ現行法令に遡及しなければならないとされています。

ダンクタマスケ

実務でも、例えば(5)項ロ 共同住宅の自火報が失効してるけど、非特定防火対象物で既存遡及義務無いから改修提案通しにくい‥的な場面ありますね。

管理人

②検定対象器具

次のうち、検定対象機械器具に該当しないものはどれ?

- 火災報知設備の感知器

- 住宅用防災警報器

- 閉鎖型スプリンクラーヘッド

- 漏電火災警報器

☞ クリックで解答タブを表示

正解 4

【解説】

消防法施行令 第37条にて、検定対象機械器具等の範囲について以下の通り謳われています。

法第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるものとする。

- 消火器

- 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)

- 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第三において同じ。)

- 火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機

- 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)

- 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)

- 住宅用防災警報器

- 閉鎖型スプリンクラーヘッド

- スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)

- スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)

- 金属製避難はしご

- 緩降機

また、消防法施行令 第41条にて、自主表示対象機械器具等の範囲について以下の通り謳われています。

法第二十一条の十六の二の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるものとする。

- 動力消防ポンプ

- 消防用ホース

- 消防用吸管

- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具

- エアゾール式簡易消火具

- 漏電火災警報器

よって、漏電火災警報器は検定対象機械器具等ではなく自主表示対象機械器具等とされています。

画家タマ王

これも実際の試験に頻出しているド定番問題の一つやんね、元の法令を要チェック!

とりあえず自主表示対象機械器具等の方が数が少ないから、コッチは覚えておこうね。

管理人

③消防設備士免状

次の消防設備士の免状に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 免状の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行った都道府県知事に提出しなければならない。

- 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には当該免状に係る消防設備士試験を行った都道府県知事にその再交付を申請することができる。

- 免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

- 都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

点検タマ王

消防士さんが消防設備士のルールについて知る機会って滅多に無いから、予防技術検定の消防設備士免状に関する設問っていいなぁと。

管理人

強欲な青木

オイ小童(こわっぱ)、社会から抹殺されたいのか‥。

④消防設備士に点検させなければならない建物

次の消防設備士に点検をさせなければならない防火対象物に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

- 非特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

- 特定防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの

- (20)項に掲げる防火対象物については、全て消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない

☞ クリックで解答タブを表示

正解 3

【解説】

消防法施行令 第36条〔消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等〕にて、以下の通り謳われています。

- 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの

- 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

- 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの

よって、3. の記述については “特定防火対象物” ではないので誤り。

3Dタマ王

とりあえず

令別表第一は丸暗記しておきたいよね、消防関連業務に携わる者として。

管理人

参考

-

-

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

続きを見る

⑤消防設備士の業務

次の消防設備士業務に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 消防設備士は消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

- 甲種消防設備士は、規定されたの消防用設備等に係る工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに工事整備対象設備等の種類・工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

- 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

- 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。

⑥屋内消火栓設備

次の屋内消火栓設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が50m以下となるように設けること。

- 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

- 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けること。

- 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17MPa以上で、かつ、放水量が130ℓ毎分以上の性能のものとすること。

☞ クリックで解答タブを表示

正解 1

【解説】

消防法施行令 第11条〔屋内消火栓設備に関する基準〕の第3項一にて、以下の通り謳われています。

- イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。

- ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

- ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上の量となるように設けること。

- ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.17MPa以上で、かつ、放水量が130ℓ毎分以上の性能のものとすること。

⑦泡消火設備

次の泡消火設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。

- 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

- 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から5m以内の距離に設けること。

- 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

☞ クリックで解答タブを表示

正解 3

【解説】

消防法施行令 第15条〔泡消火設備に関する基準〕にて、以下の通り謳われています。

一 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

二 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。

三 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

四 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3m以内の距離に設けること。

五 水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

六 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

七 泡消火設備には、非常電源を附置すること。

⑧動力消防ポンプ

次の動力消防ポンプに関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量0.5㎥毎分以上のものにあっては100m以下、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m以下、0.4㎥毎分未満のものにあっては25m以下となるように設けること。

- 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5㎥毎分以上のものにあっては100m、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m、0.4㎥毎分未満のものにあっては25mの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

- 水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で30分間放水することができる量(その量が20㎥以上となることとなる場合にあっては、20㎥)以上の量となるように設けること。

- 動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものにあっては水源からの歩行距離が1,000m以内の場所に、その他のものにあっては水源の直近の場所に常置すること。

☞ クリックで解答タブを表示

正解 3

【解説】

消防法施行令 第20条〔動力消防ポンプ設備に関する基準〕にて、以下の通り謳われています。

一 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量0.5㎥毎分以上のものにあっては100m以下、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m以下、0.4㎥毎分未満のものにあっては25m以下となるように設けること。

二 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が0.5㎥毎分以上のものにあっては100m、0.4㎥立方メートル毎分以上0.5㎥毎分未満のものにあっては40m、0.4㎥毎分未満のものにあっては25mの範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

三 水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で20分間放水することができる量(その量が20㎥以上となることとなる場合にあっては、20㎥)以上の量となるように設けること。

四 動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものにあっては水源からの歩行距離が1,000m以内の場所に、その他のものにあっては水源の直近の場所に常置すること。

⑨自動火災報知設備

次の自動火災報知設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 自動火災報知設備の警戒区域は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合またはエレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクト等の堅穴区画に煙感知器を設ける場合はこの限りでない。

- 警戒区域の面積は、600㎡以下とし、その一辺の長さは、50m以下とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、その面積を1,000㎡以下とすることができる。

- 自動火災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設ける。

- 自動火災報知設備の感知器は、主要構造部を準耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。

☞ クリックで解答タブを表示

正解 4

【解説】

消防法施行令 第21条〔自動火災報知設備に関する基準〕にて、以下の通り謳われています。

一 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

二 一の警戒区域の面積は、600㎡以下とし、その一辺の長さは、50m以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100m以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、その面積を1,000㎡以下とすることができる。

三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。

強欲な青木

自火報関係は実務で多く携わることもあり、必ず出ると思っていた方がいいでしょう。

⑩差動式分布型感知器(空気管式のもの)

次の差動式分布型感知器(空気管式のもの)に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 感知器の露出部分は、感知区域ごとに30m以上とすること。

- 感知器は、取付け面の下方0.3m以内の位置に設けること。

- 検出部に接続する空気管の長さは、100m以下とすること。

- 感知器の検出部は、5°以上傾斜させないように設けること。

☞ クリックで解答タブを表示

正解 1

【解説】

消防法施行規則 第23条〔自動火災報知設備の感知器等〕にて、以下の通り謳われています。

- イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに20m以上とすること。

- ロ 感知器は、取付け面の下方0.3m以内の位置に設けること。

- ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては9m以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあっては6m以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。

- ニ 一の検出部に接続する空気管の長さは、100m以下とすること。

- ホ 感知器の検出部は、5°以上傾斜させないように設けること。

管理人

⑪令9条かっこ書き

次の消防法施行令第9条に関する記述のうち、(16)項 複合用途防火対象物に該当する建物の用途ごとに設置義務が生じる消防用設備等として誤っているものはどれ?

- 屋内消火栓設備

- 屋外消火栓設備

- スプリンクラー設備

- 泡消火設備

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

強欲な青木

前に、経験した現場が

令別表第一にて

(16)項 複合用途防火対象物に該当する “雑居ビル” であったことで

各用途を単一の防火対象物として別々で計算可能だったため連結散水設備の設置義務が無くなったことあったよね。

消防用設備の設置義務は原則

“各用途ごと” で計算しましょうね!って話で、お金がモロに絡む商売をしている

消防設備士は特に

要理解な部分になっています。

管理人

参考既存“連結散水設備”の設置義務が無くなった例

⑫同一敷地内にある2以上の建築物の扱い

次の消防法施行令第19条に関する記述のうち、以下の空欄( ア )および( イ )に当てはまるものはどれ?

同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあっては( ア )m以下、二階にあっては( イ )m以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。

- ( ア )2、( イ )4

- ( ア )3、( イ )5

- ( ア )4、( イ )6

- ( ア )5、( イ )7

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

火消しタマ王

同一敷地内で水平距離が規定範囲内だったら、建物ごとで別々の屋外消火栓つけなくてもオッケーって話ですか。

あと離隔距離が取れていなかったら建物が小さくても屋外消火栓設備つけないと‥ってなるパターンもあるんです。

管理人

⑬誘導灯

次の誘導灯に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。

- 通路誘導灯は、避難の方向を明示した白色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあっては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。

- 客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2㏓(ルクス)以上となるように設けること。

- 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑭スプリンクラー設備

次のスプリンクラー設備の自動警報装置に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。

- 発信部は、各階(ラック式倉庫にあっては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。

- 流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以上とすること。

- 受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を防災センター等に設けること。ただし、総合操作盤が設けられている場合にあって、この限りでない。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑮避難器具

次の避難器具に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上となる位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。

- 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。

- 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。

- 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあっては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑯連結送水管

次の連結送水管に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが0.5m以上1m以下の位置に設けること。

- 連結送水管の配管は専用とし、他の配管と兼用しないこと。

- 放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離5m以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。

- 放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑰非常コンセント設備

次の非常コンセント設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが0.8m以上1.5m以下の位置に設けること。

- 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。

- 非常コンセントは、日本産業規格C8303の接地形二極コンセントのうち定格が15A、125Vのものに適合するものであること。

- 非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

強欲な青木

予防技術検定って消防士さんの為の試験なので、消防設備士にとって割とマイナーな非常用コンセントとかも出題される傾向にあるよね。

いわゆる “

消火活動上必要な施設” ってのに分類される消防用設備等は、激アツなので元となる法令もキチンと確認しておきたいところ‥。

管理人

⑱排煙設備

次の排煙設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 排煙口は、防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。

- 給気口は、床又は壁(床面からの高さが天井の高さの3分の1未満の部分に限る。)に設けること。

- 風道は、耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあっては、火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、280℃以上とすること。

- 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑲連結散水設備

次の連結散水設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 散水ヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが0.5m未満の防火対象物若しくはその部分にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。

- 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。

- 配管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。

- 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が10以下のものにあっては、この限りでない。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

⑳無線通信補助設備

次の無線通信補助設備に関する記述のうち、誤っているものはどれ?

- 無線通信補助設備は、漏えい同軸ケーブルによるものとし、当該漏えい同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は輻射に適するものとすること。

- 漏えい同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。

- 漏えい同軸ケーブル等は、耐火性を有するように、かつ、金属板等により電波の輻射特性が低下することのないように設置すること。

- 警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。

☞ クリックで解答タブを表示

以前は、ここから先も公開していたのですがnoteに同じ問題を少しだけ含む「過去問テスト」をアップロードしていたところ『違う問題かと思ってました‥返金して下さい。』と、会社宛に電話をかけてこられた方が(記載のアドレスにメールをしてくれと書いているのにもかかわらず)いらっしゃった為、この先はnoteのみの公開とさせて頂きます。

>> 予防技術検定「過去問テスト」まとめ【※PDF付き】

ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。

赤ネコ

元の法令を読んでないとテスト中に『え、無線通信補助設備って警察の無線通信と兼用できるの!?』みたいな部分で、つまずいたり転んだりしちゃいます。

何度も言いますが、テストの問題は法令ベースのものばかりなので絶対に法令の原文を確認しておいた方がいいでしょう!

管理人

ーーー

この他にも建築基準法ベースの問題や共通科目と似た問題も出ますが、より本記事では消防用設備等にスポットライトをあててみました。

予防技術検定の専門科目「消防用設備等」を受験される方の、お役に立てれば幸いです。

正義タマ王

こんな感じの簡単な内容やから、もうちょい合格率あがらんとヤバいんちゃうかなと。。

お前ソレ他の専門科目である “防火査察” と “危険物” 取ってから言えよ!…って思われてるで多分。

管理人

◎ 予防技術検定「過去問テスト」について

ご存知の通り、予防技術検定の試験問題は「会場の外へ持ち出す行為がNG」となっています。

よって、表に出づらい「実際に出た問題」の情報をGETし、それを元に勉強をすれば合格に大きく近づくことができるというワケです。

「過去問テスト」は実際に予防技術検定(消防用設備等)に合格した管理人が、 “過去に出た問題” をベースに作成したテストになります。

参考書や問題集を一通りされた後、さらに合格を確実なものにしたいという「予防技術検定」受験者の皆様にとって必ず役に立つ話になっています。

本番の試験を受ける前に、一度ほぼ本番と同じ試験を受けた人と、そうでない人のどちらが合格し易いか…さて「過去問テスト」を始めましょう!

-

-

参考【🆕令和6年度】予防技術検定おすすめテキスト&問題集ランキング【2024年】

続きを見る

◎ まとめ